Il 2 Aprile è una data significativa nel “panorama degli eventi” che la vicenda balcanica e, in particolare, la controversia kosovara, continuamente riformulano e ridefiniscono: quel giorno infatti, era un martedì, nel 2013, iniziava la lunga e difficile sessione negoziale che, di lì a più di due settimane, avrebbe dato come risultato il primo e, finora, unico accordo generale “di principio”, integrato nell’agosto del 2015, tra il governo serbo e l’autogoverno kosovaro, in ordine alla soluzione della questione Kosovo. Sarebbe stata la mediatrice stessa, all’epoca Alto Rappresentante della politica estera dell’Unione Europea, Catherine Ashton, a rilasciare la prima dichiarazione di speranza, confermando che la maratona negoziale si era conclusa positivamente con un «accordo di massima», non mancando, ovviamente, di congratularsi con i due principali protagonisti, il primo ministro serbo del tempo, oggi ministro degli esteri, Ivica Dačić, e il premier dell’autogoverno kosovaro del tempo, oggi presidente dell’autoproclamata “Repubblica del Kosovo”, Hashim Thaçi, «per il coraggio mostrato», e di sottolineare che l’accordo avrebbe costituito «un passo importante verso l’Europa».

Tanto scontata la previsione, quanto facile la smentita: per l’Unione Europea quel successo diplomatico, insieme con quello del 2015, sarebbe stato uno dei pochissimi, registrati sul versante kosovaro, con annessa, a questo punto, doverosa riflessione, sulla capacità della UE di giocare un ruolo nella politica, nella diplomazia e nella cooperazione internazionali (come si vede, è possibile non menzionare alcun fantomatico “Esercito Europeo” quando si tratta della proiezione internazionale della UE); per il Kosovo, gli accordi sarebbero rimasti, nella loro parte più consistente, lettera morta, e, dopo alterne vicende, quegli accordi, pur così significativi, sembrano smarriti nel dimenticatoio, quasi travolti da nuovi attori (gli Stati Uniti, ripropostisi sulla scena balcanica) e nuove soluzioni (“nuove” per modo di dire, visto che a tornare in auge è la vecchia opzione dello scambio di territori per linee etniche, come vedremo). Ma cosa prevedevano quegli accordi? Prima di entrare nel merito, vale forse la pena di richiamare un particolare significativo, una sorta di condizione non scritta di valore non inferiore ai punti messi nero su bianco: il lungo confronto diplomatico si indirizzò alla fine verso il traguardo grazie alla “consultazione” di tutte le parti con ufficiali della NATO, che fornirono assicurazione intorno al fatto che le forze di sicurezza kosovare sarebbero rimaste all’esterno delle aree a maggioranza serba, prevalentemente concentrate nel Nord del Kosovo, e che l’ingresso delle forze di polizia kosovare sarebbe potuto avvenire solo con un’autorizzazione delle forze della NATO e dietro accordo con le autorità municipali dei Serbi del Kosovo. Su questo sfondo di “reciproca sicurezza” si sarebbe basato l’impianto degli accordi, il “punto di equilibrio” tra la richiesta serba di garantire autonomia e sicurezza alle minoranze e la richiesta kosovara di effettivi governo e sovranità sull’intera regione.

Proprio questo “punto di equilibrio” avrebbe consentito di definire l’aspetto saliente della complessa “questione dello status”, nel senso di non imporre alla parte serba il riconoscimento formale dell’indipendenza di fatto kosovara e di non impedire alla parte kosovara di aderire alle organizzazioni inter-nazionali, lo “status” della regione essendo infatti disciplinato dalla Risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di Sicurezza e dal Parere (2010) della Corte Internazionale di Giustizia.

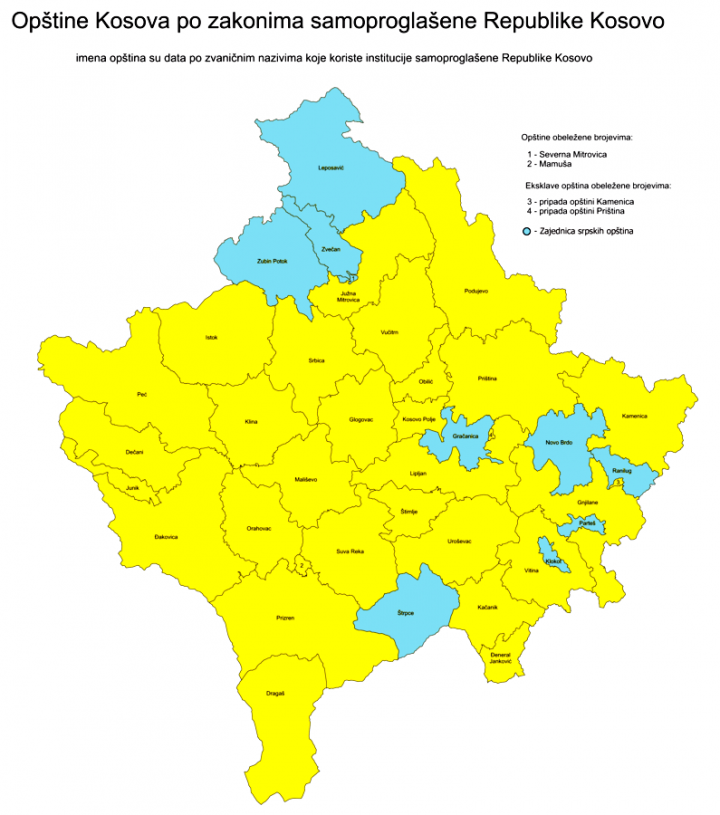

Così, l’accordo prevede che i Comuni serbi del Kosovo, a partire da quelli del Nord, conseguano maggiore autonomia nell’organizzazione della giustizia, della polizia e dei servizi, in particolare quelli più vicini ai bisogni dei cittadini, come la sanità, l’istruzione e la cultura, aspetti da cui dipendono sia la sicurezza delle comunità, sia la tutela del patrimonio storico-culturale; per la polizia kosovara del Kosovo del Nord prevede la nomina di un comandante regionale serbo kosovaro; per la giustizia prevede la costituzione di una Corte d’Appello a Mitrovica, la città maggiore del Nord del Kosovo. Infine, si costituisce la Comunità dei Comuni serbi del Kosovo, con piene prerogative nell’ambito dello sviluppo economico, dell’istruzione, della sanità, della pianificazione urbana e della pianificazione rurale. All’epoca, avemmo modo di raccogliere riflessioni e osservazioni sugli accordi presso i giovani albanesi e serbi impegnati nel «lavoro di pace»: si sperava che l’accordo avrebbe determinato un «cambio di passo» nell’azione dell’autogoverno kosovaro e una riduzione della pressione sulle organizzazioni della società civile; si auspicava un clima nuovo nella regione e nelle relazioni tra le comunità; si sottolineava l’esigenza di «limitare l’impatto» delle strumentalizzazioni politiche, burocratiche e nazionalistiche, e la necessità di «fare vivere» i contenuti dell’accordo anche con un rinnovato protagonismo della società civile. Oggi quelle speranze sembrano lontane; anzi, come si accennava, tornano sulla scena, con gli Stati Uniti, vecchie opzioni, lo «scambio di territori», con cui il Nord del Kosovo, a maggioranza serbo, sarebbe integrato alla Serbia e la Serbia proporrebbe in cambio la Valle di Preševo, con una forte minoranza albanese, al Kosovo. Si vede chiaramente che si tratta di soluzioni assai diverse: uno status negoziato e un’ampia autonomia, in un contesto unitario e, possibilmente, aperto alla coesistenza, nell’un caso; la separazione territoriale su base etnica, nell’altro. Si ripropone allora la domanda: quale Kosovo, per tutti e per tutte, stiamo provando a immaginare?