Nonviolenza, pacifismo, resistenza passiva… sono tutti la stessa cosa? In occasione della prossima Settimana della Nonviolenza, avviamo qui, con un appuntamento settimanale, un momento di riflessione su una visione che coinvolge ogni livello del nostro agire: sociale, politico e personale.

Nonviolenza. Tutti sappiamo che si tratta di quella filosofia e quella pratica con cui Gandhi sconfisse l’Impero Britannico. Una cosetta non da poco. Eppure, ancora oggi, anche fra le persone più attente e informate, il pensiero e la prassi della nonviolenza sono poco conosciuti.

Avviamo qui una “conversazione” su questo tema dalla profonda carica innovatrice, direi rivoluzionaria. L’occasione ci è data dalla preparazione della “Human Week”: sette giorni, a inizio ottobre, di eventi organizzati dalle numerose associazioni della nostra zona che con il patrocinio del Municipio3 hanno dato vita al Tavolo della Nonviolenza; un’esperienza innovativa, e al momento pionieristica, che ci vede coinvolti come associazione e come giornale.

Innanzitutto vogliamo capire “i termini della questione”, ovvero il significato di parole come violenza e nonviolenza, pacifismo e resistenza passiva, conflitto o guerra… parole spesso usate/abusate senza la necessaria consapevolezza.

Per orientarci ne parliamo con Annabella Coiro, co-fondatrice del Centro di Nonviolenza Attiva di Milano.

Spesso si dice: “Viviamo in tempi violenti” e in genere ci riferiamo alla guerra, ai femminicidi, al libero commercio delle armi… Ma partiamo da qui, da una domanda apparentemente semplice: quando si parla di “violenza” che cosa s’intende?

Si fa generalmente allusione alla violenza fisica, che è l’espressione più evidente e anche più visibile e manifesta; la stessa origine della parola fa riferimento alla forza fisica. In realtà la violenza si presenta sotto forme differenti, per esempio quella economica, religiosa, psicologica, etnica, ma la maggioranza di queste forme sono esercitate nella nostra quotidianità con modalità dissimulate che le rendono difficilmente identificabili. Tanto che quando si avverte la presenza di violenza fisica, si cerca di risolvere la questione, senza tuttavia rendersi conto che essa è solo la conseguenza, l’ultimo anello di una catena di altre violenze che passano inosservate.

Secondo Johan Galtung, un grande studioso di violenza e nonviolenza, si possono distinguere tre principali forme: violenza diretta, verbale o fisica su corpo, mente o spirito, violenza strutturale, politica – esercitata nella repressione – o economica, che per esempio produce sfruttamento o lo squilibrio tra i ricchi e i poveri e una violenza culturale, che raccoglie un modello storico patriarcale e vendicativo e lo tramanda come idee e prospettive collettive sulla realtà, che determinano cosa è normale e naturale.

Una classificazione interessante. Fammi degli esempi.

La violenza culturale è la causa più profonda, che agisce sulle altre legittimandole e giustificandole, oppure occultandole con la disinformazione. Basta pensare come fino a poco fa fosse ‘naturale’ non permettere alle persone disabili di frequentare la stessa scuola di tutti, o come per secoli il delitto di onore da parte dei mariti sia stato legittimato fino al 1981.

Esistono molte gradazioni e ambiti di applicazione della violenza, tutti derivabili da una cultura della violenza che poggia su un modello patriarcale, violento e vendicativo.

Inoltre c’è anche una violenza interna che, secondo il pensatore argentino Silo (n.d.r. pseudonimo di Mario Rodriguez Cobos) produce una profonda sofferenza e conduce spesso alla violenza esterna. Si radica nella mancanza di fiducia in sé stessi, negli altri e nel futuro, generando paura e azioni contraddittorie che innescano il processo in direzione della violenza.

Provo a fare un esempio semplice, anche piuttosto conosciuto: se a un ragazzo piace danzare, ma nel suo ambiente è ritenuto disdicevole che un maschio si approcci alla danza, è probabile che per paura di essere preso in giro e di non essere accettato, rinunci a danzare o a dire che gli piace, anzi addirittura potrebbe parlarne male. La conseguenza è una forte contraddizione tra ciò che sente, ciò che pensa e ciò che poi mette in pratica: il ragazzo proverà sofferenza per questa contraddizione, a volte senza neanche rendersene conto. Se non esce da questa condizione, la sua violenza interna non rimarrà inerte, ma si riverserà su sé stesso o sugli altri, avviando una spirale esponenziale di violenze.

Prevenire la violenza, implicita ed esplicita, interna ed esterna, è dunque un tema cruciale per la crescita personale e sociale delle nuove generazioni, ma innanzitutto è fondamentale il riconoscimento della violenza, che come abbiamo visto spesso è implicita e poco identificata come tale. E non è possibile contrastare o prevenire ciò che non si conosce…

Riconoscere dunque la violenza per prevenirla, ma anche definirla usando correttamente le parole, perché, come è stato detto: “Chiamare le cose con il loro nome è un gesto rivoluzionario”. Ma violenza, conflitto, guerra, aggressività sono spesso usati in modo intercambiabile nel linguaggio comune e dai media.

Purtroppo è così. Invece dovremmo prestare attenzione a non confondere violenza e conflitto, termine che non è neanche sinonimo di guerra, ma che indica una situazione di contrapposizione tra più attori che intendono perseguire scopi diversi. Il ricorso alla violenza è l’esito negativo al quale può portare un conflitto qualora manchi la capacità di trasformarlo creativamente e funzionalmente per tutte le parti in gioco. Il conflitto tra due persone può diventare occasione di confronto e di crescita.

Violenza non va confusa nemmeno con aggressività, caratteristica umana importantissima (ad-gredi, andare verso), necessaria a ogni umanə per avanzare nel mondo, ma che non ha nulla a che vedere con la violenza come l’abbiamo definita. Anche per questo, e per molte altre ragioni, tanta letteratura afferma che la violenza è connaturata all’essere umano, quindi inevitabile!

Seppure ben radicata, questa narrazione è fuorviante, e messa decisamente in discussione dalla ricerche neuroscientifiche. Si veda per esempio la Dichiarazione di Siviglia dell’UNESCO del 1989 e poi le dichiarazioni della Fondazione Veronesi con Science for Peace.

Si dice chiaramente che “È SCIENTIFICAMENTE SCORRETTO affermare che la guerra, o qualsiasi altro comportamento violento, è geneticamente programmata nella natura umana”. Questo apre alla possibilità di scelta che ha l’essere umano, relativamente alla propria azione violenta o nonviolenta e non è cosa da poco; anzi direi è il ‘grimaldello’ del cambiamento.

Perché siete tanto attenti a come scrivere la parola nonviolenza?

È vero, moltə attivistə amano sottolineare che nonviolenza’ si scrive in un’unica parola; spesso la vediamo scritta in due parole (‘non violenza’) o con il trattino separatore (‘non-violenza’), ma la forma univerbata è necessaria per sottolineare che la Nonviolenza non è solo la negazione della violenza, bensì un valore autonomo in sé e positivo.

Non è solo un’esigenza di aggiornamento linguistico: si vuole promuovere con forza, oltre al rifiuto della violenza, la ricerca di nuovi paradigmi etici, necessari per capovolgere quella cultura di cui parlavamo precedentemente. La parola così scritta è stata introdotta per la prima volta nel 1920 da Gandhi – in inglese ‘nonviolence’ – e in Italia è stata sostenuta da Aldo Capitini, pedagogista e filosofo del primo Novecento. Utilizzata poi in molte occasioni accademiche, questa forma è ora inserita anche nel vocabolario Treccani e approvata dall’Accademia della Crusca, grazie all’intervento di numerosə studiosə e attivistə, di cui sono orgogliosa di far parte…

Sempre a proposito di parole usate indistintamente, parole su cui non ci soffermiamo a comprenderne il significato: nonviolenza, pace, resistenza passiva… sono tutte la stessa cosa?

C’è da fare le dovute distinzioni, anche qui non per pedanteria, ma per poter ampliare la nostra consapevolezza.

La prima precisazione è sul termine pace, con cui si intende una condizione di assenza di guerre. La sua etimologia indica patto, accordo, riposo (dal lat. pax pacis, dalla stessa radice *pak-, *pag- che si ritrova in pangere «fissare, pattuire» e pactum «patto»). Per esempio si può dire che l’Italia è un Paese in pace, ma certamente non si può definire un Paese nonviolento…

Potremmo dunque dire che la nonviolenza include la pace ma non viceversa, o non sempre; a dire il vero a volte i termini sono usati come sinonimi, però raramente indicano la stessa cosa, anche perché spesso la confusione è data dalla poca conoscenza e pratica della nonviolenza.

La resistenza passiva spesso viene interpretata come passività, ma il termine deriva dalle prime azioni di Gandhi in Sudafrica; fu lui stesso a definirle ‘resistenza passiva’ come atto di non-collaborazione, resistenza a ciò che accade stando fermi. Pensiamo alla meccanica, questo concetto è determinante: non esiste il moto perpetuo perché c’è la resistenza passiva (l’attrito) dei corpi, che ricordiamoci è definita ‘forza’ che porta alla dissipazione di energia.

Queste azioni sono tutt’altro che passive e per questo a volte si parla di ‘nonviolenza attiva’.

Alcuni ricorderanno la vicenda accaduta in Danimarca durante il nazismo, che salvò, unico paese in Europa, il 98% degli ebrei danesi. Nonostante il grande rischio che correvano, i cittadini attivarono tutto il loro tessuto associativo, non collaborarono con i nazisti, ma nascosero i ricercati, raccolsero denaro per affittare un numero di barche sufficiente a caricare in poche riprese migliaia di persone, circa 8.000, le accompagnarono di notte ai luoghi di imbarco, mentre lungo le strade vigilavano i membri della resistenza, e li condussero in Svezia, che era rimasta neutrale nel conflitto.

Un esempio di resistenza nonviolenta molto importante di cui Hannah Arendt, famosa politologa, filosofa e storica, sottolinea: “Su questa storia si dovrebbero tenere lezioni obbligatorie in tutte le università ove vi sia una facoltà di scienze politiche, per dare un’idea della potenza enorme della nonviolenza e della resistenza passiva, anche se l’avversario è violento e dispone di mezzi infinitamente superiori”.

Ok… ma che cos’è allora la nonviolenza?

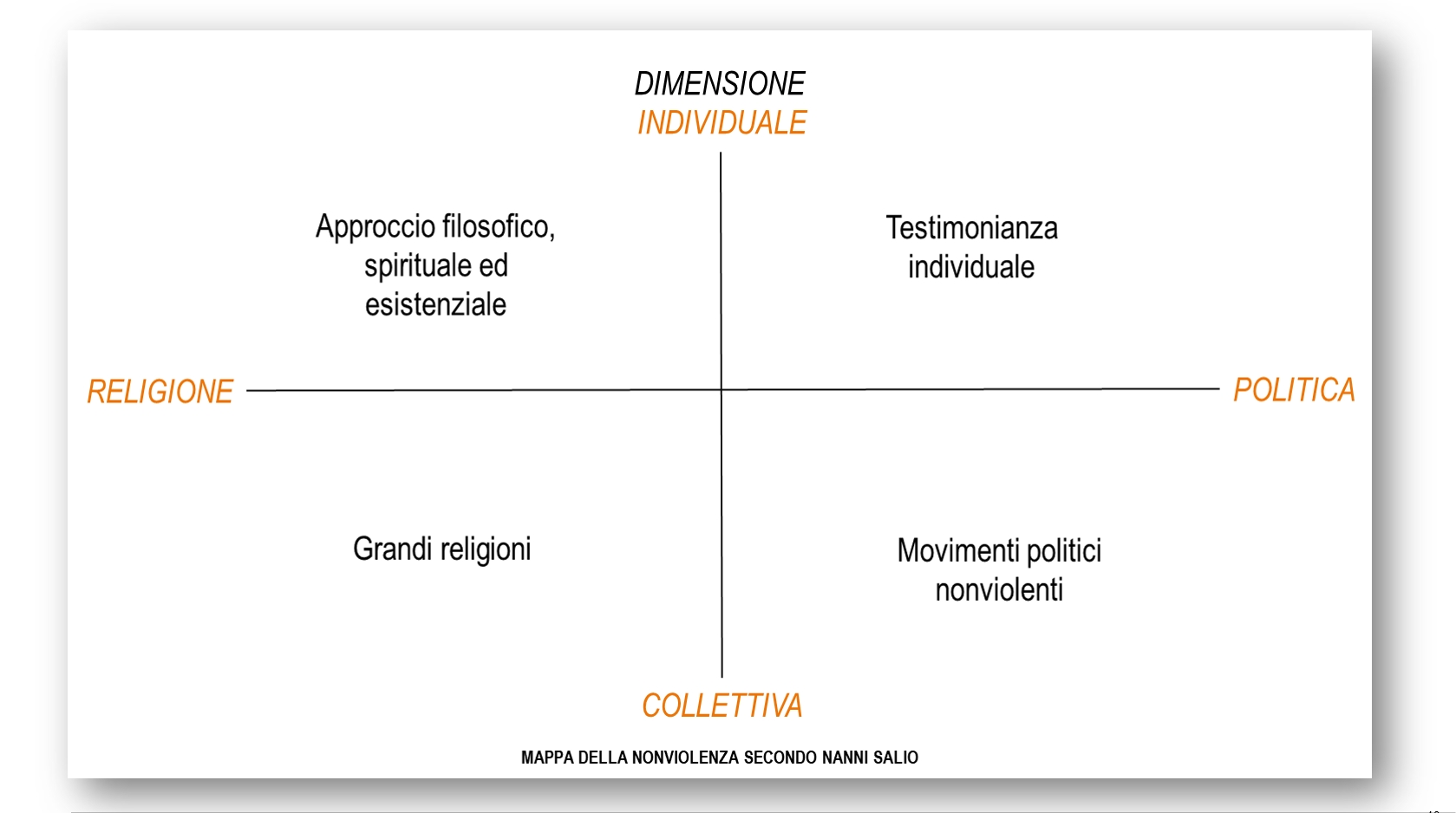

La nonviolenza è multiforme. Non si può definire semplicemente con una frase, è importante prima coglierne la complessità. Per farne comprendere le dimensioni mi faccio aiutare dalle riflessioni di Nanni Salio, uno studioso contemporaneo di nonviolenza scomparso recentemente.

Salio addotta un approccio che lui stesso definisce “molto pragmatico”, incrociando alcune variabili – politica/religione da un lato, individuo/collettività dall’altro. Costruisce così una mappa di orientamento della nonviolenza. (Vedi immagine più sopra)

Nell’aspetto politico-collettivo, troviamo i movimenti, i gruppi di persone, non importa se piccoli o grandi, che hanno la caratteristica di essere collettivi e di proporsi obiettivi politici di cambiamento radicale della società. Sono quelli che conosciamo di più, perché hanno avuto più risonanza, hanno coinvolto i media e hanno anche inciso sulle sorti di intere nazioni. Si pensi al movimento gandhiano o a quello di Martin Luther King, ma anche a Fridays for Future. Oppure movimenti di attivisti, come il Movimento Nonviolento, il Movimento Umanista, Extintion Rebellion, e molti altri.

Se qualcunə vuole saperne di più, può consultare il sito del bellissimo Festival tenutosi a Roma sul libro per la pace e la nonviolenza, in cui molti di questi gruppi e associazioni erano presenti.

Ci sono poi azioni nonviolente politiche a livello individuale: pensiamo a Pietro Pinna che nel 1949, da solo, ebbe il coraggio nell’Italia di quegli anni di rifiutare la divisa, e con il suo rifiuto individuale di prestare il servizio militare diede inizio alle lotte per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza. Oppure Danilo Dolci e Alexander Langer, figure che hanno coraggiosamente portato avanti azioni di lotta per la pace e i diritti con le proprie forze.

Nel quadrante delimitato da collettività-religione ci sono le grandi religioni. Secondo Salio “hanno tutte quante, in misura maggiore o minore, un contenuto di nonviolenza più o meno esplicitato e più o meno praticato”.

Nel quadrante individuale-spirituale la nonviolenza assume un carattere prevalentemente di natura esistenziale e filosofico. Possiamo incontrare molti studiosi o semplici cittadini che hanno adottato una scelta in quella direzione.

Lo schema di Salio è un fermo immagine per aiutare a orientarci, ma tutti i quadranti sono interconnessi e anche osmotici; l’azione individuale è basilare anche per i movimenti collettivi e viceversa.

Come diceva Capitini, filosofo antifascista, uno dei primi a parlare di nonviolenza in Italia, la nonviolenza è un metodo di azione che si sviluppa su vari livelli, da quello educativo a quello sociale, da quello personale a quello politico, non come tecniche ma come insieme di prassi e teoria, azione e pensiero.

Direi anche che la nonviolenza è una scelta di vita quotidiana, è un direzione mentale e fisica per superare la violenza interna ed esterna; a volte è possibile, a volte no, ma ciò che conta è il cammino intrapreso e quella pienezza di felicità che a tratti giunge improvvisa durante il percorso.

Patrizia Sollini.