Der Blick auf die Frauengesundheit zeigt, dass Frauen deutlich mehr Lebensjahre in schlechter oder mittelmäßiger Gesundheit verbringen als Männer. Frauen haben zwar mit 83,9 Jahren eine höhere Lebenserwartung (Männer: 79,3 Jahre), sie leiden im Alter aber in einem höheren Ausmaß an gesundheitlichen Problemen als gleichaltrige Männer. Frauen sind in jeder Altersgruppe stärker von chronischen Gesundheitsproblemen betroffen als Männer. Auf den Punkt gebracht: Frauen leben zwar länger, aber leider nicht gesund!

von Karin Zimmermann (A&W blog)

Männer als Norm in der Medizin vs. Gendermedizin

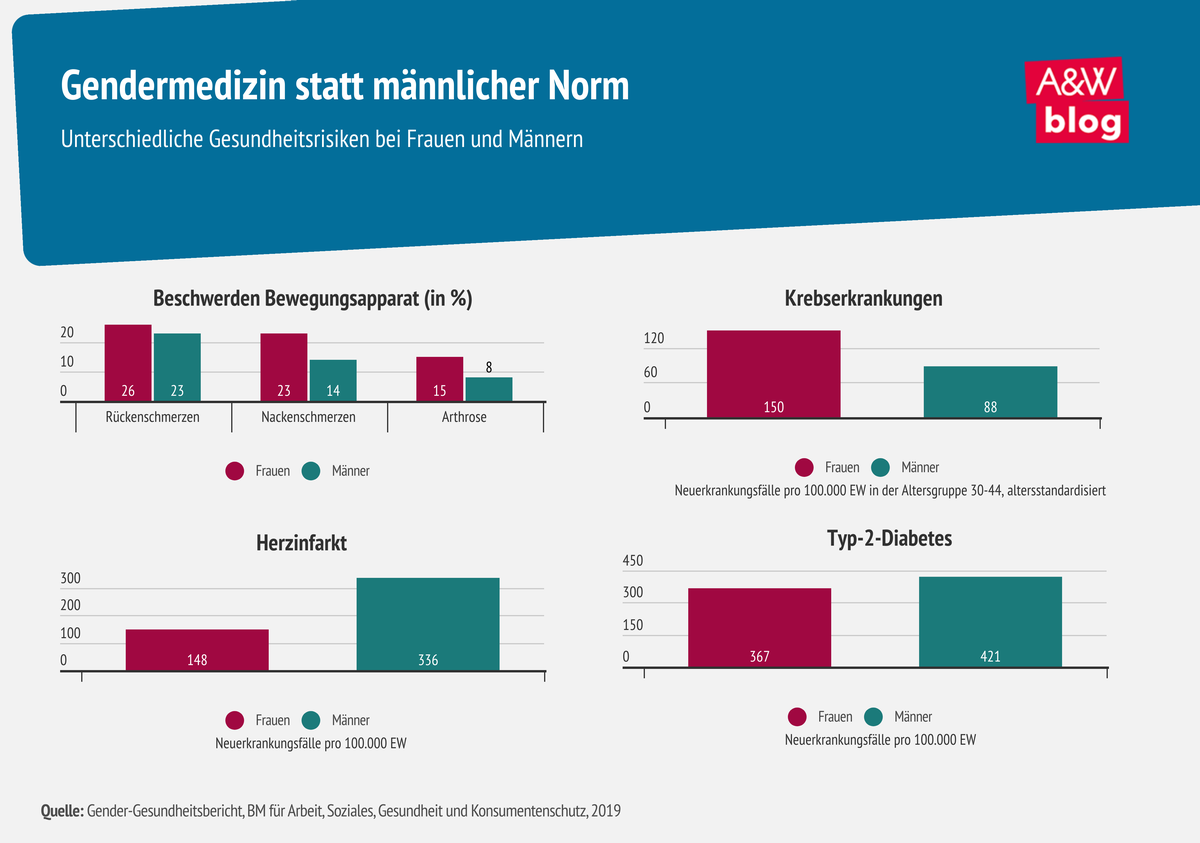

Es gibt eine lange Reihe an unterschiedlichen Gesundheitsrisiken für Frauen und Männer:

Auch subjektiv erleben Frauen ihren Gesundheitszustand schlechter als Männer: So stufen 81% der Männer, aber nur 77% der Frauen ihren Gesundheitszustand als „gut“ oder „sehr gut“ ein.

Biologische, soziale und gesellschaftliche Faktoren beeinflussen unsere Gesundheitsrisiken, Symptome sowie das Gesundheits- bzw. Vorsorgeverhalten. Aber auch die Wirksamkeit von medizinischen und therapeutischen Maßnahmen unterscheidet sich aufgrund von geschlechtsspezifischen Einflüssen.

Gendermedizin berücksichtigt diese geschlechtsspezifischen Unterschiede bei der medizinischen Versorgung. Medizinische Forschung, Diagnose und Behandlung werden so angepasst, dass sie den individuellen Bedürfnissen und Unterschieden zwischen den Geschlechtern gerecht werden. Es handelt sich dabei um eine Querschnittsmaterie in der Medizin. Der gendermedizinische Blick auf die Gesundheitsversorgung und -politik ist dabei alles andere als trivial, viel mehr geht darum die Lebenserwartung und Lebensqualität zu verbessern. Einige Beispiele zeigen, wie groß der Unterschied sein kann, je nachdem ob die Unterschiede gekannt und berücksichtigt werden oder eben nicht.

Lange Zeit war die medizinische Forschung und Anwendung an einer männlichen Norm orientiert, der Genderaspekt wurde völlig ausgeblendet. Das beginnt sich zu ändern. Forschungsergebnisse zeigen, dass Männer und Frauen unterschiedlich auf bestimmte Medikamente reagieren können. Durch die Berücksichtigung dieser Unterschiede können Medikamentendosierungen und Behandlungspläne individuell angepasst werden und bessere Erfolge erzielt werden bzw. Nebenwirkungen reduziert werden. Im Bereich von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zeigen Frauen und Männer unterschiedliche Symptome und Risikofaktoren. Ein mittlerweile bekanntes Beispiel dafür ist der Herzinfarkt. Üblicherweise assoziierte man mit Symptomen eines Herzinfarkts stechenden Schmerz im linken Arm, Engegefühl in der Brust oder Atemnot. Heute weiß man durch gendermedizinische Forschung, dass diese Symptome häufiger bei Männern auftreten und bei Frauen zwar auch möglich sind, aber das Spektrum an Symptomen bei Frauen weiter geht, wie etwa Schwächegefühl oder Beschwerden im Oberbauch. Dadurch wurde bei Frauen der Herzinfarkt häufiger übersehen – mit gravierenden Folgen für die Erkrankten. Dies hat dazu geführt, dass Diagnose- und Behandlungsrichtlinien angepasst wurden, um geschlechtsspezifische Unterschiede zu berücksichtigen.

Genderspezifischer Arbeitsschutz

Aber auch im Bereich des Arbeitsschutzes ist es sinnvoll, einen gendersensiblen Blick einzunehmen: So sind Männer häufiger von Arbeitsunfällen betroffen als Frauen. Letzteres trifft jedoch nur auf die unteren (Pflichtschulabschluss) bzw. mittleren Bildungsgruppen (Lehre/ BMS) zu. Typische Arbeiten in frauendominierten Branchen bekommen hingegen oft weniger Aufmerksamkeit in der Prävention von Gesundheitsrisiken. Beispielsweise ist zwar die Wahrscheinlichkeit eines Arbeitsunfalls in der Reinigungsbranche geringer, jedoch führen die dauerhaften Belastungen, wie beispielsweise Schädigung der Haut und Atmungsorgane durch Reinigungsmittel, Belastungen des Muskel-Skelett-Systems durch Heben, Tragen, Ziehen und Schieben zu chronischen Erkrankungen der Frauen.

Durch die Nähe zu unbezahlter Arbeit wird Frauenarbeit oft weniger wahrgenommen und daher weniger gut geschützt, gleichzeitig ist die zusätzliche Belastung für Frauen durch inadäquate Schutzvorrichtungen umfassender: Es gibt viele berufliche Tätigkeiten, in denen Schutzausrüstung getragen wird, um die Arbeitskraft etwa vor Staub, gefährlichen Arbeitsstoffen, UV-Strahlung oder Lärm zu schützen. Verletzungen und Erkrankungen sollen verhindert und die Gesundheit erhalten werden. Die Verwendung dieser Schutzausrüstungen stellt selbst oft eine zusätzliche Belastung von Arbeitnehmer:innen dar, deswegen sind neben der Schutzfunktion auch die Ergonomie und der Tragekomfort sehr wichtig. Immer wieder sind Schutzkleidungen an männliche Staturen angepasst. Doch Stahlschuhe oder Schutzanzüge für Männer schützen Frauen weniger oder nicht ausreichend und können zu zusätzlichen Belastungen führen. Leider sind auch bei der Anerkennung von Berufskrankheiten Frauen im Nachteil. Zeit, dass auch hier die gendersensible Sicht zum Mainstream wird.

Einfluss von sozialen und strukturellen Rahmenbedingungen

Frauen leben statistisch betrachtet unter anderen sozialen Rahmenbedingungen wie Männer. Die Lebens- sowie die Arbeitsbedingungen von Frauen und Männern unterscheiden sich deutlich – und somit auch deren Auswirkungen auf Gesundheit und Krankheit. Mehrfachbelastungen durch Erwerbsarbeit und Care-Arbeit, Armutsgefährdung und -betroffenheit, höherer „mental-load“ und andere Rahmenbedingungen nehmen Einfluss auf Gesundheitsrisiken. Auch häusliche oder sexuelle Gewalt sind massive Faktoren, die zur Verschlechterung der Frauengesundheit führen. Damit sind Frauengesundheit und Frauenpolitik eng miteinander verbunden und auch nur im Einklang miteinander zur Verbesserung der Lebensqualität von Frauen durchzusetzen. Die oben angeführten Beispiele verdeutlichen, wie Gendermedizin dazu beitragen kann, die Gesundheitsversorgung und -prävention individueller und effektiver zu gestalten, indem geschlechtsspezifische Unterschiede berücksichtigt werden und damit langfristigen chronischen Erkrankungen vorgebeugt werden. Gleichzeitig muss aber auch eine progressive Frauenpolitik dafür sorgen, dass – ganz nach dem „Health in all Policies“-Ansatz – sich die Rahmenbedingungen für Frauen verbessern. Es wird auch ihrer Gesundheit guttun!

Gendermedizin muss Querschnitt in der Medizin werden

Gendermedizin muss zur Selbstverständlichkeit in der Medizin werden, doch damit das gelingt, müssen Rahmenbedingungen dafür geschaffen und erarbeitet werden. Wissenschaftliche Studien und Forschungsarbeiten müssen geschlechtssensibel gedacht werden, damit entsprechende Ableitungen gezogen werden können und die Ergebnisse für die Gesundheitsversorgung zur Verfügung stehen. Die geschlechtsspezifischen Erkenntnisse müssen dann durch Weiterbildungen und Leitfäden in die Breite des medizinischen Fachpersonals, sowohl im niedergelassenen Bereich als auch in Krankenhäusern, ankommen. Aber auch bei Maßnahmen für mehr Gesundheit im Betrieb, sei es im Bereich des Arbeitnehmer:innenschutzes, der Betrieblichen Gesundheitsförderung oder der Wiedereingliederung nach langer Krankheit braucht es immer auch den scharfen Blick, ob genderspezifische Unterschiede ausreichend berücksichtigt werden.

Während sich einige vielleicht über gendersensible Zugänge in der Politik lustig machen oder sie gar am liebsten verbieten wollen, übersehen sie, dass genau bei diesen Details entscheidende Unterschiede liegen, die für die betroffenen Frauen den Unterschied in ihrer Gesundheitsversorgung und Lebensqualität machen. Politik steht hier in der Verantwortung bessere Rahmenbedingungen für Gendermedizin zu setzen. So kann Politik lenken und fördern, sowohl durch die gezielte Finanzierung aber auch durch Vorgaben, die auf die Ausrollung von gendersensibler Medizin abzielen.

Es braucht mehr Bewusstsein bei Entscheidungsträger:innen genauso wie beim Fachpersonal in der medizinischen Versorgung selbst.

Im Einsatz für Frauengesundheit und Gendermedizin

Gesundheit ist ein maßgeblicher Bestandteil bzw. auch eine Voraussetzung für ein gutes Leben. Die Chancen für ein Leben in Gesundheit sind ungleich verteilt. Daher braucht es dringend einen Fokus auf Frauengesundheit und die Bereitschaft, dass in diesem Bereich mehr investiert wird.

- Ein verpflichtender Mindestanteil an Frauen in klinischen Studien

- Die Entwicklung von genderspezifischen Gesundheitsvorsorge- und Präventionsprogrammen

- Die Verbesserungen in der Gesundheitsversorgung von frauenspezifischen Krankheiten, wie beispielsweise in der Behandlung von Endometriose

- Die Schaffung von weiteren Modellregionen „Gendermedizin“ – analog zum Erfolgsmodell in Kärnten.

Creative-Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0: Dieser Beitrag ist unter einer Creative-Commons-Lizenz vom Typ Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International zugänglich.