Jan è nato in un luogo incantato nell’Upstate NY, nella regione dei Finger Lakes, in piena Seconda Guerra Mondiale. Il padre e lo zio erano arruolati nella Marina americana e la sua visione dell’istituzione militare era più che positiva. Gli piacevano l’avventura, l’azione, l’adrenalina, tanto che scelse di entrare in un’accademia militare. Ma presto i conti non tornarono e Jan decise di rinunciare a una brillante carriera come marconista dell’aviazione e a tutto ciò che avrebbe comportato – privilegi, status sociale ed economico, potere. Si scoprì poeta, illustratore, scrittore e giornalista. Fu in prima linea a denunciare la follia della guerra e tra i primi a coglierne gli effetti devastanti sull’ambiente e su chi lo abita. È tra i fondatori dello storico gruppo Vietnam Veterans Against the War e membro di Veterans for Peace.

Da mezzo secolo sei impegnato contro il militarismo e promuovi pace e dialogo, ma so che sei arrivato a questa risoluzione attraverso un percorso diverso da altri tuoi coetanei ex soldati e oggi incalliti pacifisti. Ripercorriamo insieme la tua trasformazione?

Nel 1950, quando avevo 7-8 anni, davano un programma in televisione che mostrava quanto era bella la vita all’accademia militare di West Point. Era una rappresentazione totalmente artefatta, ma agli occhi di un bambino risultava piena di fascino. Negli stessi anni, sempre con grande enfasi, mostravano il nostro Presidente Truman che si diplomava a West Point. Frequentare West Point per me era diventato il sogno da realizzare e appena fui abbastanza grande ci provai. Andò male: non mi convocarono. Il consulente scolastico mi convinse che avrei dovuto costruirmi un curriculum migliore frequentando l’università. Seguii il consiglio, ma dopo mesi non ero ancora stato accettato. In più l’università mi annoiava da morire.

Decisi di raggiungere la vita militare dal basso; inoltre se ti arruolavi spontaneamente avevi la possibilità di un percorso formativo: mi proposero di diventare marconista. Eravamo nel 1962; di li a poco scoppiò la crisi con Cuba ed ebbi la prima crisi esistenziale, o forse dovrei dire di comprensione. Avevamo sì e no quattro nozioni di radiofrequenze e ci dissero che avremmo dovuto salvare la nazione. A quelli della fanteria dissero che sarebbero andati a proteggere le coste della Florida. Noi alle scrivanie e loro in spiaggia contro le testate nucleari? Assurdo. Le due crisi rientrarono. Al termine della formazione arrivò la chiamata per il Vietnam; era il 1963. Nessuno all’epoca aveva mai sentito parlare di quel Paese asiatico. Andai in biblioteca a documentarmi, ma trovai poco: una ex colonia della Francia, nient’altro. Lì operai alla radio dell’aviazione per dieci mesi e “finalmente” fui convocato a West Point.

Direi che sei un tipo cocciuto, che quando vuole una cosa insiste finché non la ottiene.

Sì, ma arrivai all’accademia con la testa piena zeppa di domande. Ero convinto che almeno lì i superiori mi avrebbero ascoltato e risposto. Niente di tutto ciò. Sembrava che nessuno volesse vedere come stavano davvero le cose; la chiamavano “la grande avventura”. Altro che avventura: stavamo portando la guerra, volevamo impossessarci del loro Paese. Quando nel 1964 ci fu l’incidente del Golfo del Tonchino la Casa Bianca fu prontissima a dichiarare guerra – finalmente avevano la scusa che cercavano. Ignorarono a piè pari tutto quanto avevamo fatto nei due anni precedenti. Avevamo importato dal New Jersey un presidente che agiva per nostro conto da perfetto dittatore; i vietnamiti venivano mandati a combattere contro i “ribelli” e noi dall’alto li “sostenevamo” bombardandoli. Più volte, giustamente, i nostri alleati si ribellavano perché il rischio di morte per loro era altissimo. La stessa tecnica fu poi utilizzata qualche anno dopo usando i soldati americani.

Oddio, è spaventoso! E l’incidente? Sempre la stessa storia?

Finisco di raccontarti di West Point perché fu lì che il mio sogno si infranse definitivamente. Le mie domande cadevano nel nulla. Era frustante. Molto tempo dopo persino il mio compagno di camera mi confessò che ciò che dicevo, le mie continue critiche le sentiva benissimo, ma per crederci, per capirle, aveva dovuto andare laggiù. Inoltre si faceva ogni giorno più chiaro che se avessi continuato mi sarei presto ritrovato a mentire a giovani reclute destinate al Vietnam. Avevo firmato un impegno con l’accademia di tre anni; me ne mancava ancora uno. Il meglio che potevo fare era resistere, ma non ci riuscii. Capii che non era la cosa giusta: come potevo stare lì a bighellonare facendo finta che fosse tutto ok? Mi punirono assegnandomi a un battaglione di fanteria che si stava preparando per il Vietnam. Ma le cose andarono per le lunghe e alla fine non ci ritornai.

E poi scoppiarono le proteste di massa?

Sì, ma nel 1964 non avevo la minima idea che ci fosse un movimento pacifista già attivo; la mia fu una decisione presa in autonomia. Anzi, tutta quella protesta mi rimase estranea ancora a lungo; andare in piazza a esibire cartelli mi sembrava ridicolo e non ero nemmeno in contatto con altri che come me avevano lasciato l’esercito.

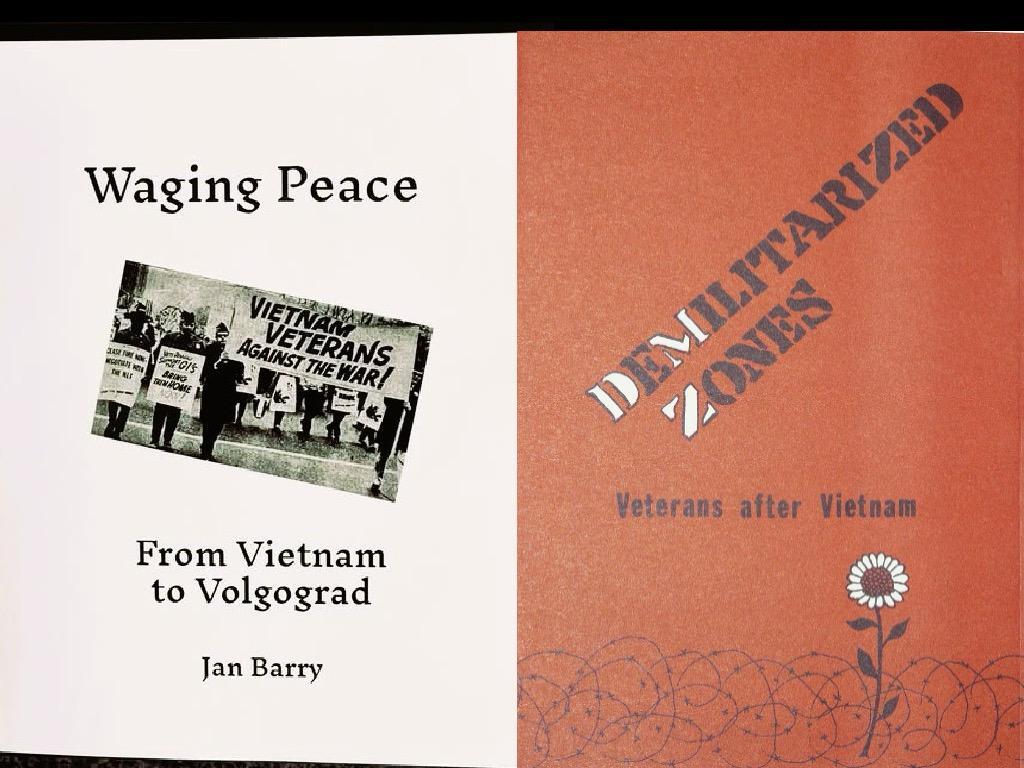

Però sei tra i fondatori di Vietnam Veterans Against the War. Quando fu fondato il gruppo?

Capitò piuttosto per caso. A questo punto, siamo nel 1967 a New York, in un’imponente manifestazione di piazza; mi ero fatto qualche amico e uno di noi si era messo al collo un cartello con scritto sopra “Vietnam Veterans Against The War”. Poi notai altri che esibivano cartelli, fatti bene, con scritto “Vietnam Veterans for Peace”. Incuriosito ne fermai uno, che però mi parve che del Vietnam sapesse poco; in compenso scoprii che quella era una vera organizzazione di pacifisti, già molto grande. Qualche giorno dopo ci ritrovammo in sei nel mio appartamento e fondammo il nostro gruppo.

Volevate distinguervi da quegli altri?

All’inizio non ci definivamo pacifisti. Noi eravamo arrabbiati perché il governo ci aveva mentito e ci aveva usati, mandandoci a compiere missioni impossibili, suicide. Ci occorse del tempo per capire che ogni guerra è sbagliata e abbracciare tutto quel movimento di rivendicazioni sociali e diritti con cui ci confrontavamo quasi quotidianamente. Non eravamo inseriti, eravamo litigiosi e polemici. Una volta, ricordo, andammo anche noi a un convegno in un campus universitario, dove i relatori, che erano arrivati persino dall’estero, dissero che tutte le guerre sono da rifiutare. Reagimmo con sdegno e indignazione e ne nacque un ampio dibattito. Quello scontro credo servì a tutti; a noi sicuramente.

Perché facevate così fatica a interagire con gli altri?

In verità eravamo borderline un po’ verso l’intera società. All’epoca non si parlava di sindrome da stress post traumatico, ma tutti ne eravamo affetti. Mi sembrava che la rabbia mi galleggiasse sempre intorno, finché all’improvviso non mi afferrava e allora … non c’era più niente che potessi fare. Si poteva scaricare verso l’esterno, contro il cane, un familiare, chiunque fosse a tiro, ma era peggio e allora la maggior parte finiva col dirigerla verso se stessi. Insieme ad alcool e droga era un grave problema.

È vero che in Vietnam girava molta droga?

Si, l’eroina. Molti ne diventarono dipendenti. Misteriosamente tutto iniziò dopo lo strano incidente del Tonchino… Prima, quando ero là io, non si era mai vista droga circolare tra i soldati. Fu la CIA a portarla.

Da piccolo volevi fare il soldato e da grande hai fatto il poeta… Direi che non fa una grinza. Ho letto alcune delle tue poesie e mi sono piaciute. Il Vietnam arriva diretto ancora oggi, forte e chiaro.

La poesia si è rivelata capace di esprimere l’essenza di ciò che avevo vissuto e il pubblico ha iniziato a reagire a ciò che scrivevo. É stata una rivelazione.

Direi che siamo in chiusura. Ti chiedo un messaggio per i giovani che stanno attraversando un periodo politicamente e socialmente turbolento.

Quando iniziai a lavorare come giornalista per un quotidiano locale dovevo riportare fatti che mi parevano noiosi, tipo l’ultima delibera del Consiglio Comunale, la riunione del comitati di quartiere, dell’opera di beneficenza, e cosi via. Invece scoprii che c’erano diversi cittadini/e che pretendevano da me un lavoro accurato, perché loro per primi svolgevano con grande serietà il compito civico di portare avanti istanze comuni. Mi appassionai e divenni estremamente accurato nel fare ricerche che poi sottoponevo alla controparte. Quando fai ricerca entri in un processo. Ogni buon ricercatore sa che non può basarsi su un solo libro, ne deve consultare molti, tutti quelli che riesce. La stessa cosa dobbiamo applicarla a tutto. È più importante fare ricerche che trovare una storia vera. E poi dire che una cosa è vera non è così semplice. Ai ragazzi dico di non accontentarsi di ciò che gli viene offerto da Internet o altro, di cercare di fare da soli e poi confrontarsi con la comunità di cui fanno parte; il confronto deve essere tangibile. Vivere il locale è una grande risorsa.

https://www.facebook.com/jan.barry.7