Wir leben inmitten von Widersprüchen und Zwängen, haben aber auch eine Reihe von Erfahrungen, die beispielhaft sein können.

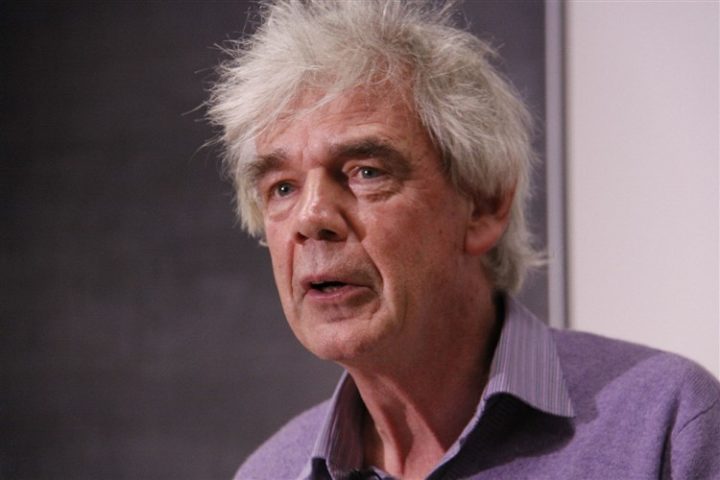

Diese Möglichkeiten und Erfahrungen müssen wir bemerken“, sagt der Professor John Holloway, der an der Autonomen Universität New Equality in Puebla/Mexico Soziologie und Philosophie lehrt.

Attila Kustán Magyari hat ihn interviewt und nach gewaltfreien Möglichkeiten bei der Überwindung des Kapitalismus‘ befragt.

Attila Kustán Magyari: Anstelle der Erörterung theoretischer Ansätze schlage ich vor, dass wir über die selbstorganisierende, machtfreie Gesellschaft sprechen, wie Sie sie am Beispiel der gegenwärtigen Pandemie beschrieben haben. Wie würde das Pandemie-Management in einer solchen Gesellschaft Ihrer Meinung nach strukturiert sein?

John Holloway: Zwei Narrativen sind mir in diesem Zusammenhang wichtig:

Das erste Narrativ ist, dass das Coronavirus eine typisch kapitalistische Epidemie ist, denn tatsächlich ist es – obwohl allgemein als Unglück dargestellt – das Ergebnis der Zerstörung der Beziehung zwischen dem Menschen und anderen Lebensformen, sei es durch die Industrialisierung, sei es durch die Zersiedelung der Landschaft durch die sich immer stärker ausbreitenden Städte zum Nachteil des ländlichen Lebens und so weiter. Dadurch wurde der Lebensraum der Wildtiere verändert und es kommt zu einem engeren Kontakt zwischen ihnen und den Menschen, was die Ausbreitung des Virus‘ ermöglicht hat.

Das zweite Narrativ ist, dass wir uns vermutlich der schlimmsten Krise der vergangenen 100 Jahre nähern. Viele sehen dies ebenfalls als Folge der Pandemie an. Aber auch wenn viele Menschen ärmer geworden sind: allein wegen der Pandemie wären Millionen von Menschen nicht arbeitslos geworden und würde selbst die Weltbank nicht davon sprechen, dass weitere Hunderte von Millionen Menschen in bitterste Armut geraten seien.

Dies alles ist das Ergebnis einer Wirtschaftskrise, vor der seit Jahren gewarnt wird und die auch ohne die Pandemie eingetreten wäre.

Wie würde wohl eine sich selbst organisierende, von jeder Machtausübung freie, das heißt kommunistische Gesellschaft mit einer derartigen Situation umgehen? Es würde vor allen Dingen keine derartige Umweltzerstörung geben.

Dies ist natürlich für alle eine neue Situation, einige Regierungen reagieren gut, andere weniger effektiv, die effektivsten Lösungen jedoch kamen und kommen von den gemeinwesentlich orientierten Gemeinschaften.

Wenn wir uns das Beispiel Mexikos vor Augen führen, dann sehen wir, dass die Ureinwohner ihre Siedlungsräume gleich zu Beginn der Pandemie absperrten, die Zapatisten noch vor der behördlichen Weisung in (Selbst-) Quarantäne gingen – dies taten sie natürlich mit Unterstützung der eigenen Gemeinschaft, wie wir das auch bei den Kurden sehen konnten.

M.A.: Beschäftigen wir uns wir – zum Teil bei der Pandemie verbleibend – mit den Demonstrationen und den damit zusammenhängenden Fragen der Identität und sozialen Klassen in den Vereinigten Staaten. Was geschieht dort eigentlich?

H.: Der Ausbruch von Protesten nicht nur in den USA, sondern in vielen Teilen der Welt ist für mich sehr aufregend. Obwohl sie durch die Ermordung von George Floyd ausgelöst wurden, steckt mehr dahinter als nur das systemische Phänomen des Rassismus: Diese Wut wird teilweise durch die durch die Pandemie verursachte Isolation genährt, durch ihre wirtschaftlichen Folgen und angeheizt durch die Tatsache, dass zum Teil 7 bis 8 Personen monatelang ohne Einkommen, mit ihren Sorgen und Ängsten um die Zukunft auf engstem Raum zusammengeschlossen waren.

Hier geht es also nicht nur um Rassismus, nicht nur um den Mord an George Floyd, sondern um ein riesiges Aufbäumen gegen systemimmanente Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten.

Das, was jetzt passiert, ist beängstigend. Selbst dann, wenn wir wollen, dass Menschen gegen der Ungerechtigkeit in der Welt aufstehen und die Änderung unseres Verhältnisses zur Umwelt fordern, da ansonsten Pandemie auf Pandemie folgen wird.

M.A.: Während der Proteste wurde in Seattle eine selbstorganisierende Gemeinde namens Chaz, die „Capitol Hill Autonome Zone“ gegründet, die mich an die 68-er Pariser Kommune und andere ähnliche Initiativen erinnerte. Ich kann mich jedoch nicht zwischen Optimismus und Pessimismus entscheiden – trotz solcher Initiativen in den letzten anderthalb Jahrhunderten haben wir ein halbes Jahrhundert Neoliberalismus hinter uns …

H.: Das Wunderbare daran ist, dass ich hier in Mexiko bin und du in Finnland, und wir sprechen darüber – und du weißt genau, dass die Leser dieses Interviews über Seattle Bescheid wissen, sie wissen, dass dort diese Bewegung existiert. Es mag sein, dass sie in einer Woche vorbei ist, doch für uns bleibt es trotzdem wichtig, weil es für uns ein Symbol dafür ist, dass sehr wohl eine andere Welt erschaffen werden kann. Die Menschen wollen eine anders geartete Beziehung zueinander, ohne Polizei, ohne physische Gewalt, ohne Geld, das, was sie haben miteinander teilen, sich für Gespräche, oder zum Musik hören Zeit nehmen.

Wir können dies als lächerlich oder gar als albern abtun und ihr ein baldiges Ende prophezeien, aber die Tatsache, dass wir darüber sprechen bedeutet gleichzeitig, dass sie sehr wohl etwas in uns ansprechen kann – genauso, wie die Pariser Kommune, die du erwähntest. Wenn wir uns beispielsweise die Zahl der Toten ansehen, so war die Kommune war eine Katastrophe und trotzdem ist uns bewusst, dass es sie gab und meine Freunde hier in Mexiko planen, im kommenden Jahr ihr 150-jähriges Jubiläum zu feiern. Und wir finden Verbindungen zwischen ihr und der Bewegung der Kurden, den Zapatisten, zu Seattle, also zu all den kleinen oder großen Bewegungen weltweit.

Seattle ist also deshalb wichtig, weil es anzeigt, dass wir nicht verrückt sind, ja, dass wir sehr wohl etwas anderes erschaffen können. Und auch die Pandemie ist in diesem Kontext wichtig denn sie sagt uns, dass wir aussterben werden, wenn wir die Dinge nicht ändern. Seattle spielt in diesem Zusammenhang eine besonders wichtige Rolle.

M.A.: Warum halten diese Phänomene nicht lange an? Sehen wir uns die Beispiele der Geschichte an, so sehen wir zahlreiche Misserfolge – angefangen bei der Sowjetunion, über die `68-er, bis zu den heutigen Tagen. Was glauben Sie sind die Gründe dafür?

H.: Ich stimme mit dir darin überein, dass die Sowjetunion ein Misserfolg und eine riesige Katastrophe war, deren Folgen wir heute noch spüren, es genügt schon, wenn wir an Putin, an das heutige Russland denken, der auch an Orbán’s Ungarn, an Ceaușescu und das heutige Rumänien und so weiter. Aber man sollte nicht nur das Scheitern sehen, sondern auch, dass das schlechte und abschreckende Beispiel des Sowjetunion vielleicht die treibende Kraft beim Überleben des Kapitalismus‘ war. Trotzdem können wir nicht sagen, dass der Kapitalismus erfolgreich sei. Und das nicht nur wegen der Pandemie oder wegen des Klimawandels, sondern weil es große Ungleichheiten, rohe Gewalt, Kriminalität und Hunger verursacht.

Die Wirtschaftskrise wird all dies weiter verschärfen und noch mehr Frustration und Armut zur Folge haben.

All dies zeigt, dass etwas grundlegend falsch ist und dass wir abweichend von den Beispielen der Vergangenheit handelnd unsere Beziehung zur Umwelt, zur Gemeinschaft überdenken.

Dies ist ein langsamerer Prozess und er beginnt – anders, als in der Vergangenheit – hier und heute.

M.A.: Mir scheint, dass der Rechtspopulismus die Unzufriedenheit erfolgreich kanalisiert. Oft beginnen die Narrativen mit einer Kritik des Kapitalismus, aber Klassenkonflikte werden schließlich zu rassistischen oder ethnischen Konflikten umdeutet. Ich denke, das liegt auch daran, dass Menschen an ihrer von Geburt an aufgebauten und verinnerlichten Identität festhalten, während Sie dafür plädieren, dass sie diese zu überwinden sollen.

H.: Ich denke, dass man seine Identität zwar nicht leugnen soll, aber dass man sie überwinden muss: Wir können sagen, ja, ich bin Ungar, aber darüber hinaus … ich bin schwarz, aber darüber hinaus … ich bin eine Frau, aber darüber hinaus … . Ich selbst lebe seit fast dreißig Jahren in Mexiko, aber es gibt Momente, in denen würde ich sehr-sehr gerne irische Musik hören oder irisches Essen genießen – und das ist in Ordnung so. Wir sollten uns jedoch nicht beschränken. In unserem Wortschatz müssen wir das „Ich bin“ zu einem „Ich bin, aber ich bin auch mehr als das“ ersetzen.

M.A.: Können Sie ein Beispiel nennen, was die ‚Linken‘ den gut organisierten ‚Rechten‘ entgegnen könnten?

H.: Wir alle wachsen mit Narrativen, mit Geschichten und Bildern auf, die wir von unserer Heimat bekommen und die andere ausschließen. Ich lebte bis zu meinem 12. Lebensjahr in Irland und dort hörte ich stets, wie böse die Engländer seien. Als dann meine Familie nach England übersiedelte, wurde ich dort mit einem vollkommen anderen Narrativ, einer vollkommen anderen Geschichtsschreibung konfrontiert.

Das sind in sich geschlossene Erzählungen. Entweder sagen sie, dass Fremde schlecht sind, oder aber dass sie sind anders und sie das, was wir haben, nicht haben. Im Gegensatz dazu brauchen wir offene Erzählungen, die diese Grenzen überschreiten.

Wir brauchen eine andere Interpretation der Geschichte, die zum Beispiel auch betrachtet, welche Bereicherung die Roma Ungarn gebracht haben.

M.A.: Ihr Buch ‚Crack Capitalism‘ wurde vor einem Jahrzehnt, 2010 veröffentlicht. Wie, mit welchen Methoden sollen wir in unserem privaten, ganz persönlichen Leben den Kapitalismus besiegen?

H.: Ich stelle das Problem auf den Kopf:

Wir glauben, dass der Kapitalismus ein Riese sei, den man bekämpfen müsse, aber ich denke, dass obwohl der Kapitalismus uns als eine Konstante erscheint, wir nicht wirklich wissen können, was uns der Morgen bringen wird.

Der Kapitalismus existiert heute deshalb, weil wir, die Menschen, ihn jeden Tag mit unserem Handeln neu erzeugen, unser Schaffen seinen Wünschen entsprechend gestalten, unseren Willen ihm unterwerfen.

Was passiert, wenn wir morgen einfach ‚nein‘ dazu sagen? Dann wird es keinen Kapitalismus mehr geben. Dies macht die Revolution natürlich nicht unbedingt einfacher, aber die Fragestellung ändert sich: Was können wir tun, um den Fortbestand dieses Monsters zu stoppen, das uns tötet?

Natürlich sind die meisten Menschen von kapitalistischen Formen abhängig, allein schon deshalb, um überhaupt etwas zu essen zu haben. Aber wir könnten sagen, dass wir Lebensmittel anders produzieren wollen, wofür wir aber Gebiete, Landstriche besetzen müssen.

Genau das macht die Abahlali baseMjondolo-Bewegung in Südafrika, in welcher sich in Hütten lebende Menschen organisieren. Gerade jüngst haben sie unter Anderem darüber berichtet, wie sie in diesen Monaten die Probleme bei der Lebensmittelversorgung lösen und wie sie ihre Gemeinschaftsküche organisieren.

Aber es gibt zahlreiche andere Möglichkeiten, wie wir versuchen können, in unserem eigenen Leben anders zu funktionieren: Was wir als Freundschaft, als Liebe, als Kameradschaft bezeichnen, das alles sind unterschiedliche Arten, das Leben zu gestalten. Natürlich leben wir unter Zwängen und Widersprüchen, aber wir haben auch eine Reihe von Erfahrungen, die uns als Beispiele dienen können. Diese müssen wir bemerken. Natürlich können wir keine eindeutigen, „sauberen“ Lösungen erwarten – gerade die Erwartung einer perfekten Lösung ist einer der großen Fehler der Linken.

Der Kapitalismus hingegen ist im einfachsten Sinne ein Misserfolg, da er unfähig ist, für die Mehrheit der Gesellschaft faire Bedingungen für die soziale Reproduktion zu schaffen und dies wird in den kommenden Jahren zunehmend der Fall sein. Anstatt die Rückkehr des Kapitals herbeizusehnen, müssen wir also andere Ansätze finden.

M.A.: Sie haben „saubere“ Lösungen erwähnt. Das erinnert mich an die sogenannten zurückeroberten Unternehmen in Argentinien, die unterschiedliche Arbeitsweisen am Arbeitsplatz ausprobierten, sich dann aber aus den kapitalistischen Handelsformen nicht ausschließen konnten. Was denken Sie darüber?

H.: Als in den Jahren 2001 und 2002 in Argentinien der Kapitalismus in dem gerade erwähnten Sinne versagte, spielten diese selbstverwalteten Unternehmen eine wichtige Rolle. Es gab große Demonstrationen, Präsidenten kamen und gingen, in den Wohnblöcken der Bevölkerung bildeten sich Formen der Selbstorganisation.

In diesem Zusammenhang war die Besetzung der Produktionsstätten besonders wichtig, weil diese Stätten zu Orten wurden, wo Menschen sich treffen, besprechen und sich bewusst machen konnten, was und warum sie produzieren – sie konnten beispielsweise andere Bewegungen unterstützen, indem sie Rohstoffe aufkauften.

Alles dies verblasste später, da eine linksorientierte Regierung an die Macht kam, die die Bewegung erfolgreich in das Staatsgefüge integrieren konnte und die Betriebe als solche immer mehr kapitalistisch arbeiten mussten.

Solange der Versuch nur eine Insellösung ist, ist es immer sehr schwer dem Druck des Marktes zu widerstehen, aber sobald aus einer Insellösung eine große Bewegung wird, eröffnen sich ihr zahlreiche Möglichkeiten.

Der Originalartikel (auf Ungarisch) kann hier gelesen werden.

Übersetzung aus dem Ungarischen: ©Ferenc L. Héjjas m.a., Berlin