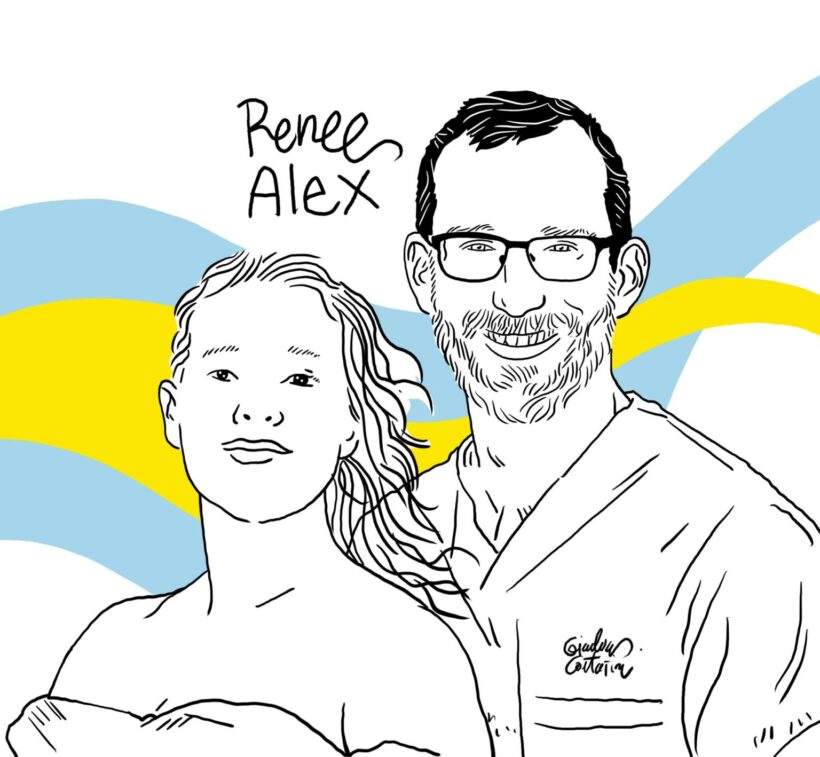

In questi giorni abbiamo capito una cosa: nella vita di una democrazia, un fatto di cronaca smette di essere solo cronaca. Diventa specchio. Diventa avvertimento. A Minneapolis, sabato un infermiere di 37 anni di nome Alex Jeffrey Pretti è morto per mano di agenti federali. Come da manuale anche questa volta la versione ufficiale parla di legittima difesa: un uomo armato che si avvicina minaccioso. Ma i video, le testimonianze, raccontano un’altra storia. Alex non aveva un’arma. Usava una mano per reggere il telefono e l’altra per fare scudo a una donna colpita dallo spray urticante. Stava curando, stava proteggendo, proprio come faceva ogni giorno in ospedale. Poi, un corpo a terra, immobilizzato. Colpi di pistola sparati dall’alto.

Alex non è il primo. Pochi giorni fa era toccato a Renée Good, madre di tre figli. Anche lei uccisa da un agente dell’Immigration and Customs Enforcement. Anche lei in circostanze che gridano giustizia. Le strade si sono riempite. “Abolish ICE”, urlano i manifestanti.

Dobbiamo a questo punto cogliere l’intera portata di quello che sta accadendo. Perché non si tratta solo di Minneapolis. E non si tratta solo degli Stati Uniti.

L’ombra di Stephen Miller

Dietro questi morti c’è una dottrina. Ha un nome e un volto: Stephen Miller, consigliere di lungo corso di Donald Trump, architetto di una visione politica che ha trasformato la violenza da eccezione a strumento.

Miller non ha mai nascosto la sua filosofia: esistono nemici interni. Vanno identificati, isolati, neutralizzati. I diritti? Subordinati alla sicurezza. La legalità? Un ostacolo quando serve. La forza? Legittima, necessaria, persino desiderabile. Non è retorica. È progetto politico. E può funzionare, perché si presenta come difesa dell’ordine, protezione del popolo, ristabilimento di confini. Eppure, quando Alex Pretti è stato ucciso, non stava minacciando nessuno. Stava documentando. Stava aiutando. Stava esercitando quel diritto alla protesta che, sulla carta, dovrebbe essere sacro in democrazia.

Una città sotto assedio

Minneapolis non è stata scelta a caso. È la città di George Floyd, il simbolo della resistenza agli abusi di polizia. Inviarci agenti federali in forze, oltrepassando le autorità locali democratiche, significa inviare un messaggio: non avete più il controllo. Non siete più sovrani. Siamo noi a decidere chi deve essere fermato, dove, come.

Il governatore Tim Walz e il sindaco Jacob Frey hanno parlato di “occupazione”. Hanno chiesto il ritiro delle forze federali. La risposta è arrivata dura: loro, i leader locali, sono gli “istigatori”. Gli agenti sono “patrioti”. In questa inversione lessicale si nasconde il cuore del problema: chi difende i diritti diventa nemico. Chi esercita la forza diventa eroe.

Il modello che attraversa l’oceano

Ed è qui che la storia statunitense diventa anche nostra. Perché quello che sta accadendo oltreoceano non rimane confinato oltreoceano. Trump e la sua visione autoritaria stanno diventando, sempre più esplicitamente, un modello per la destra europea e italiana. Non è un’influenza nascosta. È dichiarata, rivendicata, celebrata. Leader e partiti di destra guardano alla Casa Bianca come a un laboratorio di idee da importare, adattare, normalizzare. Il linguaggio si è già trasformato: “invasione” per parlare di migranti, “patrioti” per chi usa la forza, “traditori” per chi difende i diritti umani.

In Italia, vediamo lo stesso copione dispiegarsi, strisciante ma inesorabile. La delegittimazione sistematica della magistratura, dipinta come potere ostile al governo “del popolo”. Le proposte di riforma che minano l’indipendenza dei giudici servono a renderli controllabili. L’uso strumentale della sicurezza per giustificare misure sempre più aggressive contro il dissenso, contro chi manifesta, contro chi osa opporsi. E poi c’è la narrazione dei “nemici interni”. Non sono più solo gli immigrati irregolari, sono le ONG che salvano vite in mare, sono i giovani che scioperano per il clima, sono i giornalisti che indagano.

La “Dottrina Miller” non è solo un metodo di governo; è un messaggio distruttivo lanciato alle nuove generazioni: il potere non ha bisogno di ascoltare, ha solo bisogno di colpire.

Alex Pretti era un infermiere. Curava le persone. È morto perché si trovava dalla parte sbagliata di una linea che qualcuno ha tracciato senza chiedere il permesso a nessuno. Renée Good era una madre, era una poetessa. È morta perché qualcuno ha deciso che la sua vita valeva meno della dimostrazione di forza. Non erano criminali. Non erano terroristi. Erano cittadini. Come noi. Dove stiamo andando?

Forse dovremmo fermarci un momento. Guardare Minneapolis e poi guardare le nostre piazze, le nostre città, i nostri parlamenti. E chiederci: quanto siamo lontani? Quanto manca prima che anche da noi un manifestante venga ucciso e la risposta sia “era un agitatore”? Quanto manca prima che un giudice venga rimosso per aver osato dire no al potere? Perché c’è una scelta da fare. Tra chi pensa che alcuni esseri umani contino meno di altri e chi crede ancora che ogni vita abbia lo stesso valore. La morte di Alex Pretti non è un fatto isolato. È un sintomo. Un segnale. Un modello che sta attraversando l’oceano, trovando casa anche qui, nelle nostre democrazie affaticate. Un invito a svegliarci. Prima che sia troppo tardi. Prima che anche noi, un giorno, guardando il telegiornale, scrolliamo le spalle davanti a una morte evitabile pensando: “Forse se la sarà cercata”. Quel giorno, se arriverà, saremo già persi. Ma oggi possiamo ancora scegliere. Oggi possiamo ancora dire no.