L’uscita dal Periodo Meiji (1868-1912) segna per il Giappone un momento di profondo subbuglio culturale. Il Paese si è da poco aperto all’Occidente, la vecchia organizzazione della società è in rapido disfacimento e pronta per essere sostituita con strutture moderne (samurai, feudi, shogunati, daimyō si ritrovano ad essere oggetti-soggetti sempre più museali), nuove tecnologie come l’automobile si impongono e grandi autori letterari o pensatori del tempo (ad esempio Ishikawa Takuboku Hajime, Mori Ōgai, Kanno Sugako, Shūsui Kōtoku Denjirō, Natsume Sōseki Kinnosuke) si chiedono cosa il Paese sia diventato e cosa sarà.

“Ai Tempi di Bocchan” di Sekikawa Natsuo e Jirō Taniguchi illustra a grande voce l’uscita dal Periodo Meiji mettendo in mostra una società in rapidissima evoluzione, pronta a fare il balzo in una nuova stagione culturale. Nel Giappone di quegli anni è in corso una disperata ricerca di nuove identità. Questo processo trasformativo avviene anche grazie (o “a causa”, dipende dal punto di vista adottato) alla collisione con l’Occidente (soprattutto gli Stati Uniti d’America); in questo senso, tale scontro tra placche culturali mette in luce un conflitto tra samurai e cowboy, tra il tipico senso di collettività giapponese e lo spiccato individualismo occidentale.

Nella ricerca del proprio “Io”, il Giappone si ritrova a percorrere la strada dell’orgoglio ferito. Nei primi anni del Novecento viene messa alle corde l’autorità del Paese sul territorio asiatico (tra il 1904 ed il 1905 si svolge la Guerra russo-giapponese, durante la quale l’Impero Giapponese tenta di arrestare l’Impero Russo nel conquistare la Corea e la Manciuria); con “l’Incidente di Alto Tradimento” (cospirazione volta ad assassinare L’Imperatore Matsuhito) prende forma l’affronto causato dai nascenti movimenti socialisti e anarchici; la disparità tra classi sociali si acuisce e con essa giungono aspri conflitti interni alla popolazione.

E la Storia insegna: quando un Paese è in crisi, la mossa più semplice è individuare un nemico da accusare per ogni male. Il Giappone indica l’Occidente come causa dei propri dissesti sociali; gli Stati Uniti sono arrivati ed hanno depauperato le tradizioni giapponese. Le basi per un conflitto sono poste.

Il Giappone si getta nelle braccia della Seconda Guerra Mondiale il 7 dicembre 1941 con il portentoso e sconvolgente attacco di Pearl Harbor ai danni degli Stati Uniti d’America.

Nel 1945, rispettivamente il 6 e 9 agosto, gli Stati Uniti sganciano due bombe atomiche sul Giappone (schierato con l’Asse). La prima, Little Boy (o Mk.1), viene fatta detonare sopra Hiroshima; la seconda, Fat Man (o Mk.2), su Nagasaki. Il bilancio stimato delle vittime si aggira tra le 150mila e le 200mila persone.

Nel corso dei successivi ottant’anni il dibattito sulla mossa statunitense non ha mai trovato un accordo neanche vagamente unanime tra favorevoli e oppositori allo sgancio delle due bombe atomiche. La sola certezza è il mondo, da quei fatidici giorni di agosto del 1945, ne sia uscito cambiato per sempre. E con esso i tanti cittadini giapponesi che, in un modo o nell’altro, hanno vissuto sulla propria pelle le bombe atomiche.

Tra questi c’è Keiji Nakazawa, la cui famiglia è stata uccisa da Little Boy (il padre, il fratello e la sorella muoiono sul colpo; la madre, invece, decede anni dopo a causa delle radiazioni ricevute). Come raccontato nel 2009 dal The Chugoku Shimbun (giornale con sede a Hiroshima), Nakazawa nasce a Funairi-hon-machi (Naka-ku, Hiroshima) e si espone all’esplosione della bomba atomica all’età di sei anni mentre si sta recando a scuola. Il giovanissimo si trova a pochissimi chilometri dall’epicentro dell’esplosione; riesce a salvarsi dal raggio di calore grazie alla madre di un suo amico che lo avverte in tempo di ripararsi dietro una recinzione.

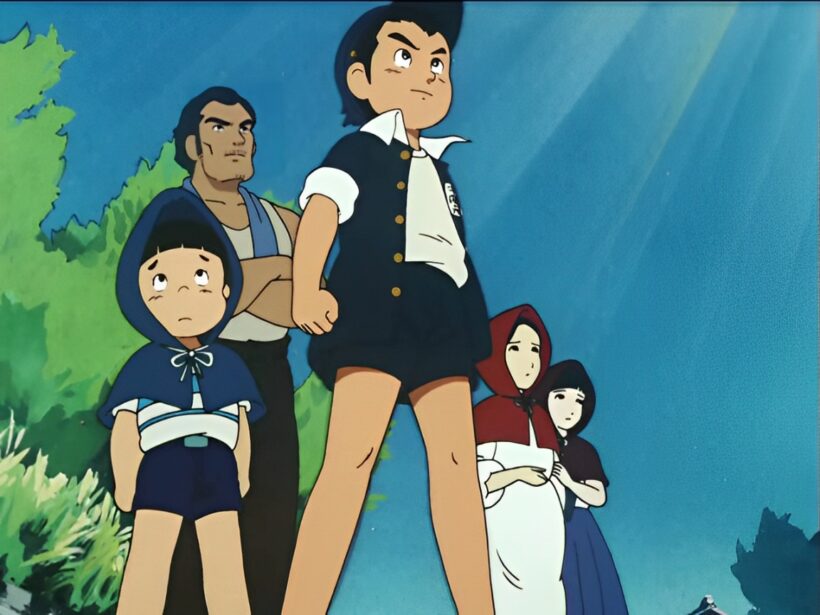

Nel 1973, su Shonen Jump (una popolare rivista giapponese dedita alla pubblicazione di manga seriali), viene dato alla stampa il primo numero di “Gen di Hiroshima”, l’opera nella quale Nakazawa metabolizza e racconta, per mezzo del giovane Gen, la propria esperienza (e quella di tanti giapponesi) di fronte alle bombe atomiche lanciate dagli Stati Uniti sul Paese.

Dieci anni dopo, nel 1983, il fumetto di Nakazawa viene adattato sottoforma di lungometraggio animato diretto da Mori Masaki. Nel 2025, in occasione dell’ottantesimo anniversario dello sgancio delle due bombe atomiche, l’associazione torinese Volere la Luna ha organizzato una proiezione della pellicola per sensibilizzare sul tema delle armi nucleari. A seguito della proiezione sono intervenuti Angelo Tartaglia (Politecnico di Torino), Mario Vadacchino (Unione Scienziati per il Disarmo) e Paolo Candelari (Mir-Mn). Una seconda proiezione è avvenuta presso la Casa Umanista di Torino.

Uno dei passaggi più significativi della pellicola è sicuramente il lungo dialogo pronunciato da Daikichi (il padre di Gen), riflesso delle posizioni anti-guerra e pacifiste di Nakazawa.

Daikichi afferma il Giappone, seppur sia ancora impegnato nel conflitto, ha perso la guerra. Allora, Gen ed il fratellino Shinji gli chiedono perché il Paese stia continuando a combattere ed il padre punta il dito contro il governo perché guidato da pazzi, gente stupida e fuori di testa. Gen, stupito ed impaurito dall’affermazione, redarguisce il genitore; certi discorsi potrebbero farlo considerare un traditore. Il papà risponde che parole come “traditore o vigliacco” non significano nulla per lui e che, anzi, sarebbe orgoglioso se lo chiamassero tale: la Seconda Guerra Mondiale è un conflitto che non ammette giustificazioni.

Il padre sostiene siano necessari più vigliacchi: «Se solo fossimo più numerosi… sai, a volte ci vuole più coraggio per decidere di non lottare, di non voler uccidere quando tutti intorno a te sono assetati di sangue. Questo è il vero coraggio nel mio vocabolario.».

In altre parole, il discorso pronunciato da Daikichi è un trattato di pacifismo: nel momento in cui una guerra non può e non deve esistere, allora decadono tutte quelle parole e concetti ad essa relativi (come l’essere un traditore della patria). Jurij M. Lotman è cristallino: il linguaggio è il modello dei modelli, tramite esso si struttura la cultura ed il modo di esperire, concepire ed interpretare il mondo. Se la guerra non esiste (tanto come parola, quanto come concetto), allora non si può essere vigliacchi o traditori nei confronti del proprio Paese.

Le parole di Daikichi e Nakazawa sono preziose, ma al tempo stesso sono fondamentali delle riflessioni: esiste un discrimine tra reale ed utopistico; tra ciò che “è” e ciò che si desidera.

In primis, è di vitale importanza non generalizzare trattando ogni conflitto come uguale al precedente o ad altri suoi contemporanei. Perché certo, seppur la guerra sia un atto nefando, esistono contesti nei quali la scelta di non combattere può non essere un atto virtuoso.

In secondo luogo, è necessario considerare la soluzione armata una disgrazia, ma è altrettanto vero non esistere mai un mondo colorato di solo “bianco e nero”; applicare gli stessi principi morali ed etici in modo aprioristico può condurre a pensieri goffi, semplicistici e non particolarmente attenti alle sfumature.

Se si è chiamati a rispondere con la forza da un governo fascista è giusto opporsi, ma è altrettanto giusto non combatterlo con la forza armata? Se il proprio Paese viene attaccato da una forza esterna, su basi pretestuose, è una scelta coraggiosa defilarsi?

Probabilmente è impossibile rispondere senza risultare ipocriti; dopotutto, finché una guerra non la si tocca con le proprie mani, sfugge quanto complesso sia come meccanismo. La fortuna è essere nati e cresciuti nell’Unione Europea, un ambiente nel quale da almeno ottant’anni si ha il lusso di non doversi realmente porre certe domande. E questo lusso è concesso perché qualcuno, anni fa, ha deciso di combattere e considerare alcune forme di governo non ammissibili. La Storia certamente non si fa con i “se” ed i “ma”, ciononostante è un esercizio utile immaginare quale mondo si avrebbe oggi se tutti i non-fascisti avessero scelto di non imbracciare un fucile.

“Gen di Hiroshima” non è una pellicola perfetta; tende ad essere un bignami estremo dell’opera originale tanto da assomigliare molto più ad un elenco puntato che non ad un organico racconto. Nonostante ciò, in Giappone il film rientra tra i materiali didattici di scuole elementari e medie ed è un utile strumento per far approcciare i bambini agli orrori che ogni conflitto armato porta con sé. La speranza, una volta cresciuti, è quella di avere adulti maggiormente inclini a non invadere i propri vicini di casa. L’idea è provare a rendere l’utopia un passo più vicina.