La exclusión en la Argentina: el caso de Ezequiel Curaba

Una vez, antes de ingresar al penal de José León Suarez (en Buenos Aires) para dictar un taller, pude ver como dos niños, casi adolescentes, quemaban en el medio de la calle, debajo de una autopista y dentro de un tarro de duraznos, un manojo de cables que habían sustraído quién sabe de dónde.

No estaban al costado de la calle, ni sobre la vereda. Estaban en el medio de la calle, haciendo fuego, con los dedos y la cara cubierta de hollín.

La imagen era impactante. Era extrema y además promiscua. No había quien pudiera contener a esos niños, ni el fuego encendido, ni la ropa deshilachada que tenían puesta.

Era verano. Hacía calor. Y no se veía a nadie alrededor. Lo único que podía percibirse era una constante sensación de abandono. De profunda soledad.

Esa escena en particular no la vio nadie. O la vimos muy pocas personas. La escena no es muy lejana a la que se puede encontrar en otros puntos del país, en donde los protagonistas, entre otras muchas cosas, intentan sobrevivir con lo que encuentran a su paso: cartón, latas de gaseosa, botellas de vidrio, retazos de metal y madera.

Sin ir más lejos, en Capital Federal están pagando en este momento (febrero de 2024) $ 6.500 el kilo de cobre, mientras que en Florencio Varela $ 15.000.

¿Cómo, en medio de la miseria, no se van a trepar a la muerte, los dolientes cuerpos que padecen la angustia de no tener pan cada día?

Con ese dato Ezequiel se la jugó e intentó manipular las líneas subterráneas de electricidad, con la conciencia de haber cavado pozos para el municipio de Rosario, y distinguir en qué lugares había, con mayor densidad lo que estaba buscando con urgencia: cobre.

El cuerpo quemado de Ezequiel se viralizó en cuestión de minutos. Aunque había que mirarlo varias veces para distinguir a qué nacionalidad pertenecía. La escena parecía emular la icónica imagen de la niña vietnamita escapando desnuda del ataque estadounidense con bombas de napalm.

La escena de Ezequiel es nítida, pero a la vez confusa. Nítida porque se entiende que es lo que está pasando: un joven completamente quemado, con la piel negra y rosada. Tambaleando. Agonizando. Confusa porque no se sabe quién es, podría ser cualquier otro, perteneciente a cualquier ciudad de Latinoamérica. Ezequiel representa un caso testigo de otros casos que terminan su vida envueltos en el plástico derretido de los postes sin luz.

“En la Villa 31, los pibes cortan los cables de alta tensión con un tramontina”, me confiesa un amigo que trabaja ahí.

Los extractores de cobre penden de un cable, hacen malabares en el aire, con el agravante de andar hambreados, mareados y torpes por no haber comido, por estar pasados de ilusiones e imposibilidades.

Juegan a la ruleta rusa o mejor dicho el capitalismo más mugroso juega con ellos a que son una bala, una cuerda sobre el cuello, una bomba que desactivar. El mercado acaparador los hace desfilar hacia el espanto, sin ningún tipo de resguardo, ni reparo.

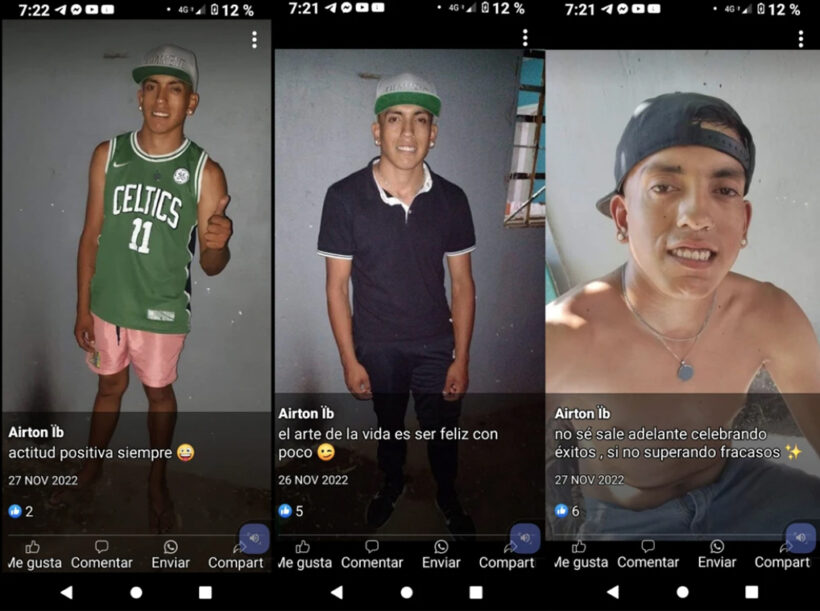

Ezequiel intentó estudiar, pero en la pandemia se quedó afuera del sistema educativo. Ezequiel intentó tener un techo digno para él y su hermano, pero hace unos meses, en plena avanzada de la ultraderecha en la Argentina, se quedó en la calle. Ezequiel intentó ganarse un mango en el subsuelo de los privilegios y encontró la muerte. Ezequiel recién empezaba la vida, o mejor dicho, a su corta edad ya cargaba en su espalda varios comienzos.

Ezequiel es de esa clase de pibes de barrio que pasa parte de la vida tropezando, generando excusas una y otra vez, para no resignarse, para no caer en el abismo, para no meterle un fierro en la garganta a nadie.

“Un día, para el día del niño, en cuarto grado, Ezequiel me pidió un toallón, porque ya estaba cansado de secarse la cara con la misma ropa sucia que se sacaba”, me cuenta, vía comunicación telefónica, Gaby, una de sus maestras de la primaria.

Ayer fue cartón y cobre, mañana quizás limpiar un patio, más adelante vender comida en la calle. No lo sabremos nunca, porque Ezequiel ya no está más. Sus órganos vitales dejaron de funcionar después de la descarga eléctrica que le dieron los cables que pensaba vender.

¿En qué cabeza cabe tanto ingenio infructuoso? ¿En qué corazón cabe tanta desesperación?

Como en el film “Las tortugas también vuelan” que retrata la vida de un grupo de niños en un campo de refugiados, víctimas de la guerra de Irak (2003), que sobreviven desarmando minas, Ezequiel retrató su osadía en vivo, entre los malabares, la destreza épica y la adrenalina de una muerte latente. El abismo más lacerante que puede construir una sociedad individualista entre la dignidad y la inmolación miserable del deseo humano.

¿Lo linchamos o lo ayudamos? ¿Para dónde disparará su respuesta una sociedad que está mucho más dispuesta a masticar alambre que a regalar un toallón para secar los rostros repletos de hollín que pululan en los suburbios oscuros de la nación?

¿En qué guerra están sumergidos los pibes que intentan desarmar, a mano limpia, los cables de alta tensión que iluminan las casas del resto de la sociedad?

¿Y si Ezequiel estaba intentando conectarse clandestinamente a la electricidad? ¿También se merecía el repudio de la sociedad, el linchamiento verbal, la lapidación física?

Finalmente, se trata de extraer la parte por el todo. Es el hombre de Villa Crespo haciendo estallar una puerta de vidrio de un millón de pesos para extraer sólo un pedazo de metal incrustado en la cerradura. Pero también es la pesca de arrastre que se ejecuta en la costa valdiviana de Chile, llevando hasta la flora del lugar, por unas cuantas especies de peces. Es el fracking del Alto Valle, succionando napas de agua, contaminando el suelo, matando animales, provocando la migración de la población para extraer hasta la última gota de energía de la tierra. Es el fracking offshore que impide que se desarrolle hasta la pesca de arrastre. Es la parte por el todo. Es Ezequiel extendiendo el brazo para ver si algo de la energía que alimenta a toda la ciudad de Buenos Aires lo empapa a él también, de una buena vez y para siempre, para salir de donde está, para no andar más caminando por la cornisa de la miseria. Es la construcción del “ciudadano consumista de bien”, que para sostener su outfits, deben ser explotadas laboralmente 100 personas diferentes en diez puntos distintos del mundo. Es la injusticia cotidiana de ver, entre delito y delito (contabilizando el abismo existente entre cada uno de ellos), como son sólo los individuos anónimos y alcanzables los que sienten, en el rostro y el cuerpo, el estallido social de los indignados.

Se trata de entender la metáfora que nos propone este tipo de sociedades en las que vivimos, neoliberales y neoextractivistas: para alcanzar el privilegio de algunos pocos debemos literalmente prendernos fuego, colocar en riesgo nuestra vida, sacrificar nuestra voluntad. Corrompernos. Rompernos en mil pedazos. Soportando, inclusive, como si se tratara de una “tortura merecida”, que el público que nos observa indignado, no nos ayude. ¡Todo lo contrario! Ver como nos tira más tierra, nafta. Piedras. Balas. Su repudio desproporcionado e intolerante.