Por Sol Pozzi-Escot

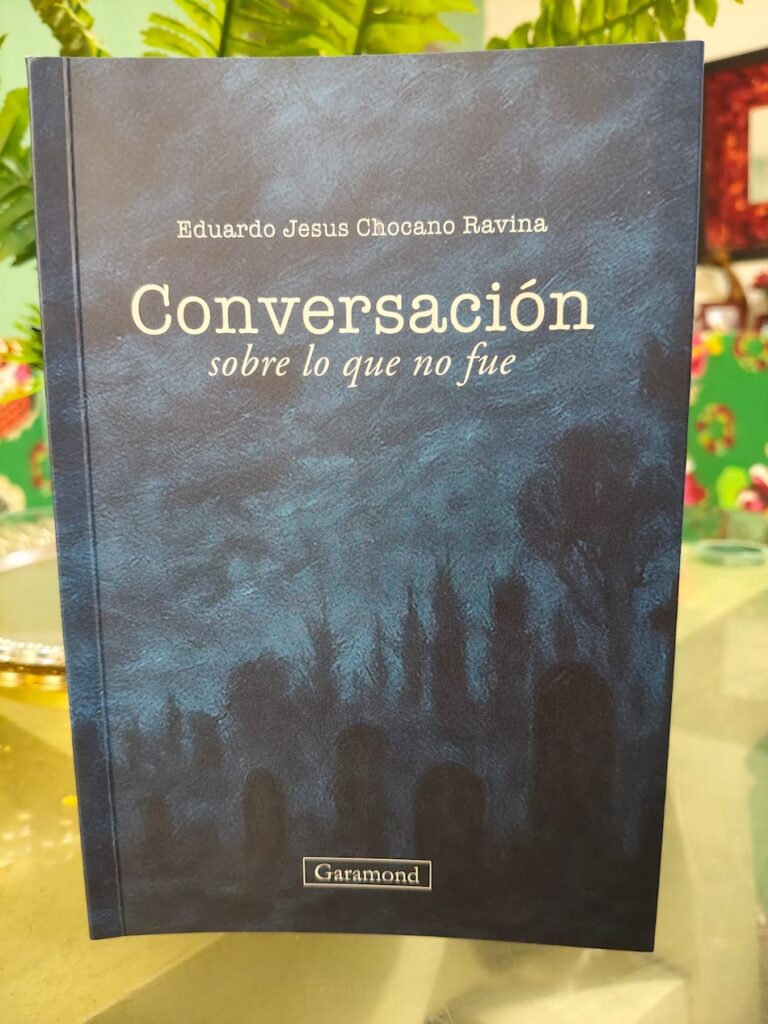

El joven poeta peruano presentó su tercer poemario, titulado “Conversación sobre lo que no fue”, un diálogo con lo más profundo de aquello que nos hace humanos: la inevitabilidad de la muerte y del amor.

En este libro la Muerte no aparece como metáfora lejana, sino como interlocutora. ¿Qué te llevó a convertirla en un “tú” con el que se conversa, y no solo en un tema poético?

Convertir a la Muerte en un “tú” fue una decisión casi inevitable. Mientras escribía, me di cuenta de que tratarla como un concepto abstracto la volvía distante. En cambio, cuando la Muerte adquiere un rostro y una voz, deja de ser una idea y se vuelve presencia. Conversar con ella es reconocer que nos acompaña de manera silenciosa a lo largo de la vida. El diálogo surge, entonces, como una forma de honestidad al hablar con aquello que nos confronta de manera directa y permanente a lo largo de nuestras vidas.

El poemario está organizado en cuatro etapas. ¿Qué marca el paso de una a otra?

Las cuatro etapas nacen de una comparación con una relación de pareja. Hay un primer momento de encuentro, cuando conoces al ser amado y ella aparece como fuente de sorpresa y fascinación. Luego, viene la etapa en la que se queda en tu vida y empieza a ocupar un espacio cotidiano. Después, ocurre la ruptura, se va de tu vida y deja un vacío que reordena todo, porque se trata de su ausencia. Y al final regresa para despedirse. Ese regreso funciona como cierre emocional y como punto de no retorno, porque confirma que lo vivido tuvo un peso definitivo y que la despedida, aunque duela, termina de darle forma a todo lo anterior.

En varios poemas se instala la idea de “obediencia” frente a la Muerte. ¿Cómo la entiendes?

La entiendo como una forma de lucidez frente al límite. La obediencia, en estos poemas, implica conciencia de aquello que no puede ser evitado. Es un gesto de reconocimiento al aceptar que hay una frontera que no se cruza y que, al asumirla, cambia la manera de estar en el mundo. Obedecer es mirar de frente lo inevitable y habitarlo sin autoengaños, con una atención más nítida sobre el tiempo, la fragilidad y lo que verdaderamente importa.

El libro sugiere una tensión entre verdad y engaño, entre promesa y ruptura. ¿Qué discusión filosófica está detrás de esa tensión?

La discusión filosófica que atraviesa esa tensión se asienta en la fragilidad del sentido y en el modo en que el ser humano se sostiene mediante relatos para habitar el tiempo. En esa perspectiva, verdad y engaño operan como dimensiones que coexisten en la experiencia.

Muchas veces creemos ciegamente en promesas para poder continuar, aun cuando esa creencia contenga un componente de ficción. La promesa cumple entonces una función estructurante, porque organiza el porvenir y permite continuidad a la vida.

La ruptura, en cambio, irrumpe para evidenciar lo provisional de ese orden. Desde allí, el libro se vincula con una reflexión más amplia sobre la finitud, mostrando que el sentido se mantiene en equilibrios precarios y que la muerte aparece como la instancia que despoja las narrativas de sus seguridades, obligándonos a replantear qué entendemos por verdad cuando el tiempo deja de ofrecer garantías.

Tu texto de introducción al poemario lo coloca en un horizonte filosófico. ¿Qué lecturas o tradiciones influyeron en su escritura, y cómo evitar que el enfoque filosófico “se coma” la emoción del poema?

En la escritura del poemario confluyen lecturas que me marcaron profundamente y que provienen tanto de la narrativa como de la poesía. Obras como Crimen y castigo de Fiódor Dostoievski, Lolita de Vladimir Nabokov, El conde de Montecristo de Alexandre Dumas, La ciudad y los perros y Travesuras de la niña mala de Mario Vargas Llosa, así como La tregua de Mario Benedetti, me enseñaron a explorar la interioridad humana desde el conflicto, la culpa, la obsesión, la espera y la fractura afectiva.

En el ámbito de la poesía, Recuerdos del primer amor de Giacomo Leopardi y, de manera más amplia, la obra poética de Marco Martos, Edgar Monrroue y José Santos Chocano influyeron en mi manera de concebir el verso como un espacio de memoria, intensidad y diálogo con lo ausente.

Después de terminar el libro, ¿cambió algo en tu manera de mirar la muerte?

Más que la idea que tengo de la muerte, cambió, totalmente, la forma en que me relaciono con ella. Dejó de ser una abstracción cómoda y pasó a sentirse como una presencia que acompaña y ordena el tiempo, incluso cuando uno pretende ignorarla. Después de terminar el libro, la miro con mayor conciencia de la finitud y de su peso en lo cotidiano, en lo que se pierde y en lo que persiste.

La encuentro en todos lados, en la calle al cruzar la pista, al salir de alguna taberna o conferencia a altas horas de la noche y estar en una avenida abandonada. La percibo en los hospitales y en los velorios, claro, pero también en escenas comunes: en una llamada que llega tarde, en una noticia mínima que recuerda que el mundo no se detiene por nadie, en la forma en que el cuerpo se cansa sin aviso, en un amigo que se despide y uno, por un instante, siente que ese adiós podría ser el último.

Después de escribir el libro, la muerte dejó de ser un concepto lejano y se volvió una presencia que acompaña y ordena el tiempo, una especie de recordatorio constante de que todo es más breve de lo que uno supone. La escritura no me dio respuestas definitivas, pero afinó la mirada y dejó una conversación abierta que continúa, incluso cuando el libro se cierra.