Por Pablo Meriguet

La historia no espera a los callados; los arrastra. La historia se guía por las huellas de los humanos que dan pasos largos y firmes. Sin la decisión convencida de la transformación no existe futuro deseable para las grandes mayorías, solo inercia insípida. Antonio Gramsci, el revolucionario italiano encarcelado escribió hace casi un siglo el texto “Odio a los indiferentes”, en donde el autor sardo hacía diana sobre las visiones fatalistas de la sociedad, es decir, sobre las actitudes históricamente pasivas:

“La indiferencia es el peso muerto de la historia. La indiferencia opera potentemente en la historia. Opera pasivamente, pero opera. Es la fatalidad; aquello con que no se puede contar. Tuerce programas, y arruina los planes mejor concebidos. Es la materia bruta desbaratadora de la inteligencia” (Gramsci, 11 de febrero de 1917).

Es verdad, hay un poco de voluntarismo “malhablado” en este joven Gramsci, a saber, hay un poco de exceso de optimismo en las propias fuerzas. Pero, resulta que ese voluntarismo es la única guarida de los que quieren transformar las cosas, es decir, de los humanos de pasos largos y firmes. Víctor Jara llamó a esa guarida “la estrella de la esperanza” que, indestructiblemente, “continuará siendo nuestra”.

Lo sé, lo sé: tanto optimismo termina por ser muy cursi cuando el presente resulta tan frío, tan distante, tan fugaz, tan inalcanzable y absoluto al mismo tiempo. Pero debemos preguntarnos, ¿por qué el presente es tan fugaz y absoluto? ¿Por qué el pasado parece ser mitología y el futuro una “guarida de ladrones”? ¿Por qué sentimos que no podemos hacer nada para cambiar el estado de las cosas si es que hay ejemplos en la historia que muestran que la transformación es posible? ¿Seguiremos dando respuestas lastimeras como “las cosas han cambiado; ya nada se puede hacer”? La razón de este pesimismo fatalista no puede ser más sencilla y complicada: no nos atrevemos a ser dueños del todo y, para ser dueños del todo, hay que crearlo. Crear el todo significa elaborar, mediante la práctica política, una concepción del mundo que permita aprehender el mundo de forma coherente y unitaria, aprehensible e integral. Este ejercicio de “creación del todo” no es imaginar realidades fantasiosas y moralmente “ideales” (como hace la izquierda indefinida), sino que es el acto que, al buscar transformar la realidad material, ratifica a un grupo social como un grupo histórico, como un sujeto histórico. Hoy en día escasean los grupos históricos que quieran ratificarse como tales: no son ni los círculos de lectura, ni los grupúsculos intelectualistas de discusión del café, ni los que se reúnen para reivindicar los chismes contingentes que creen que son de interés general y que en realidad a casi nadie le interesa…Hoy se quiere ser parcela dorada, felicidad marginal, minigrupo de autovalidación en la victimización contingente. La mayoría de la supuesta izquierda asiste como las moscas al cadáver, como los finales a las circunstancias, como el silencio a la nada. No quieren ser sujeto histórico. Se contentan con ser pie de página. Esto sucede porque, ineludiblemente, el ser humano solo, aislado, alienado, o en grupos chiquitos no cambia nada importante que necesite ser cambiado para el beneficio de las grandes mayorías. Quedan los cambios mañosos de actitud con base en las revelaciones pseudo espirituales, las esperanzas fútiles de la clase media de ser mejores personas combinando la religiosidad occidental y la oriental con el programa de la autosuperación neoliberal, el ruego autocomplaciente de los que viven quejándose de sí mismos, por sí mismos y para sí mismos (por los siglos de los siglos):

Ya vendrá la parafernalia pseudo jipi, la palabra fácil de la copla posmoderna, la ira mansa de los comentarios en redes sociales a quejarse de la incomprensión, de la falta de sensibilidad…no importa. Esta verdad es dolorosa porque le atina la espalda a algo que ya sabíamos hace siglos: somos animales de manada cuyo mayor castigo es ser desterrados al monte, a la selva, a la isla, al mar, al desierto, a estar solos con nosotros mismos. Lo saben todos: esa soledad da miedo porque en el fondo nadie está solo (excepto el comatoso o el que ha perdido todo rastro de memoria) porque aunque nos sintamos solos, sabemos que alguna vez estuvimos acompañados, y esa experiencia no abandona jamás al humano. Sabemos de la palabra “soledad” porque grandes colectivos humanos le dieron forma y contenido a la palabra. Porque somos herederos de la creación de todo y herederos también de la destrucción de los antepasados. Porque tenía razón el maestro Aristóteles: seguimos siendo “animales políticos”, animales sociales, hormiguitas en sus laberintos, abejas en colmenas, olas incesantes controladas por la gravedad de los sistemas solares. Es verdad que también el individuo le da sentido a las cosas que pasan a su alrededor, pero nadie parte de sí mismo, sino de los demás. Le debe al resto lo que es ahora, lo que será y lo que harán de él. No hay árbol vivo que exista sin tierra, ni leña que se desperdicie.

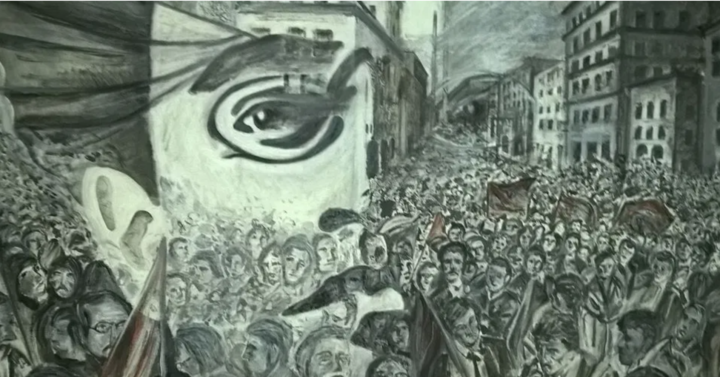

No parece demasiado extraño concluir que esta sensación de fracaso no se va a solucionar a menos que se transforme la sociedad entera, ¿no? “Pero, ¡qué cojudo este señor! Cree que ha descubierto el agua tibia”. Es verdad, no he descubierto nada. Solo es bueno lanzar esa agua tibia de vez en cuando sobre los tibios rostros, las tibias ideas, las tibias vidas, los tibios sueños. Porque tibia es la expectativa de vida de los tibios. Porque tibio es el individualismo fatalista de los cobardes. Porque solo los verdaderamente valientes se atreven a arriesgarlo todo junto a los demás allá afuera, en el mundo que, como decía De Rokha, es una hembra en celo que está pariendo. Porque sin los demás no hay sentido en provocar nada relevante para la humanidad. Porque en la historia no quedan ustedes y sus sueños mediocres de casonas grandes, palacios presidenciales y despachos universitarios bien iluminados, todos ellos enmarcados en figuritas barrocas doradas. En la historia, en el devenir del ser social, en las cicatrices de los cerebros y en las espaldas rayadas de los profetas quedan los pueblos, los grandes colectivos humanos, las magníficas chusmas que son alejadas de su capacidad verdadera, de su personalidad enorme, de sus grandiosas equivocaciones. Esto no es un canto a la benevolencia del pueblo (contingente por la historia, como es toda moral) sino a su poder transformador. Durante mucho tiempo se han encargado los señores y las señoras de las casonas de destruir las instituciones sociales de “los otros”, de quitarles la personalidad, es decir, de quitarles su historia, su música, su literatura, sus deportes, sus comidas, sus partidos políticos, sus ideas, sus fracasos, sus victorias; o, por lo menos, en reducirlas a estampilla, a anécdota, a tufo de anticuario, a folklore malqueido.

Pero hay algo que enseña la historia también: perpetuamente estas expresiones populares tienen que ser ocultadas, destruidas, colonizadas ¿Saben por qué el trabajo no termina? Porque emergen constantemente, vuelven a salir a la superficie como los zombies de esas películas que les encanta ver a los tibios los domingos por las tardes. Vuelven, no mueren para siempre, luchan por tomar forma. Y este revivir será eterno, o por lo menos mientras haya humanos en este tipo de sociedad, porque ¡oh sorpresa! pueden intentar eliminar las culturas específicas de los pueblos, pero nunca la gran cultura de los pobres que cambia con el tiempo: y esa es la cultura popular, la cultura de los pobres que se reinventa una y otra vez. Por lo menos no lograrán eliminar esa cultura mientras haya pobres. Y saben que necesitan de los pobres para ser tibios.

Por eso hacen creer a los trabajadores del campo y la ciudad que están solos, o que los tibios tienen las respuestas a las preguntas que jamás se han hecho. Pero los tibios también saben que aún no logran adiestrarlos completamente, que cada cierto tiempo las magníficas chusmas espabilan y toman conciencia, orgullo y también retoman ese tan mal y poco “intelectual” optimismo histórico que les quita el sueño a algunos. Pero se entiende los tibios tengan que cuidar la tibieza, la indiferencia, las casonas, los despachos, las trastiendas. Ahí no cabe mayor o menor grado ético.

Pero, bien harían los tibios en recordar no pintar en sus cabezas a los otros como bárbaras bestias cuando estos decidan jugar el juego, plantarles competencia, tener personalidad, ser activos miembros del desarrollo histórico del mundo…porque tienen derecho de haberlo hecho, hacerlo y esperar lograrlo. Como decía Gramsci:

“Soy partidista, estoy vivo, siento ya en la conciencia de los de mi parte el pulso de la actividad de la ciudad futura que los de mi parte están construyendo. Y en ella, la cadena social no gravita sobre unos pocos; nada de cuanto en ella sucede es por acaso, ni producto de la fatalidad, sino obra inteligente de los ciudadanos. Nadie en ella está mirando desde la ventana el sacrificio y la sangría de los pocos. Vivo, soy partidista. Por eso odio a quien no toma partido, odio a los indiferentes” (11 de febrero de 1917).

No existe peor suerte que la pasividad de la vida, ni peor vida que la que espera quieta a la muerte.