Toda sociedad tiene límites, tiene códigos, tiene libertades y tabúes, tiene un sentido común en constante movimiento, basado en una cultura o en la síntesis de varias culturas. Nos puede gustar, disgustar, molestar o tranquilizar esa construcción colectiva. Pero el asunto se complica cuando lo colectivo nos aterroriza.

No quiero ahondar en el rol de los medios de comunicación, la circulación de información en las redes sociales y la compleja velocidad en la que se suceden las cosas en esta época, escribí un artículo que se llama Terrorismo emocional, donde abordo una buena parte de este fenómeno.

Lo cierto es que no fue debidamente desarrollada la inducción a los comportamientos violentos que pueden generar esos mismos medios e incluso la volatilidad emocional con la que nos conducimos en nuestra vida cotidiana y nos vuelve permeables a esos despropósitos.

La violencia tiene sujeciones adquiridas por la educación, por la imitación de las conductas de los seres más cercanos, también influyen las ideologías imperantes en nuestra formación, el ambiente psicosocial y las morales que adoctrinan al conjunto de una comunidad o de una sociedad completa.

Muchas veces se establecen parámetros para evaluar la evolución de una sociedad frente a otra, a través de su grado civilizatorio, casi siempre regido por la capacidad de disminución del daño en el castigo.

Es así que nos parece brutal que en Bangladesh les tiren ácido en la cara a las mujeres infieles, en Arabia Saudí le corten las manos a los ladrones, en Afganistán se peguen latigazos en las plazas públicas o se condene a cadena perpetua a los homosexuales en algunos países africanos.

¿Cuál es el grado de barbarie dispuesto a tolerar por cada sociedad?

¿El castigo físico en los colegios británicos, el permiso de caza de aborígenes en Australia, la esterilización de gitanos en Suecia, la inyección letal y la silla eléctrica estadounidense, la violencia implacable contra las mujeres en todo el planeta, incluyendo la obligatoriedad de dar a luz a seres engendrados de una violación?

¿Cuál es el límite propio? Hasta dónde estoy dispuesto a llegar para defender lo que es… ¿mío? ¿Nuestro?

Me parece que un linchamiento público por un delito de hurto pone el listón demasiado alto. ¿Qué le queda entonces al que cruza un semáforo en rojo, poniendo en riesgo la vida de muchas personas? ¿O al conductor temerario o alcoholizado? ¿Qué hacer con los responsables de bullying o de acoso sexual? ¿Qué pena merecería un estafador, el que se queda con un vuelto que no es suyo, el que comete falso testimonio? ¿Qué castigo merecería un golpeador, un traficante, un proxeneta? ¿Cuántas veces habría que linchar al que paga por acostarse con una esclava sexual?

Jesús frenó a una horda lapidadora haciéndolos reflexionar sobre los propios pecados, las propias faltas, sobre la altura moral para juzgar al otro, ni hablar para sentenciarlo. El Código de Hammurabi, piedra filosofal de la cultura occidental planteaba el ojo por ojo, que luego adoptaron, de distintos modos, las religiones judeocristianas. Este concepto arcaico fijaba los castigos que merecían los que atentaban contra otras personas o contra el bien común.

Evidentemente, los consensos en estas cuestiones son evolutivos. Hace poco más de un siglo era legal comprar y vender seres humanos, como si fueran caballos, castigarlos físicamente y exigirles sacrificios inhumanos. En el siglo pasado se cometieron actos execrables subordinando unas culturas a otras, unas clases sociales a otras.

Calificar las capacidades, derechos y posibilidades no puede hacerse en la plaza pública, basándose en mayorías momentáneas. La amputación de la empatía ejercida por estos adoctrinamientos es un arma letal, que no permite razonar con el otro. Es tan enorme el miedo a la otredad. La construcción de los monstruos que me acechan bloquea el discernimiento y provoca la abominación de negar al otro, de cosificarlo, deshumanizarlo y desentenderse del dolor ajeno.

Que la conducción política de un país responda a este momento oscuro con una acción de inclusión y de facilitar las vías de rehabilitación para las personas que por una situación de dependencia puedan convertirse en un peligro para su integridad física y la del resto de conciudadanos, me parece un gesto de grandísima altura moral. Valoro que no se pierda de vista la regresión que significan estos comportamientos desaforados y se esclarezca sobre lo inconducente de seguir actuando de forma violenta.

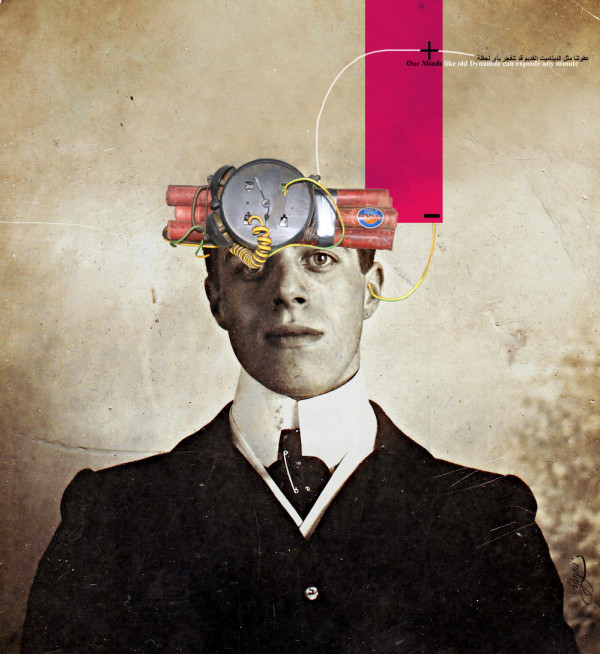

Ahora queda ver cómo se traslada esto a la discusión con los vecinos, con la familia, la gente cercana. No se puede dejar que el monstruo grande que pisa fuerte se instale entre nosotros y no nos deje ver de qué lado de la mecha nos encontramos.