Durante años nos dijeron que la guerra comercial entre Estados Unidos y China sería el conflicto del siglo. Tarifas, represalias, bloqueos tecnológicos, cadenas de suministro interrumpidas, discursos apocalípticos sobre la independencia económica de Occidente. Y sin embargo todo terminó con lo que termina casi todo en la historia del poder: un apretón de manos, una promesa de cooperación… y una foto.

Donald Trump, que durante su primer mandato construyó su figura política en base al enfrentamiento con China, ha firmado en su nuevo ciclo un acuerdo que representa exactamente lo contrario de lo que predicaba: apertura, flujo de bienes, reconocimiento de interdependencias y una invitación a ampliar el comercio. Ni aranceles punitivos, ni bloqueos de semiconductores, ni amenazas a TikTok. El magnate que se enfrentaba al dragón ahora cena con él. Porque en política todo es flexible. Todo es negociable. Incluso las guerras.

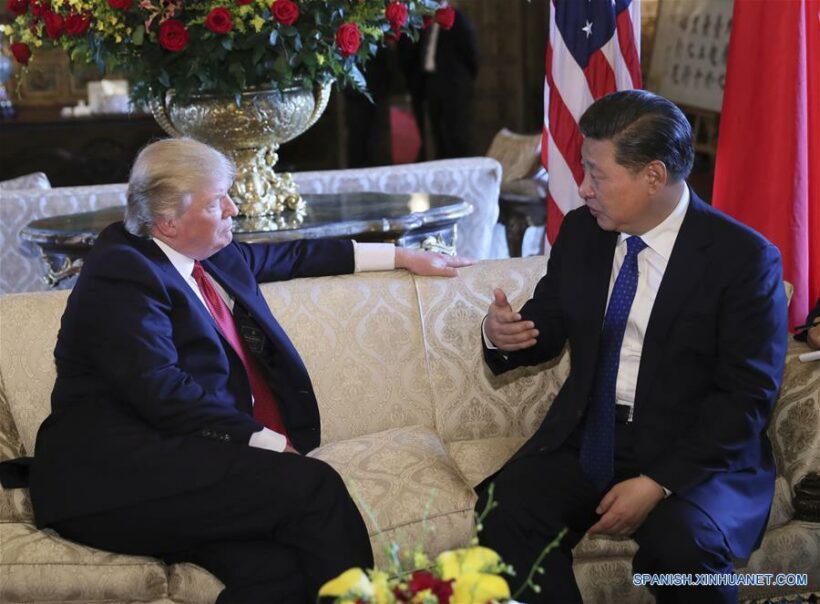

La escena fue tan teatral como eficiente. En un resort privado de Florida con cámaras estratégicamente ubicadas, Trump apareció junto a una delegación de alto nivel del Partido Comunista Chino. No había asesores de seguridad nacional en primer plano ni discursos sobre derechos humanos, ni menciones a Hong Kong, a Taiwán ni a los campos de reeducación en Xinjiang. Había solo una palabra en el aire: negocio. Estados Unidos y China acordaron reiniciar sus relaciones económicas bajo una fórmula simple: ambos ganan dinero, ambos cierran la boca.

El acuerdo incluye reapertura de inversiones chinas en tecnología estadounidense, flexibilización de controles para empresas norteamericanas en suelo chino, cooperación energética, y hasta un compromiso para evitar nuevas tensiones en el Mar de China Meridional. Es decir, todo lo que hace tres años era inaceptable para la diplomacia estadounidense, ahora es motivo de celebración. Pero Trump lo vende como si fuera una victoria personal. Dice que China se rindió, que accedió a todas sus condiciones, que reconoció la superioridad americana. Y nadie en su entorno lo contradice porque la verdad no importa, solo importa el relato.

Xi Jinping por su parte ha sido igual de pragmático. Sabe que el gigante asiático necesita tiempo, estabilidad y mercados. Y también sabe que el segundo mandato de Trump puede ser una oportunidad, con Europa fracturada, con Rusia en guerra prolongada, con Irán envuelto en tensiones y la ONU en coma, una alianza flexible con EE.UU. (basada en economía, no en ideología) es la mejor vía para mantener el ascenso chino sin mayores distracciones. Xi no necesita derrotar a Trump, solo necesita que Trump no lo moleste.

El mundo asiste así a un fenómeno curioso: la rivalidad más anunciada del siglo XXI se congela justo cuando parecía irreversible. Las fábricas reanudan sus pedidos. Las empresas tecnológicas suspenden sus planes de relocalización. Wall Street celebra. Shanghái sonríe. Y la política internacional confirma una vez más que la economía es el lenguaje más sincero del poder. Mientras las teorías geopolíticas hablaban de conflicto inevitable, los mercados hablaban de rentabilidad. Y adivinen quién ganó.

Pero esto no es solo una tregua comercial. Es una redefinición del orden global. Trump, que en su primer mandato agitó la bandera del aislacionismo, regresa con una idea mucho más cruda: el mundo no necesita enemigos, necesita contratos. Si China puede ser cliente, proveedor, socio logístico y rival estratégico al mismo tiempo, entonces bienvenidos al capitalismo sin moral. El nuevo mapa global no se dibuja con principios sino con márgenes de ganancia.

Algunos sectores conservadores en Washington han estallado de furia. Acusan a Trump de ceder, de claudicar, de legitimar al Partido Comunista. Pero Trump los ignora. A su base electoral no le importan los detalles diplomáticos, les importa que el Dow Jones suba, que la gasolina baje y que las fábricas en Ohio vuelvan a funcionar. Si para eso hay que abrazarse con Pekín, no hay problema. Para Trump, la coherencia es un lujo innecesario.

Y mientras tanto Europa observa en silencio. La Unión Europea que apostó por una “autonomía estratégica” y endureció su política comercial con China, ahora queda fuera del eje central de negociación. Alemania, dependiente de exportaciones a China, queda descolocada. Francia se repliega. España simplemente asiente. Y América Latina, como siempre, mira desde la galería: sin voz, sin voto y con tratados de libre comercio colgados en las paredes.

El mensaje es brutal. Estados Unidos y China pueden arreglar sus diferencias sin intermediarios. No necesitan a la ONU, ni al G7, ni al Banco Mundial. Solo necesitan dos líderes dispuestos a cambiar el libreto si el precio es correcto. La narrativa de la “nueva guerra fría” queda hecha trizas. Porque esta no es una guerra fría. Es una competencia flexible. Un ping-pong entre imperios que se insultan de día y se reparten el planeta de noche.

En Pekín no celebran públicamente. En Washington tampoco. Pero las bolsas sí. Las cámaras también. Y en las redes sociales ya circula la imagen del apretón de manos: Trump, con su sonrisa de manual y un funcionario chino con cara de póker, sellando lo que quizás será la alianza económica más incómoda del siglo. Incómoda para todos… menos para ellos.

Y si mañana las tensiones vuelven, si hay otro incidente aéreo, si se bloquea otra aplicación o si Taiwán vuelve al centro de la escena, nadie se acordará del apretón. Porque en esta era cada capítulo se borra con el siguiente. Lo único que sobrevive es la imagen. Y esta imagen (la del capital sellando una tregua con el autoritarismo) vale más que mil discursos.

Trump no firmó la paz. Firmó un negocio. Y en el mundo de hoy eso es aún más poderoso. Porque la guerra puede esperar.

Las ganancias, no.