No todas las huellas se borran con el tiempo. Algunas se clavan más hondo. Las marcas del gas lacrimógeno y de todos los otros gases con los que nos asfixiaron, del frío metal en las muñecas inflamadas, del insulto y la amenaza cobarde en la boca del torturador y de la ceguera del país que lo permitió. A cuatro años de la publicación donde hablé del Matapacos, del símbolo, de la calle como escuela de dignidad, escribo desde el exilio. No porque quise. No porque me cansé. Sino porque mi país me dejó sin alternativa: no pudo —o no quiso— garantizar que siguiera viva.

Hoy habito un país desarrollado que estudió mi caso con detalle y concluyó lo que yo ya sabía: que en Chile no existen garantías reales para quienes ejercemos el periodismo de manera libre, ética y desde el pueblo. Me otorgaron protección internacional. Reconocieron que fui perseguida, hostigada, secuestrada y torturada por agentes del Estado chileno —en concreto, Carabineros de Chile— en plena democracia. Mi testimonio fue tomado en serio y fue protegido desde el primer día. Allá en Chile, en cambio, fue enterrado bajo toneladas de indiferencia, encubrimiento y complicidad política.

Y sin embargo, aquí estoy. Viva. Y escribiendo.

Recuerdo aquel texto como si fuera hoy. Hablaba del simbólico como campo de batalla. De cómo ciertos símbolos nacen del pueblo y por eso duelen al poder. De cómo otros se nos imponen desde arriba para manipular, para dividirnos, para convertirnos en enemigos los unos de los otros. Hablaba de la bandera Mapuche como estandarte de la dignidad insurrecta, y del Negro Matapacos como metáfora viva del quiltraje rebelde que no obedece más que a su propia ética callejera y feroz.

Y todo eso sigue siendo verdad. Más aún desde la distancia.

Hace exactamente cuatro años, el 23 de julio de 2021, publiqué un texto desde la clandestinidad en Chile. No estaba escribiendo desde una oficina ni desde un café. Estaba escondida. Perseguida. Ya había sido secuestrada por Carabineros de Chile en dependencias estatales. Ya había sobrevivido a tortura. Y poco después de eso, enviarían a dos sicarios a matarme. Me salvé por una coincidencia brutal: Pressenza, mi agencia internacional de prensa, recibió una amenaza con cuenta regresiva. Tenían 24 horas para hacerme desaparecer. Al poco tiempo de eso, esta publicación fue escrita contra el tiempo y contra el miedo. Y sin embargo, fue visceral, clara, mía.

Hoy, 23 de julio de 2025, la memoria de las redes sociales me la devolvió a la cara. Y decidí transformarla en lo que verdaderamente es: un testimonio. Un ensayo desde la entraña. Una pieza de memoria viva. Porque no escribí aquello para que fuera efímero, ni para que quedara flotando en una nube. Lo escribí como quien arroja un bastón a la corriente sabiendo que más adelante lo recogerá. Ese momento es ahora.

Ese texto hablaba del poder del simbólico. De cómo hay símbolos que nacen del pueblo y por eso convocan, y otros que se nos imponen para desmovilizarnos. Hablaba del Matapacos (perro callejero real que acompañó marchas estudiantiles y fue convertido en símbolo del movimiento social chileno) como cuerpo callejero, como animal totémico del estallido. Decía: «Matapaco no ‘está en’. Matapacos ES.» Y esa frase, que salió de mi reflexión, la vi pintada meses después en murales. También hablaba de la bandera Mapuche como estandarte que no pide permiso para flamear. De las viejas de la pobla (jerga chilena para referirse a barrios populares o poblaciones periféricas y a nuestras madres) compartiendo cebolla en la olla común, y de los cabros de la Primera Línea gritándome: «Si no hay pan pal pobre, que tampoco haya pan pal rico.»

No fue una publicación cualquiera. Fue una declaración, y hoy sigue siéndolo.

Desde aquí, desde el exilio, sigo siendo la misma: periodista, testigo, militante de la memoria. No me fui: me sacaron. No me quebré: sobreviví.

Sí, mi pluma, mi cámara y mi bocota hicieron que me torturaran y a las semanas de eso intentaron asesinarme. De verdad que me salvó la vida una jugada del destino y la acción urgente de mis colegas. Estuve meses en la clandestinidad. Me movía de casa en casa. Vivía sin nombre y sin el gps en el teléfono. Hasta que el CODEPU (Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo), la abogada Mariela Santana y sus benditos contactos, colaboraron en mi salida del país.

Y no fue solo por escribir. Fue porque no me callé, nótese este punto. Porque entregué material y testimonios a la justicia sobre casos de crímenes que debieran ser considerados de lesa humanidad. Porque documenté violaciones de derechos humanos, incluido el asesinato del Lambi (Mauricio Fredes).

Porque nombré lo que otros encubrían. Porque señalé estructuras, no solo síntomas.

Cuando llegué a Canadá, con carpetas, archivos y el cuerpo entero como prueba, me enfrenté a una audiencia de asilo. En la mitad del proceso, la jueza de Quebec me dijo en francés: «Merci d’avoir choisi ce pays», que significa «gracias por haber escogido este país». Me otorgaron el asilo de inmediato. Porque cada palabra era verdadera. Y estaba documentada. Porque no resiste análisis.

Y desde aquí, con el dolor de las consecuencias de mis actos en el cuerpo adolorido y dañado para siempre por la tortura, y una psiquis que aún me lanza a recaídas de pánico y depresión, releo el texto de 2021 con otros ojos. No para negarlo, sino para ampliarlo. Me río con ternura de algunas frases. Me critico con cariño en otras. Pero lo central permanece: la necesidad de escribir desde el pueblo y no sobre él. De hablar desde la herida misma, no desde el análisis estéril. De hacer memoria sin permiso.

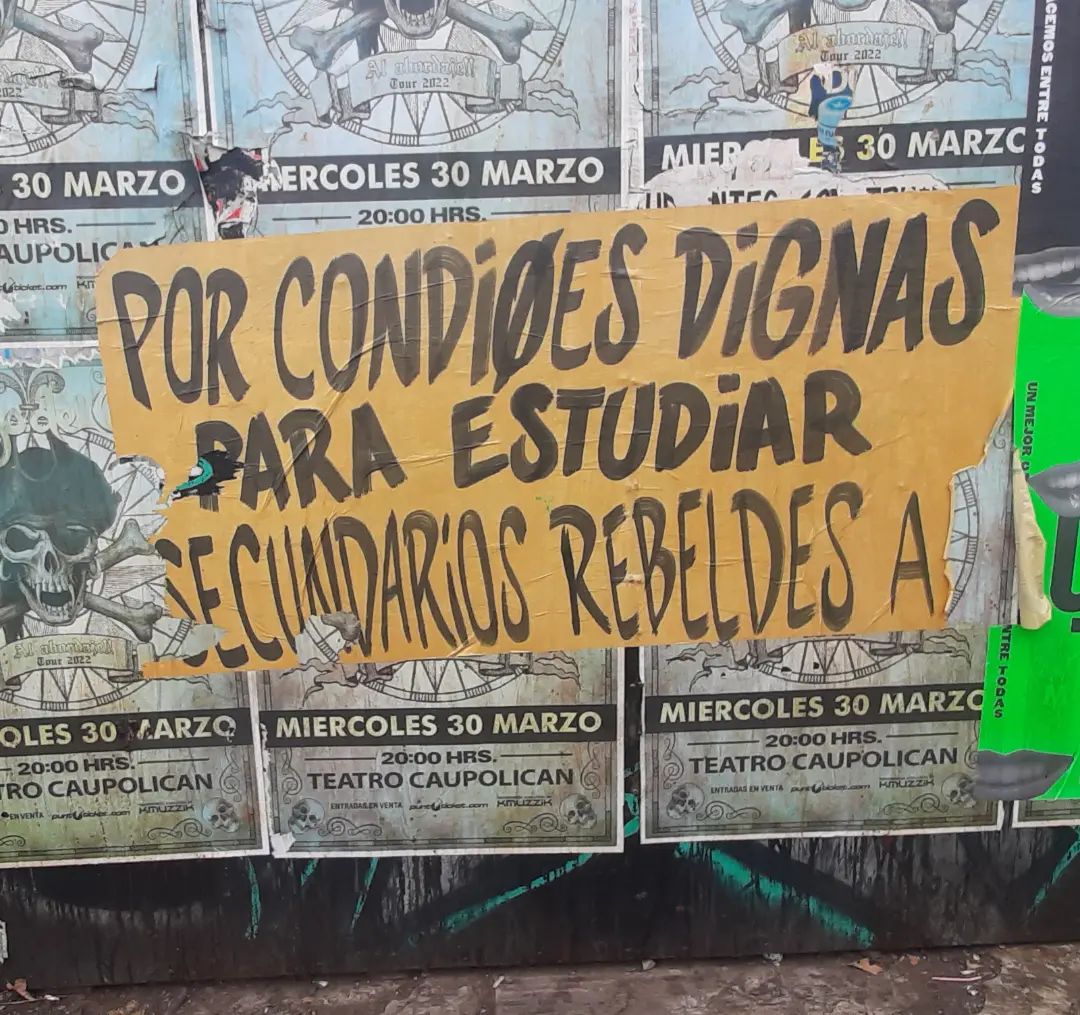

El simbólico no es adorno ni decoración discursiva. Es un campo de batalla. Cuando nace desde abajo, es irreverente, impuro, poderoso. Cuando se impone desde arriba, es herramienta de control. Esa tensión la vivimos en cada marcha, en cada lienzo, en cada intento institucional de apropiarse del estallido, y luego en el devenir de los acontecimientos que ya todos conocemos.

Piensa, el Matapacos, el perro Matapacos, el Negro Matapacos, era un perrito callejero cuidado por todos pero que no era de nadie porque era parte de Los Nadie. Fue un perro real amado por el pueblo que jamás lo olvidó. No fue inventado por nadie con poder. Fue un símbolo validado por la calle. Y esa validación popular es intransferible. Lo mismo la bandera Mapuche. Por eso resistimos las banderas partidistas. Porque muchas veces, aunque juren representarnos, nos silencian.

Y así y todo, pese al escenario paradójico del presente, con el fascismo funcionando a cara descubierta y situado en el felpudo del control del Estado, cuatro años después, esa pugna sigue viva. Pero ahora la reconozco más nítida. Y más peligrosa.

Lo que intuía entonces, hoy lo digo con certeza. Y sigo publicando en Pressenza en redes sociales, y sigo optimista: entiendo que todo es parte del proceso. Fue y es una revolución, de las en serio, de las grandes. No son simples recuerdos que me regresa el Facebook cuatro años después.

Tan en serio es esto (me digo y reflexiono y aún me asombro), que me querían muerta. No simbólicamente. Literalmente. Por lo que escribía. Por lo que documentaba. Por los testimonios que entregaba. Por los nombres que decía. Por las pruebas que cargaba. Y el exilio no ha sido más que la última salida para seguir viva. Y aun así, no me detuve mucho tiempo tampoco. Seguí escribiendo. Y hoy escribo más fuerte.

Hoy admito que en ese texto idealicé al pueblo. Lo escribí como si fuera una unidad compacta, lúcida, épica. Hoy sé que no es tan simple. Que hay fracturas. Que también hay racismo, clasismo, egoísmo entre los de abajo y los del medio y entre los de más allá y más acá. Pero también sé que lo mejor de nosotros sigue estando ahí, en los gestos concretos, en la olla común, en la Primera Línea de muchachos y muchachas de todas las edades que arriesgaron sus vidas e integridad por hacer el soporte contra la censura, la brutalidad policial, la represión. Está también en la tía que pelaba papas en la parroquia, en las compañeras que preparaban nuestras lentejas combativas.

No me arrepiento de haberlo dicho así. Pero ahora lo completo. Le sumo capas. Le agrego contradicciones. Porque esa es la verdad completa. Repasar es de lúcidos y por eso he vuelto a leer y a considerar, desde el exilio, mi propio texto de 2021. No por nostalgia, sino por necesidad de comprensión.

Mon Laferte visual 2023

Escribí: «Matapaco no ‘está en’. Matapacos ES.» Y hoy, a la distancia, me doy cuenta de que esa frase no era una metáfora: era una definición semántica de lo real. El perro Matapacos fue un ser concreto, amado, callejero, simbólico sin pretenderlo. Era parte de «Los Nadie», cuidado por todos pero propiedad de nadie. Por eso ES: porque su significado lo sostiene el pueblo, no el poder.

También decía: «Ni órdenes de partido, ni partidos, ni viejos himnos de luchas del siglo XX que no hayan sido validadas por el pueblo mismo en las calles.» Y lo sostengo. Porque lo vimos: bastaba que alguien intentara insertar una bandera que no hubiera sido abrazada colectivamente, para que la calle la rechazara sin vacilar. Lo simbólico no se decreta. Se legitima. Y esa legitimación solo la otorga la vivencia compartida.

Todo lo que ese texto decía —a veces con rabia, otras con ternura— era performativo. Lo que se nombraba existía porque se vivía. Y lo que no se vivía, se caía, por mucho que se gritara desde arriba.

El lenguaje popular, el gesto colectivo, la memoria encarnada: todo eso dio forma a símbolos que sobrevivieron a la cooptación, al marketing, a los procesos institucionales frustrados. Porque no eran consigna. Eran experiencia.

Y pensé: ¿qué hicimos nosotros con nuestro estallido? ¿Qué hicimos con la Constituyente? ¿Con nuestras banderas? ¿Con nuestras promesas? ¿En qué momento fue que los dejamos reemplazar lo vivo con estructuras vacías y ponerle logo a lo que ya tenía rostro?

Responder duele, pero queridos, déjenme decirles que es la realidad la que define el sentido de los signos. El simbólico que se impone sin realidad que lo respalde, fracasa. Siempre fracasa. El que nace desde una experiencia real, se mantiene. Por eso el Matapacos y la bandera Mapuche sobrevivieron al proceso constituyente, a las traiciones, a las imposiciones. Porque eran y son verdad vivida.

Lo que me importaba entonces, y me importa ahora, es una sola cosa: que lo que se dice, se haga. Que lo que se promete, se sostenga. Que lo que se representa, se respete. Que el lenguaje no sea trampa, ni consigna hueca, ni marketing. Porque cuando la palabra pierde su vínculo con la realidad, deja de ser política y se convierte en manipulación. Y eso fue lo que ocurrió en Chile: dijeron pueblo, pero gobernaron mercado; dijeron dignidad, pero ejecutaron traición.

Hoy tengo más certezas, porque cuando uno está afuera —no de turista, sino con estatus de refugio, es decir, reconocido como víctima de persecución política—, todo se ve con una nitidez dolorosa. Las imágenes del estallido, las barricadas, la Primera Línea, las banderas, el kultrún, las ollas comunes, las consignas que reventaban los muros… Todo eso regresa como un río subterráneo. Pero también regresa la traición de los partidos, la cooptación del proceso constituyente, la manipulación de los medios, el abandono institucional, el derrumbe de la esperanza que nació del barro y fue devorada por los trajes de siempre.

No, no fue el pueblo el que falló. Fallaron quienes quisieron montar su propio símbolo sobre el que ya había sido parido por la calle. Fallaron quienes buscaron reemplazar al Matapacos por logos, comandos, frentes, fundaciones y estructuras vacías. Fallaron quienes creyeron que podían traducir la fuerza del kultrún a lenguaje PowerPoint.

Yo fui testigo. Yo lo escribí. Yo lo denuncié. Y por eso me desaparecieron durante horas, me golpearon, me humillaron, me intentaron quebrar. No pudieron.

Hoy, esa mujer quebrada se recompone en un país que no es el suyo, con las cicatrices a la vista y la voz intacta. Una mujer que no deja de escribir, porque escribir también es resistir. Porque el símbolo vive en cada memoria que no se rinde, en cada calle que aún recuerda, en cada esquina donde un quiltro nos mira con ojos de pueblo.

Esta es mi forma de seguir viva. Esta es mi bandera ahora.

Y si alguien pregunta por qué estoy aquí y no allá, contesto con la verdad: porque Chile aún no puede garantizar que una periodista que dice la verdad viva para seguir haciéndolo. Porque ese país que se llenó la boca con palabras como «libertad de expresión», «nuevo pacto social», «democracia», no fue capaz de proteger a sus hijas más desobedientes. Y porque a veces, decir la verdad se paga muy caro. Pero se paga de pie.

Cuatro años después, el símbolo resiste. El Matapacos no murió. La bandera no cayó. Solo nos estamos replegando, reorganizando, cicatrizando. Y volveremos. Porque esto, como dije entonces, será desde el pueblo o no será.

Mauricio Fredes —el Lambi— murió el 27 de diciembre de 2019, asesinado por el chorro del guanaco que lo hizo caer a un pozo urbano en plena represión en Santiago. Fue una ejecución a la vista de todos. Su caso sigue impune.

Y como el suyo, el mío también.

La Fiscalía no investigó mi causa. No quiso. La cerró sin siquiera interrogarme o hacerme nuevamente -como exigían los acusados-, las indagatorias de tortura. Lo más grave: desestimaron el Protocolo de Estambul que me aplicó el Colegio Médico de Chile, donde se acredita —con el peso de una prueba de ADN en derecho internacional— que fui víctima de tortura por agentes estatales. Ese documento ha sido clave para mi reconocimiento como refugiada en Canadá. Aquí no me trataron como una exagerada. Aquí el Estado de Canadá reconoció —y así quedó asentado en mi audiencia de asilo— que en Chile se tortura. Que Carabineros de Chile tortura. Que no hay garantías para que una periodista y activista pueda ejercer su labor en libertad y sin represalias.

Ese documento está en manos de organismos de derechos humanos en Chile y el extranjero, y del Colegio de Periodistas de Chile. Y sin embargo, en mi propio país fue soslayado. Ignorado. Silenciado.

Permítanme subrayar nuevamente: hoy, cuatro años después de haber escrito ese texto mientras me escondía en Chile, sigo escribiendo. Desde un país que me dio asilo. Desde la seguridad que allá no me garantizaron. Desde la memoria que cargo como obligación y como fuego.

El Matapacos sigue. La bandera Mapuche sigue. El pueblo sigue. Y yo también.

Y si alguna vez logran callarnos -cosa que no creo-, que al menos quede este testimonio como prueba de que existimos, de que resistimos, y de que escribimos todo, incluso desde el horror.

Sin embargo, nuestras demandas y nuestras banderas y simbólicos legítimos vuelven a teñirse de luz, porque a cuatro años también, me toca decir, otra vez llena de esperanza, que hay una mujer que sí representa al pueblo, y su nombre es Jeannette Jara.

No porque sea perfecta. Ni porque tenga una varita mágica. Sino porque no viene de los apellidos de siempre, sino de la validación popular, del mismo lugar donde nacen los símbolos verdaderos. Y porque debe ser de las candidatas presidenciales mejor preparadas que hemos tenido desde el fin de la dictadura. Porque, además, ella ha vivido el cuerpo a cuerpo del abandono y del trabajo. Porque es, al fin, una figura legítima surgida de las entrañas de ese Chile que sangró, resistió y sigue esperando justicia. Lo dije entonces y lo reafirmo ahora y lo vuelvo a repetir: «esto será desde el pueblo o no será.»