Detrás de esta arquitectura de poder y de vetos cruzados hay cuerpos concretos. En Sudán, las mujeres han sido utilizadas de manera sistemática como botín de guerra: violaciones grupales, esclavitud sexual, secuestros y embarazos forzados forman parte del patrón documentado por organismos humanitarios y por sobrevivientes que, en muchos casos, no tienen acceso a atención médica ni psicológica. Niñas y adolescentes han sido atacadas durante desplazamientos, en campamentos improvisados o dentro de sus propias casas ocupadas por combatientes. La violencia sexual no es colateral: es un arma deliberada de dominación y terror.

Las cifras son abrumadoras. Decenas de miles de personas han muerto desde el inicio del conflicto, aunque el número real probablemente sea mucho mayor debido a la imposibilidad de registrar asesinatos en amplias zonas del país. Más de diez millones de personas han sido desplazadas, convirtiendo a Sudán en una de las mayores crisis de desplazamiento del mundo. Comunidades enteras han sido arrasadas en Darfur y otras regiones, con ejecuciones sumarias, quema de aldeas y persecución por motivos étnicos. Hospitales han sido destruidos o militarizados, dejando a la población sin atención básica mientras brotes de enfermedades prevenibles se extienden sin control.

El hambre avanza como una forma silenciosa de exterminio. Millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria extrema, con zonas al borde de la hambruna. Niños mueren por desnutrición severa en un país donde el acceso humanitario es bloqueado o manipulado como instrumento de guerra. Cada dato es una vida quebrada; cada estadística, una historia que no encuentra justicia.

Hablar de Sudán no es hablar de un conflicto lejano ni abstracto. Es hablar de una sociedad empujada al límite, de mujeres marcadas de por vida, de generaciones enteras creciendo entre la violencia y el desarraigo. Es hablar de un fracaso político que se mide en cuerpos violados, en muertos sin nombre y en una crisis humana de una magnitud que el mundo conoce, pero ha decidido tolerar.

—

El conflicto en Sudán continúa configurando uno de los desastres humanitarios más graves del presente, no solo por la magnitud de la violencia directa, sino por la combinación de actores armados, intereses externos y colapso institucional que bloquean cualquier salida política sostenible. Desde el estallido de la guerra abierta en abril de 2023 entre las Fuerzas Armadas Sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido, el país ha quedado atrapado en una dinámica de guerra total que expone a millones de personas a violaciones sistemáticas de derechos humanos.

La confrontación entre el ejército regular, encabezado por Abdel Fattah al-Burhan, y la milicia paramilitar liderada por Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti, no puede entenderse como un simple choque interno por el poder. Se trata de una guerra por el control del Estado, de los recursos y de las rutas estratégicas, en la que la población civil ha sido convertida en rehén. Las zonas urbanas, incluida la capital Jartum, han sido escenario de bombardeos indiscriminados, ejecuciones extrajudiciales, saqueos masivos y ocupación militar de hospitales, escuelas y viviendas.

Las regiones periféricas, en particular Darfur, han vuelto a vivir patrones de violencia que recuerdan los peores episodios de comienzos de siglo. Organismos de derechos humanos han documentado asesinatos étnicamente dirigidos, violencia sexual sistemática, desplazamientos forzados y destrucción deliberada de comunidades enteras. En este contexto, la guerra no solo reproduce viejas fracturas raciales y territoriales, sino que las profundiza, consolidando un modelo de violencia estructural que ha acompañado al Estado sudanés durante décadas.

La dimensión humanitaria es catastrófica. Más de la mitad de la población depende hoy de ayuda para sobrevivir, mientras millones han sido desplazados internamente o han huido a países vecinos como Chad, Sudán del Sur y Egipto. El acceso humanitario se encuentra severamente restringido por la inseguridad, el uso del hambre como arma de guerra y la fragmentación del territorio en zonas de control armado. La destrucción del sistema de salud y el colapso de servicios básicos agravan el impacto de la violencia, especialmente sobre mujeres, niños y personas mayores.

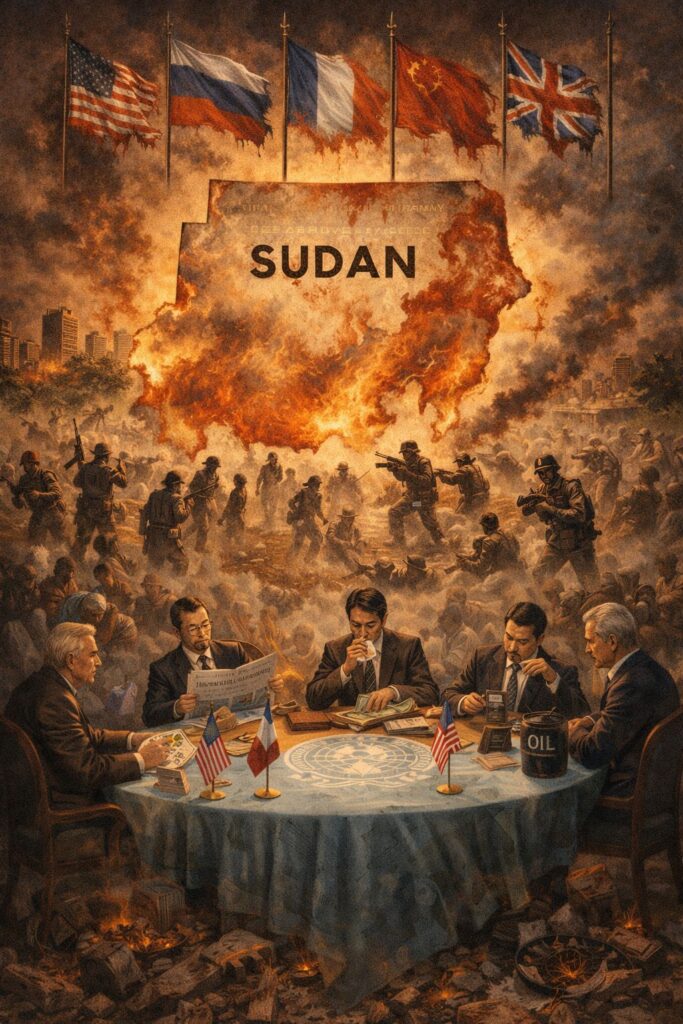

A esta crisis interna se suma la implicación directa e indirecta de actores externos. Potencias regionales y globales han sostenido, financiado o tolerado a distintos bandos del conflicto, priorizando intereses geopolíticos, económicos o de seguridad por sobre la protección de la población civil. El resultado es una guerra prolongada por delegación, en la que los llamados a la paz conviven con flujos de armas, apoyo logístico y cálculos estratégicos que hacen inviable cualquier alto el fuego duradero.

Desde el punto de vista del derecho internacional, Sudán se ha convertido en un espacio de impunidad casi absoluta. Las violaciones documentadas incluyen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, sin que exista una capacidad efectiva de investigación, juzgamiento o sanción. La debilidad de los mecanismos internacionales y la falta de voluntad política para imponer costos reales a los responsables refuerzan la percepción de que la violencia es un instrumento tolerado de gobernanza.

El caso sudanés no es aislado. Forma parte de una tendencia más amplia de conflictos prolongados en regiones donde la erosión del orden internacional, el debilitamiento del multilateralismo y la normalización de la guerra como herramienta política han reducido drásticamente los incentivos para la protección de los derechos humanos. En este contexto, Sudán aparece como un laboratorio extremo de un mundo en el que la vida civil se vuelve negociable frente a intereses de poder.

Mientras no exista una presión internacional coherente que priorice la protección de la población, el acceso humanitario y la rendición de cuentas, el conflicto seguirá produciendo víctimas a gran escala. En Sudán, como en otras regiones atravesadas por guerras persistentes, la crisis no es solo humanitaria: es la expresión de un fracaso político global para hacer valer los derechos humanos como límite real al ejercicio de la violencia.

Ese fracaso político no es un accidente ni una simple suma de errores. Es estructural. Responde a una combinación de factores que, en conjunto, han vaciado de eficacia real al sistema internacional de protección de los derechos humanos. Desde hace más de una década, las principales potencias han debilitado activamente los marcos multilaterales que podrían imponer límites a la violencia. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se encuentra paralizado por vetos cruzados y cálculos geopolíticos. En el caso de Sudán, cualquier intento de sanción fuerte, embargo de armas efectivo o mandato de protección robusto queda bloqueado por intereses divergentes de actores con poder de veto o influencia estratégica. El multilateralismo persiste en el discurso, pero no en la práctica coercitiva.

A ello se suma la primacía de una noción estrecha de estabilidad por sobre la protección de la población civil. Durante años, actores internacionales toleraron o negociaron con figuras responsables de crímenes graves bajo el argumento de evitar un colapso mayor. Esta lógica produce un efecto perverso: convierte a los actores armados capaces de ejercer violencia en interlocutores indispensables. Los derechos humanos dejan de operar como límite y pasan a ser percibidos como obstáculo.

El conflicto sudanés está además atravesado por intereses económicos concretos: control de recursos naturales, rutas comerciales, oro, tierras y posiciones estratégicas en el mar Rojo. Actores regionales y globales han sostenido indirectamente a los bandos enfrentados mediante financiamiento, armas o cobertura diplomática. En este contexto, la guerra deja de ser un fracaso que deba corregirse y se transforma en una herramienta funcional para la proyección de poder. Cuando la violencia produce beneficios, el incentivo para detenerla desaparece.

La impunidad se consolida así como norma internacional de facto. Aunque las violaciones cometidas en Sudán cumplen criterios claros de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, los mecanismos de rendición de cuentas son débiles o inexistentes. La Corte Penal Internacional carece de capacidad real de ejecución sin cooperación estatal, y numerosos países poderosos rechazan someterse o someter a sus aliados a su jurisdicción. El mensaje implícito es que la impunidad no constituye una excepción, sino una condición estructural del sistema.

Este escenario se ve reforzado por una jerarquía geopolítica de las vidas. No todos los conflictos generan la misma reacción internacional. Las guerras en África, en particular, suelen ser tratadas como crisis crónicas, casi naturales, y no como emergencias políticas que exijan intervención urgente. Existe una jerarquía implícita en el orden global: algunas muertes conmocionan, otras se normalizan. Sudán padece esta indiferencia estructural, donde el sufrimiento civil no altera agendas estratégicas.El vaciamiento del discurso de los derechos humanos completa este cuadro. Durante décadas, dicho lenguaje ha sido instrumentalizado como herramienta selectiva de presión, no como principio universal. Cuando deja de servir a intereses de poder, se abandona. Esto erosiona su credibilidad y su fuerza normativa. En Sudán, como en otros conflictos, los derechos humanos existen como retórica humanitaria, pero no como límite efectivo al uso de la fuerza.

No utilizar los instrumentos internacionales disponibles no responde a incapacidad técnica ni a falta de información. Responde a una decisión política consciente. Usarlos implicaría asumir costos reales para quienes detentan poder. En el caso de Sudán, esa parálisis tiene nombres, vetos y motivos identificables. El bloqueo principal se produce en el Consejo de Seguridad, donde basta el veto de uno de sus miembros permanentes para impedir sanciones duras, embargos de armas efectivos, misiones de protección robustas o remisiones automáticas a la Corte Penal Internacional.

En este escenario, Rusia ha sido uno de los principales obstáculos a medidas coercitivas fuertes. Sus intereses militares y económicos en Sudán, incluidas negociaciones estratégicas en el mar Rojo y vínculos con redes de extracción de oro, explican su oposición sistemática a embargos vinculantes y a cualquier lenguaje que tipifique claramente crímenes contra la humanidad. Más allá del caso sudanés, Moscú busca evitar precedentes que puedan ser utilizados en su contra en otros teatros de guerra.

China, sin vetar siempre de forma explícita, ha recurrido a la amenaza de veto o a la dilución de resoluciones hasta vaciarlas de contenido. Su doctrina de no injerencia, combinada con fuertes inversiones en infraestructura, energía y recursos, la lleva a bloquear mecanismos automáticos de rendición de cuentas y a priorizar la estabilidad de las inversiones por sobre la protección de la población civil. El resultado es estabilidad para los negocios, incluso cuando se sostiene sobre un campo de cadáveres.

Estados Unidos, por su parte, rara vez veta directamente en el caso sudanés, pero bloquea por omisión o mediante negociaciones a la baja. La prioridad otorgada a la estabilidad regional, al control de rutas estratégicas, a la política migratoria y a la preservación de alianzas con actores que apoyan a distintos bandos del conflicto conduce a aceptar resoluciones débiles, lenguaje ambiguo y compromisos sin costo real. Esto no constituye neutralidad, sino cálculo estratégico.

La combinación de vetos formales, amenazas creíbles de veto y vaciamiento deliberado de resoluciones produce una impotencia institucional programada. El resultado se repite: llamados genéricos a la moderación, ayuda humanitaria sin protección armada y ausencia total de consecuencias para los perpetradores. El temor compartido a sentar precedentes une a todos los actores con poder de veto. Aplicar plenamente los mecanismos internacionales en Sudán implicaría aceptar límites reales a la soberanía y consecuencias automáticas para los crímenes contra civiles. Ninguna gran potencia está dispuesta a asumir ese marco, porque todas necesitan, en algún punto del sistema internacional, margen para usar la fuerza, sostener aliados violentos o mirar hacia otro lado.

Sudán no fracasa porque el sistema internacional no funcione. Fracasa porque funciona exactamente como fue diseñado.