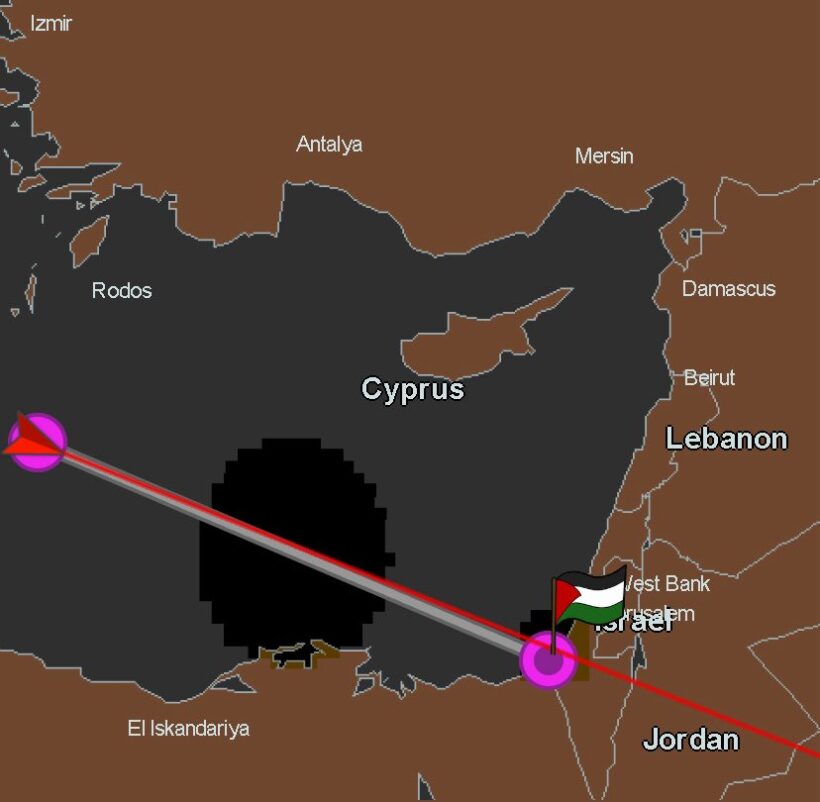

La imagen es brutal en su simpleza: un convoy de embarcaciones civiles cargadas con ayuda humanitaria avanza en aguas internacionales, a 380 millas náuticas de Gaza, con la intención de llegar entre el 2 y el 3 de octubre. Pero hay un dato crucial que cambia la dimensión del riesgo: a partir de 24 o 48 horas más esas naves cruzarán la línea roja que el gobierno de Netanyahu ha delimitado y amrnazado como zona de “intervención” —es decir, en cualquier momento, a partir de dos días más, y antes de la fecha tentativa de arribo, podrían entrar en el radio directo de máxima probabilidad de intercepción o ataque. Y, sin embargo, esos barcos van solos. Ningún poder naval está dispuesto a garantizar su paso; las fragatas que se mencionan son sólo para rescatar, no para defender.

No hay rodeos posibles: la Flotilla Global Sumud avanza desprotegida en el corazón del Mediterráneo oriental mientras las potencias que en los foros internacionales claman contra el genocidio guardan un silencio operativo que las delata. Ni las declaraciones solemnes ni las condenas protocolares se han traducido en una presencia disuasoria ni en una decisión política que ponga por delante la vida de civiles. Las fragatas italianas y españolas, y cualquier escolta y monitoreo distante, han dejado claro que su papel se limita a la extracción y el rescate en caso de desastre; no actuarán como barrera previa a la agresión. Dicho con claridad: estarán para recoger heridos o cadáveres, no para impedir que los haya.

Este vacío no es un accidente sino una decisión: la retórica humanitaria choca contra la geopolítica. Los gobiernos que firman resoluciones y hacen llamados en los pasillos internacionales prefieren el riesgo calculado del “mensaje” a la confrontación práctica. Salvo excepciones concretas —menciones y demandas valientes como la del presidente Petro—, la mayoría de los discursos ha sido, en la práctica, buena crianza diplomática: condenas de letra y foto que no se acompañan de medidas que protejan a quienes intentan romper el cerrojo humanitario y establecer un canar de ayuda y asistencia humanitaria. Esa distancia entre palabra y acción tiene un nombre: abandono.

Quienes viajan en la Global Sumud lo saben y lo asumen con coraje —médicos, voluntarios, parlamentarios y activistas—. En el comunicado reciente, la periodista Arlin Medrano fue explícita: la llegada tentativa es el 2–3 de octubre, y entre 24 a 48 horas más será cuando el riesgo escale y los barcos crucen la “línea roja” definida por el gobierno israelí. Esa ventana temporal —esos días de exposición máxima— transforma una misión humanitaria en un acto de altísimo riesgo. No es mera logística: es una cuenta atrás en la que cada hora es determinante para la vida de civiles en Gaza.

Que la flotilla dependa del heroísmo de sus tripulantes y de la eventual buena voluntad de fragatas que no intervendrán por mandato político es una afrenta ética y política. Significa que la comunidad internacional acepta, de facto, que la llegada de ayuda humanitaria pueda condicionarse al cálculo de riesgos de un Estado que practica el asedio. Significa que la vida de miles queda supeditada a ecuaciones diplomáticas y a la voluntad de evitar una escalada militar directa entre Estados. Y significa, sobre todo, que el principio de humanidad —la obligación básica de priorizar la vida sobre la soberanía cuando hay hambruna y privación deliberada— ha sido convertido en una opción negociable.

Esto no es una llamada ingenua al maximalismo militar: es una exigencia mínima de coherencia. Si se habla de genocidio, de bloqueo criminal, de necesidad urgente de corredores humanitarios, entonces las palabras deben traducirse en actos que eviten que las provisiones queden en el mar o que los convoyes sean convertidos en carnicerías. La pasividad calculada de las capitales que muestran indignación en público pero rehúyen el riesgo operativo es, en los hechos, una forma de complicidad: consiente la continuidad del asedio y normaliza la soledad de quienes se exponen a daños mortales para alcanzar la orilla.

La soledad de la Global Sumud es, por tanto, la fotografía más nítida de una crisis moral global. Es el espejo de una comunidad internacional que prefiere la decencia de las palabras antes que la responsabilidad de los hechos. Y mientras la flota cruza, en un par de días más, la línea que el Estado israelí ha marcado como roja aún siendo aguas internacionales, conviene preguntarse con brutal honestidad quién responde cuando se apaga la luz de la diplomacia: ¿la ley internacional, los derechos humanos, o la fría ecuación del poder que decide hasta qué punto merece la pena arriesgar vidas para cumplir un mandato ético?

La respuesta que demos —y las medidas que adopten los gobiernos y las organizaciones internacionales ahora— definirá no solo el destino inmediato de esa ayuda, sino la posibilidad misma de que la comunidad internacional mantenga algún crédito moral cuando el próximo convoy zarpe y encuentre, otra vez, que está solo en alta mar.