CRÔNICA

Toda manhã um trem corta Hanahan, pequena cidade ao norte de Charleston. Os cargueiros e trens de passageiros que partem do sul em direção ao norte nos observam lentamente quando por aqui passam. A linha férrea é acompanhada lateralmente de pedras e eucaliptos, que refrescam o ar. A chegada da primavera libera pólens, cobrindo o corrimão de madeira do prédio onde vivo, com uma fina camada esverdeada. É uma maquiagem, um rouge de natureza, embelezando os troncos mortos no inverno. A vida volta a brotar. Os ciclos no hemisfério norte sempre encantam nossa alma tropical.

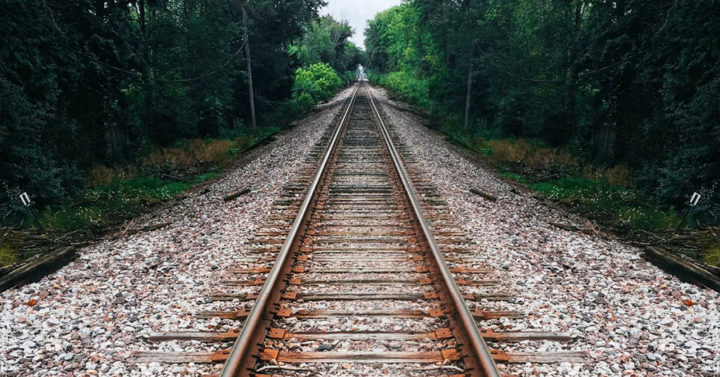

O trem apita no fim da noite e logo pela manhã – é meu outro relógio. A memória de filho de um ferroviário me transporta às oficinas e ao cheiro de graxa do passado, da infância. Toda vez que passo caminhando pela linha olho para os lados, infinita reta cortejada pelas árvores, e vejo o brilho no trilho, engraxado pelo vai e vem das máquinas a diesel. E olho os dormentes ainda intocados pelo tempo, de madeira escura e forte.

O trem faz parte da vida das cidades de Goose Creek e Hanahan, ambas sinalizadas ao longe por caixas de água arredondadas e gigantescas com seus nomes pintados em branco em um fundo azul turquesa. A cancela de madeira branca sobe e desce anunciando o fechamento da rua. A vida segue nas cidades pequenas do lowcountry – região pantanosa, quente e cheia de história. É meu lar temporário, como tudo na vida. Somos temporários, me lembra o som que vem das muitas igrejas – tantas que passou a ser a “Holy City”, cidade sagrada. Estamos no cinturão da Bíblia, onde mais de vinte denominações religiosas e muitas fundamentalistas são predominantes na cultura, na música, no comportamento e na política.

Domingo, a caminho do culto, mulheres negras vestem roupas e chapéus coloridos, de mãos dadas com seus netos, todos impecavelmente vestidos de terno e gravata. Os homens mais velhos foram primeiro, as solteiras, antes, para preparar a comida que será servida após o culto. É um ritual.

A terra onde surgiu o Blues como expressão musical herdou lamentos e cantos das fazendas de algodão – os hollers, os gritos de entonação de sofrimento. O trem assobia, a cancela brilha em vermelho e amarelo e as mulheres marcham para as igrejas. É a música do domingo de manhã: o som do trem, seguido do cantar das igrejas e do brilho dos vestidos longos e acetinados, de todas as cores. É a paisagem de todas as periferias que conheço e vivi.

No dia seguinte, a caminho do trabalho, uma pequena livraria de literatura sulista, encontro Talisha. Ela não me conhece, mas está ao meu lado no ponto de ônibus. Vai descer a Rivers Avenue em direção ao centro histórico. Talisha é um dos anônimos que sempre procuro conversar, a fim de conhecer melhor o lugar que escolhi para passar aquele ano.

Usa uma roupa colorida, diferente das mulheres de vestido de seda marrom que vejo a caminho das igrejas.

– Eu vim visitar minha prima, moro um pouco longe daqui – conta.

Ela é, no meu entendimento, uma quilombola. Vive em uma área cuja herança histórica vem diretamente dos tempos da escravidão. Os Gullah – como são chamados – são habitantes de algumas vilas das regiões costeiras da Carolina do Sul, os descendentes diretos de africanos escravizados, parte dos que ficaram e não foram para o Caribe naqueles tempos.

O ônibus 10 que leva ao centro histórico chegou lentamente, na hora exata marcada na parada e no aplicativo que ela usa. “Gosto de ônibus porque tenho medo de dirigir e também porque é a chance para conhecer a cidade e as pessoas”.

Aos 28 anos, Talisha diz ser mãe de Liiah, de 4 anos – sua história é similar à de todas as mulheres negras de todas as periferias que percorri e também de onde fui criado. Nos assentos dos ônibus de Paris, Londres, São Paulo, todos olham ansiosos pela cidade grande que surge à janela, cansados após a longa jornada. Mesmo nas cidades médias, nos recantos rurais, o trajeto da casa ao trabalho marca a nossa vida.

O centro histórico de Charleston se aproxima, Talisha se despede de todos nós. Sorrimos, apertando mãos, companheiros de viagens diárias no mesmo horário. Todos se conhecem ou já se viram. Todos já contamos nossas histórias e como fomos parar ali. Que lugar estranho para um brasileiro escolher, um jovem observa. “Não é melhor em Copacabana?” Sorrio. O mundo é bem melhor e maior que as areias de Copacabana, penso.

O ônibus se despede dos seus passageiros. Trabalhadores de hotéis, do Wal-Mart, McDonalds, de restaurantes chiques e populares, que vendem quiabo ensopado e carne de porco frita. Gente que vende móveis usados no GoodWill, babás e faxineiras. Uma vovó com uma bíblia acena para um bebê, um rapaz vestido com macacão de fábrica está atento ao seu celular, dois passageiros jogam cartas e sorriem, confidenciando histórias da vida.

Alguns cantarolam uma canção que ouviram no culto de domingo. A sombra das igrejas – dezenas – passa pelas janelas amplas do ônibus que desce a avenida, cercada de lojas de segunda mão, supermercados e shoppings imensos. “Ontem não vi sua tia. Ela está bem?”, pergunta uma senhora a um passageiro de terno branco chapéu azul escuro.

Minha viagem está terminando. Amanhã tem mais. Outras Talishas, outros meninos em busca de emprego. Como num trem da Central, no Rio, onde em cada vagão pela manhã todos se reconhecem, a cada parada já se sabe quem sobe e quem não veio.

O trajeto de volta para casa, em geral, é silencioso. Todos estão cansados, alguns sujos de cimento e tinta. Diaristas de hotéis com suas bolsas de produtos dormem encostadas umas nas outras enquanto garotos com colete do Wal Mart escutam rap no fone de ouvido. Esse fim de expediente sugere um pacto, a gente se cumprimenta com a cabeça, pisca ou sorri. Praticamente ninguém conversa.

O trem passa, a cancela abre, anunciando que é hora de chegar em casa. Depois, bem tarde, os últimos vagões com suas rodas de aço deslizam nos trilhos. As bíblias se fecharam, a madrugada vira em profundo silêncio.

O trem virá pela manhã de novo e não preciso mais de despertador. Exatamente às 7h ele apita por aqui em direção a Savannah, deslizando no vento, carregando minério e pessoas.