CINEMA

Falar de cinema, em especial de aspectos que envolvem a história do cinema, é uma tarefa complexa, com a possibilidade de múltiplas abordagens. Contudo, há certas questões incontornáveis, que delimitam o próprio campo do cinema. O realismo é uma dessas questões. Em razão do espaço limitado vamos avançar por partes nessa tarefa e privilegiaremos nesse texto uma introdução sobre a questão do realismo no período compreendido entre o primeiro cinema e o cinema clássico, tendo como referência alguns marcos simbólicos do cinema.

O termo realismo traz em si um paradoxo. Realismo é a qualidade de representar o real, porém, a apreensão direta do real é impossível, dada a intermediação da linguagem. Portanto, a relação com o real se dá através de representações. A realidade é uma representação, uma construção social do real. A realidade faz parte do real, embora o real não possa ser esteticamente capturado, apenas insinuado através da representação da realidade, daí a importância da questão do realismo no campo da arte.

A discussão sobre o realismo estético data do final do século XVIII com a crítica ao romantismo na literatura e ganha corpo no século XIX se expandindo para a pintura, o teatro, até assumir novos contornos com o desenvolvimento da fotografia e do cinema. A fotografia e o cinema transformaram o mundo em imagem e, desde então, gradativamente, as imagens produzidas pela ficção e pelos meios de comunicação assumiram o papel de principal mediação do real. Consequentemente, é possível entender a contradição inerente ao cinema, uma arte que, mesmo que pareça realista, acaba se configurando como uma alienação do real.

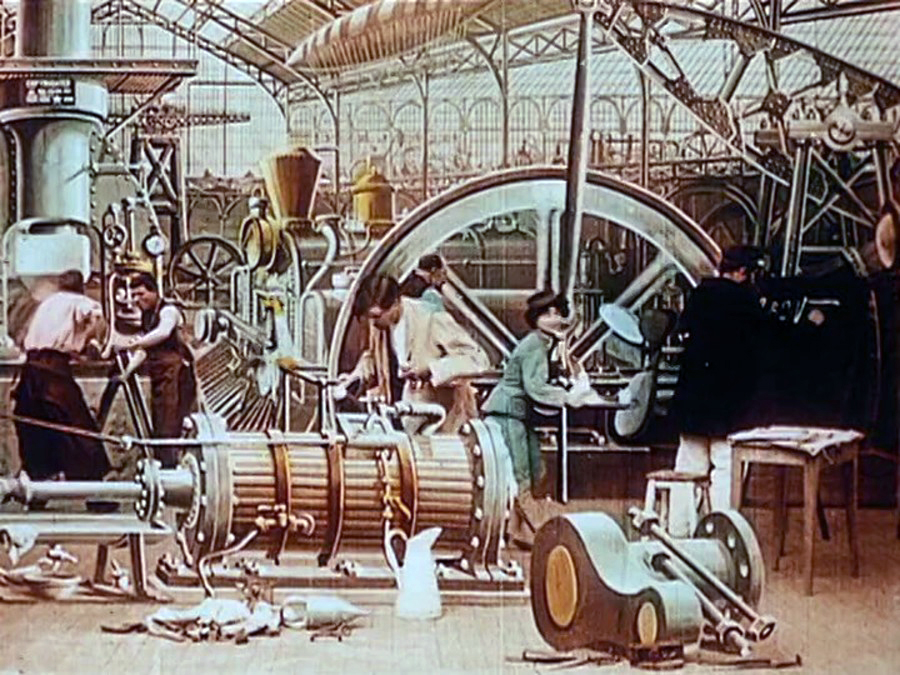

O cinema nasce no auge da industrialização moderna, em um momento em que as cidades, em crescente processo de urbanização, assistiam a formação do proletariado e a incorporação de máquinas de todos os tipos ao dia-a-dia, mudando o ritmo de vida, que se tornava cada vez mais acelerado. O cinema surge como uma dessas máquinas, um aparato técnico voltado para a captação da realidade visível.

Nos primeiros anos, período chamado de “primeiro cinema” e compreendido entre 1895 e 1910, a maioria dos filmes era documental, como os famosos registros dos irmãos Lumière em A Saída da Fábrica e em A Chegada de um Trem a Ciotat, ambos projetados em 28 de dezembro de 1895, no Grand Café, no Boulevard des Capucines, em Paris, naquela que alguns autores consideram a primeira sessão paga de cinema da história, ou filmes que exibiam cenas cotidianas, como multidões circulando pelas cidades etc. Esses filmes eram exibidos em feiras ou exposições de ciência junto com outras maravilhas tecnológicas da época. Porém, já a partir do final do século XIX era possível encontrar um tipo de filme diferente, com temas variados como números de mágica, encenações de contos de fadas ou de músicas populares, e que eram mostrados em circos e teatros baratos. O mágico e ilusionista francês Georges Méliès é o nome que logo vem à mente quando se aborda esse segmento.

Viagem através do impossível (1904), de George Méliès. Imagem de domínio público.

Uma generalização teórica desses dois modelos iniciais acabou dividindo, desde o princípio, a produção cinematográfica entre dois tipos de abordagem: a formalista e a realista. Georges Sadoul, escritor e jornalista francês, em sua História do Cinema Mundial sugere uma divisão estética na história do cinema que funcionou como modelo em boa parte das análises ao longo do século XX. Trata-se da atribuição da “invenção” do cinema documentário (e, portanto, com uma disposição “realista”) aos irmãos Lumière, e da “invenção” do cinema de ficção (e, portanto, com uma propensão “formalista”) a Georges Méliès. Contudo, se é óbvio admitir que o empenho referencial dos documentários de Louis e Auguste Lumière é tributário de uma arte ilustrativa do mundo e da ciência, na medida em que, como afirma a escritora norte-americana Susan Sontag, “se restringe aos limites da noção do filme como um ‘meio’ e da câmera como um instrumento de ‘registro’”, é também preciso reconhecer que os filmes de Méliès, mesmo que com uma proposta diferente, com uma orientação que poderíamos chamar de “experimental”, ainda assim não se afirmam como antirrealistas ou antinaturalistas, muito pelo contrário. Filmes como Viagem à Lua (1902) e Viagem através do impossível (1904) criam seus universos fantásticos e insólitos tendo como modelo o teatro e a literatura realista-naturalista, mantendo os princípios da narrativa linear, assim como personagens estereotipados, descrição racional da realidade e aceitação do princípio moralizante da arte realista. Não por acaso, Méliès é apontado como o precursor da ficção-científica no cinema, um gênero que sempre foi tributário da razão cientificista.

Portanto, a cisão realismo/formalismo soa, desde os primórdios, como uma simplificação e não se adequa perfeitamente a divisão documentário/ficção. Essa inadequação vai ganhar contornos ainda mais claros com o desenvolvimento da indústria cinematográfica e a preponderância de um cinema ficcional realista.

O chamado “período de transição”, entre 1907 e 1915 tem duas características bem marcantes. De um lado, o desenvolvimento da indústria junto com as tentativas de sua regulamentação e, por outro lado, a busca de convenções narrativas que auxiliassem o espectador na compreensão da história. O cinema surge como entretenimento popular, voltado para a classe proletária, e para ganhar legitimidade e conquistar o público de classe média, acostumado ao teatro, o cinema orientou sua narrativa para o realismo. O cinema sempre se propôs a representar outras épocas e outros mundos, o que não significava, portanto, reproduzir a realidade como ela é, mas era necessário dar credibilidade a fantasia representada. Dessa forma, a representação naturalista se tornou padrão e cenários e figurinos passaram a ser pensados para conferir autenticidade ao mundo ficcional. A decupagem (segmentação de uma sequência em planos) foi outro artifício estruturado de forma a guiar o percurso do espectador através da história, imprimindo a sensação de apreensão do real. Ao longo do tempo, alguns códigos foram estabelecidos de forma a dialogar com o espectador. Entre os mais comuns podemos citar o recurso do plano e do contraplano quando se filma um diálogo, a câmera na altura do olhar, além da “regra” do eixo de 180 graus, que traça uma linha imaginária a qual a câmera não deve ultrapassar para não quebrar a continuidade. Aliás, a preocupação com a continuidade das ações torna-se fundamental para que a movimentação nas cenas reproduza fielmente o movimento real, evitando a quebra da ilusão. Tais convenções ganharam a denominação de decupagem clássica e ainda hoje são amplamente utilizadas em grande parte dos produtos audiovisuais, sejam filmes, séries ou novelas.

Assim como a decupagem, a montagem dos planos foi estruturada para parecer como se os acontecimentos estivessem sendo somente registrados. A chamada “montagem invisível” é baseada em raccords, que são cortes que não rompem a continuidade espacial e/ou temporal, de forma que o espectador não perceba o corte.

Com a decupagem clássica e a montagem invisível temos um “efeito de real” (parafraseando o filósofo e escritor francês Roland Barthes), ou seja, quando a linguagem desaparece como construção para surgir confundida com as coisas, quando é o próprio real que pareceria “falar”.

De 1915 em diante vamos ter a consolidação da indústria cinematográfica norte-americana e, a partir do cinema sonoro (som e imagem sincronizados na tela) que surge no final da década de 1920 (mais precisamente em 16 de outubro de 1927, com o musical norte-americano The Jazz Singer), veremos uma predominância avassaladora do cinema realista norte-americano, ao ponto dele passar a ser denominado de “cinema clássico”. No cinema clássico a narrativa está a serviço da história e a narração é dissimulada de forma que os planos do filme sejam o motor principal da compreensão, o que é possível graças à estrutura do roteiro clássico, que é baseado na relação causal, em ações e efeitos.

The jazz Singer (1927) de Alan Crosland

Essa hegemonia do cinema realista, consolidada na primeira metade do século XX através do cinema clássico, sempre teve opositores, geralmente agrupados sob o rótulo de formalistas. Os formalistas defendiam que, para ser aceito como arte, o cinema deveria evitar restringir-se à mera representação objetiva da realidade, deveria se libertar da obrigação de contar histórias, tornando-se uma arte sustentável apenas por suas riquezas formais. Vários teóricos e cineastas poderiam ser enquadrados na abordagem formalista ao longo de toda a primeira metade do século XX, com destaque para os formalistas russos, que além da produção de filmes, deixaram um importante trabalho teórico, repleto de manifestos, ensaios e livros.

Apesar desse quadro aparentemente binário, dividir a história e a teoria do cinema entre os vetores formalista e realista implica em empobrecer a discussão. O formalismo russo, por exemplo, um dos principais movimentos de vanguarda no contexto da história do cinema, não pode ser balizado por uma simples contraposição ao “realismo”. Não faria sentido imputar aos cineastas da Escola Soviética o estereótipo de “irrealistas”. Nos manifestos e ensaios do formalismo russo, especialmente em Sergei Eisenstein e Dziga Vertov, é possível detectar uma indicação realista muito clara no âmago da discussão sobre a forma. Em última análise, podemos supor que uma intenção realista atravessa a maioria das propostas estéticas, escolas e movimentos que compõem a história do cinema.

Portanto, nas primeiras décadas do cinema, a questão do realismo, apoiada na distinção entre realistas e formalistas, oscilava entre a capacidade do cinema de registrar o mundo real ou transformá-lo esteticamente. A partir da década de 1940, muito em função dos escritos do crítico francês André Bazin, essa discussão vai ter importantes avanços.