Por Pedro Barreto¹

Solo le pido a Dios

que el dolor no me sea indiferente

que la reseca muerte no me encuentre

vacío y solo sin haber hecho lo suficiente

Trecho de “Solo le pido a Diós”, de León Grieco.

Os versos de León Grieco, magistralmente eternizados pela voz de Mercedes Sosa, falam da importância de não sermos indiferentes à dor, à mentira, ao exílio, à impunidade e à guerra. A canção foi composta em 1978, auge da ditadura do general argentino Jorge Rafael Videla, quando o continente latino-americano estava tomado por regimes sanguinários apoiados pelo governo dos Estados Unidos da América.

Sosa e Grieco foram artistas importantes naquele período, emprestando suas vozes à luta contra o arbítrio e as atrocidades cometidas pelos generais latino-americanos. Por este motivo, foram exilados e privados de viver em sua terra natal durante o tempo em que essa ditadura perdurou. No momento da redemocratização, regressaram à Argentina e esta canção tornou-se um símbolo da luta pela democracia e pela liberdade.

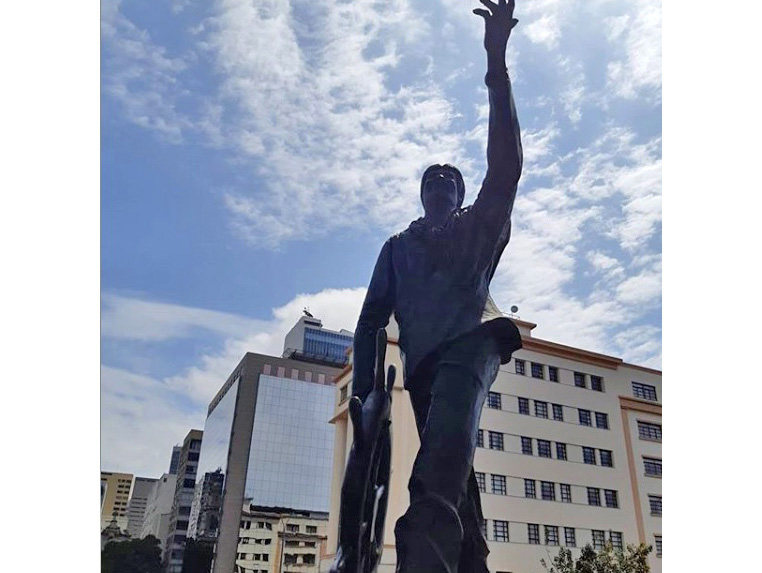

Outros artistas não tiveram a mesma sorte. O chileno Víctor Jara, cantor, compositor, poeta, professor e diretor teatral, muito popular em seu país nos anos 1970, tornou-se um ícone do governo de Salvador Allende (1970-1973). Seus versos representavam o anseio por igualdade e justiça social dos trabalhadores urbanos e camponeses chilenos. No dia 11 de setembro de 1973 – o mesmo em que as tropas de Augusto Pinochet bombardearam o Palacio de la Moneda, em Santiago, resultando na morte do presidente da República – Jara foi preso na Universidade de Chile, onde lecionava. Levado para o Estádio Chile, foi barbaramente torturado e fuzilado cinco dias depois. Durante as sessões de tortura, teve as mãos quebradas, como forma de representar o ódio que os verdugos sentiam pelo seu trabalho de compositor e exímio violonista. Após a redemocratização do país, o estádio foi rebatizado com o nome do artista e uma série de homenagens lhe foi prestada. Em uma delas, na Universidade do Chile, um monumento representa o corpo de um violão e, em seu prolongamento, um braço erguido e uma mão espalmada ao céu.

Monumento a Víctor Jara em Santiago do Chile. Foto Pedro Barreto

Incontáveis museus e monumentos recordam os horrores do nazismo na Europa. Na Alemanha, a legislação proíbe a menção pública de símbolos que remetam a este regime, exceto em caso de “esclarecimento cívico, para defesa contra aspirações inconstitucionais, para arte ou ciência, pesquisa ou ensino, para informação sobre eventos atuais ou históricos ou a propósitos similares” (Leia mais aqui). O objetivo é fazer com que ideologias que tenham como premissas o ódio, a intolerância e a violência permaneçam em um lugar, não de esquecimento – posto que este seria o primeiro passo para que voltassem a ocorrer –, mas sim de repulsa, horror e condenação. O mesmo acontece em alguns países latino-americanos que recordam os regimes ditatoriais das décadas de 1970 e 80, assim como os nomes daqueles que lutaram contra a sua opressão. Na Argentina, Chile e Uruguai não é possível transitar pelas ruas sem que nos sejam relembrados os horrores da Operação Condor, que assassinou cerca de 50 mil argentinos, 40 mil chilenos e 200 uruguaios, segundo o Portal Memórias da Ditadura (clique aqui para acessar).

No Brasil, os números de mortos e desaparecidos são subestimados. Oficialmente, o governo da ex-presidenta Dilma Rousseff, por meio dos trabalhos realizados pela Comissão da Memória e da Verdade, reconheceu a morte de 357 pessoas pelo regime autoritário e 600 desaparecidos. O antropólogo José Porfírio de Carvalho, contudo, calcula que, entre as décadas de 1970 e 1980, cerca de 1.100 indígenas da etnia Waimiri-Atroari foram assassinados em suas terras, compreendidas entre os estados do Amazonas e Roraima. Dessa forma, é possível supor que algo em torno de 2.000 brasileiros tenham tido as suas vidas retiradas pelo Estado durante o regime militar (clique aqui para ler mais).

A Lei n° 6.683, promulgada em 1979 (durante o governo do general João Baptista Figueiredo, portanto), concedeu anistia a todos que “entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexo com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da Administração Direta e Indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos Servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos Institucionais e Complementares e outros diplomas legais”. Conhecida como “Lei da Anistia”, as exceções são os casos de “crimes de terrorismo, assalto, seqüestro e atentado pessoal”, conforme consta no parágrafo do Artigo 1º do documento (clique aqui para acessar). Na prática, entretanto, o que ocorreu foi um perdão “amplo, geral e irrestrito” aos integrantes do Exército Brasileiro que torturaram e assassinaram cidadãos civis, por motivos ideológicos, preconceito e ódio. Passados 41 anos da promulgação da referida lei, o chefe do Poder Executivo do Estado brasileiro propagandeia valores odientos, torpes e brutais, opostos àqueles afirmados pelo conjunto da sociedade civil no momento da redemocratização do país, em 1985, e firmados na Constituição Federal de 1988. Tivéssemos realizado o trabalho de preservação e resgate da nossa memória recente, hoje, talvez, vivêssemos um momento menos trágico.

O “Pacificador”

Os regimes ditatoriais não são exatamente uma exceção em nosso continente, assim como não o são a exploração de nosso povo, a hegemonia de uma elite autoritária, assassina, machista e racista. Pelo contrário: os períodos democráticos sim, o são. O filósofo italiano Antonio Gramsci já nos dizia, no início do século XX, que a hegemonia é construída de duas formas: pelo consenso e pela coerção. Quando as classes dominantes fracassam na tentativa de impor a sua dominação por meio da primeira, entra em ação a segunda. Em outras palavras, quando não é possível convencer o povo de que o modelo apresentado pela elite deve ser implementado, utilizando argumentos, é a vez de usar a força para fazê-lo.

Erguer monumentos em homenagem a generais, ditadores e déspotas é uma forma de legitimar a memória de homens cujos feitos não passariam no crivo de uma análise mais detida, se observados os princípios dos direitos humanos, do respeito à vida, da igualdade e da justiça social. Homens como Luís Alves de Lima e Silva, ou simplesmente Duque de Caxias, batiza um dos municípios mais populosos do estado do Rio de Janeiro. Eternizado como patrono do Exército Brasileiro, é conhecido como “o pacificador” pela forma como “apaziguava” os territórios considerados “inimigos”: dizimando populações inteiras, como fez na Guerra do Paraguai e nas revoltas da Balaiada e Farroupilha, entre outras. Outro militar, o coronel Moreira César, dá nome a uma importante rua na região de Icaraí, bairro de classe média alta da cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Moreira César esteve envolvido na “pacificação” de revoltas no século XIX, que questionavam o poder vigente, como a Sedição Baiana (1891), Revolta da Armada (1893-94) e a Revolução Federalista (1893-95). Na mais conhecida delas, em que o exército republicano enfrentou maior resistência, dado o seu caráter intrinsicamente popular, a Revolta de Canudos (1896-1897), Moreira César foi abatido em combate.

Tanto Caxias quanto César tiveram em comum – além do rastro de sangue deixado em territórios onde, ao fim e ao cabo, seu povo buscava apenas o fim da opressão por parte do Estado brasileiro – o fato de terem recebido homenagens póstumas que eternizaram seus nomes, não apenas nos livros escolares, como nas ruas e praças do Brasil afora. Preservar a memória de tais personagens serve principalmente a um objetivo: deixar registrado o exemplo de que, por maior e mais violenta que seja a opressão, o povo não deve se sublevar em hipótese alguma. Este recado parece ser reforçado todos os dias nas favelas e periferias das grandes cidades e nos rincões deste país, haja vista a permanente e brutal violência estatal, de caráter evidentemente racista, elitista, patrimonialista e colonial, empreendida contra negros, povos originários, trabalhadores e trabalhadoras, homens e mulheres pobres, que têm a ousadia de resistir, ou simplesmente, existir. Por este motivo, centenas de milhares de cadáveres reviram-se em seus túmulos quando alguém profere o clássico argumento perverso e autocentrado: “o povo brasileiro é pacífico e acomodado”.

Monumentos no Rio de Janeiro

Por outro lado, os monumentos que rememoram a luta do povo oprimido são comumente relegados, ocultados, suprimidos dos locais públicos, tais como as narrativas que deveriam contar a sua versão da história. Raríssimos são os relatos da escravidão em primeira pessoa disponíveis no Brasil: como o de Mohmmah Gardo Baquaqua, nascido em uma região da África, hoje compreendida como Benin, preso e traficado para o Brasil, tendo vivido em Pernambuco e Rio de Janeiro (clique aqui para ler mais). Baquaqua chegou a tentar o suicídio, mas a ação fracassada resultou em castigo severo: “Fui levado à casa de meu senhor, que atou minhas mãos para trás, colocou-me de pés juntos, chicoteou-me sem misericórdia e me espancou na cabeça e nas faces com uma vara pesada”, relatou Baquaqua ao jornalista irlandês Samuel Moore, que publicou as memórias em 1854. A obra virou tema de pesquisa dos historiadores brasileiros Bruno Véras e Nielson Bezerra, orientados pelo professor canadense Paul Lovejoy. O trabalho se transformou no livro “Biografia de Mohammah Gardo Baquaqua”, lançado em 2017 pela Editora Uirapuru (clique aqui para ler mais), e é considerada a única autobiografia escrita por uma pessoa escravizada que viveu no Brasil.

O Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, foi aquele que mais recebeu pessoas em situação de escravidão em todo o mundo. Calcula-se que dos cerca de 5 milhões de africanos trazidos para o Brasil, 2 milhões chegaram ao Rio de Janeiro e 500 mil desembarcaram no Valongo (clique aqui para ler mais), situado na zona portuária da cidade. Hoje, o Cais é reconhecido como Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco. O bairro da Saúde, onde fica o Valongo, possui outros espaços representativos da herança africana no Rio de Janeiro, como a Casa da Tia Ciata (clique aqui para acessar https://bit.ly/3dG001W), em homenagem à mulher considerada responsável por realizar as reuniões em que os primeiros sambas foram criados; o Instituto dos Pretos Novos (clique aqui para acessar http://pretosnovos.com.br/) e o Museu da Escravidão e da Liberdade (clique aqui para acessar), que reúnem pesquisas arqueológicas e demais registros para que não esqueçamos os horrores perpetrados contra o povo negro.

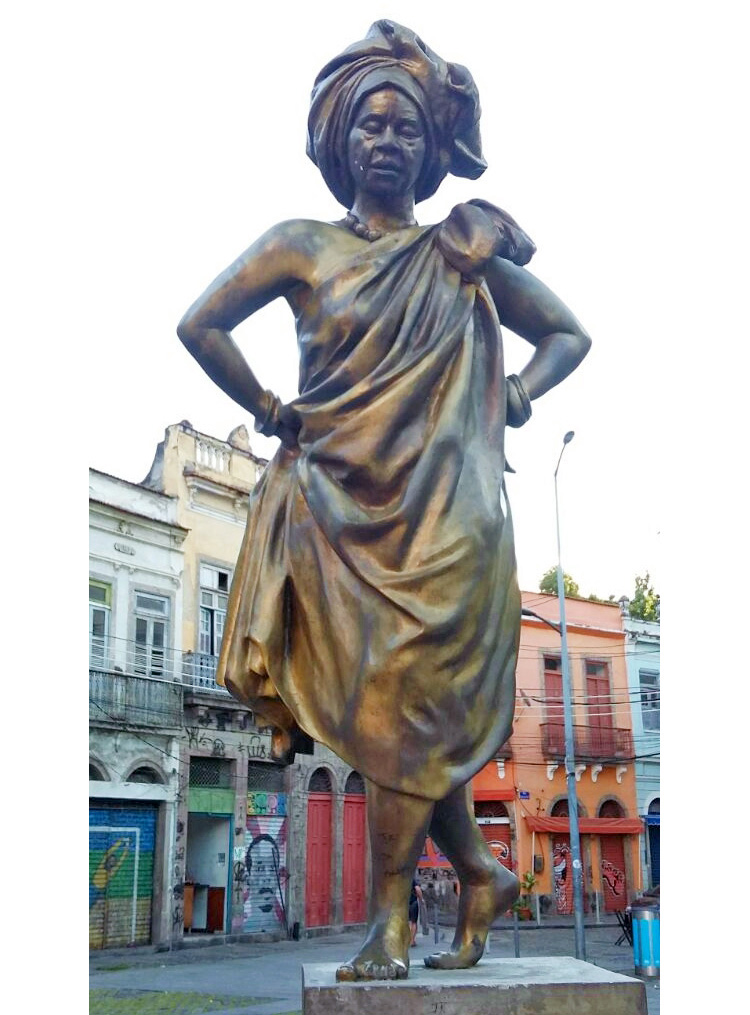

Estátua de Mercedes Baptista. Largo São Francisco da Prainha, Rio de Janeiro. Foto Maiara Barbosa.

Perto dali, está a Pedra do Sal, local onde os escravos desembarcavam o sal a ser vendido na cidade. No Largo da Prainha, a 500 metros da Pedra, está instalada a estátua de Mercedes Baptista, primeira bailarina negra a atuar no Theatro Municipal do Rio de Janeiro (credalique aqui para saber mais). Baptista é considerada a responsável por introduzir elementos da cultura afro-brasileira no balé clássico. Também foi personagem do carnaval carioca, quando, em 1963, coreografou a comissão de frente da G.R.E.S Acadêmicos do Salgueiro, que trazia o enredo sobre Xica da Silva, mesclando elementos do balé clássico ao samba no desfile carnavalesco. A coreografia causou polêmica à época, mas influenciou desfiles de anos posteriores. O documentário “Balé de pé no chão – a dança afro de Mercedes Baptista” (2005) as diretoras Lilian Solá Santiago e Marianna Monteiro reconhecem Baptista como a criadora do balé afro-brasileiro, inspirado em movimentos dos terreiros de candomblé, e responsável pela consolidação da dança moderna no Brasil (clique aqui para ler mais).

Saindo dali, caminhando pela orla da zona portuária, depois de passar pela Praça Mauá, chega-se à Praça XV de Novembro. Um pouco antes de avistar a estação das barcas, é possível observar a descomunal estátua equestre de General Osório, primeiro monumento da República no Rio de Janeiro, inaugurado em 1894, em homenagem ao militar que comandou as tropas brasileiras na Guerra do Paraguai. A estátua, feita com o bronze dos canhões tomados dos vencidos naquele conflito, mede oito metros de altura e pesa mais de cinco toneladas (clique aqui para saber mais).

Os visitantes que passam pelo local dificilmente observam outro monumento de personagem histórico da cidade do Rio de Janeiro. Trata-se de João Cândido Felisberto, o “Almirante Negro”, homenageado por Aldir Blanc e João Bosco na canção “O mestre-sala dos mares”, aquele “que tem por monumento as pedras pisadas do cais”. Separadas por poucos metros uma da outra, a estátua de João Cândido mede dois metros de altura (clique aqui para saber mais), ¼ do tamanho daquela que homenageia o General Osório. Avistar o monumento que rememora o Almirante Negro fica ainda mais difícil para quem chega da estação das barcas, ou da Avenida 1º de março, pois há uma estação de VLT que atrapalha a sua observação ao longe. Portanto, para conhecer a estátua é preciso já conhecer a história do marinheiro, que, em 1910, enfrentou os seus superiores e liderou a Revolta da Chibata.

Estátua de João Cândido. Praça XV, Rio de Janeiro. Foto Pedro Barreto

O motim teve como objetivo protestar contra os açoites, que, mesmo após a abolição da escravidão, comumente castigavam a tripulação, de maioria negra. João Cândido e os demais marujos conseguiram que cessassem os castigos físicos. Contudo, o líder da revolta foi perseguido, preso e expulso da Marinha (clique aqui para saber mais). A estátua que o homenageia foi inaugurada em 2008 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que em seu pronunciamento, declarou: “Este é um daqueles momentos quase mágicos que todo presidente sonha viver. Hoje lembramos um herói nacional no Rio de Janeiro. Só conhecendo a nossa história é que vamos formar uma consciência política” (clique aqui para ler mais), disse Lula, sem imaginar que, dez anos depois, seria ele a ser condenado em um processo, digamos, juridicamente falho e eivado de vícios e convicções.

Ressignificando o passado

Dito isso, é preciso falar sobre os recentes atos antirracistas ocorridos em Minneapolis, Estados Unidos, por ocasião da morte de George Floyd, homem negro assassinado por um policial branco, que se ajoelhou sobre sua garganta e ali permaneceu até que os clamores de “pare, eu não estou conseguindo respirar” cessassem e Floyd perdesse a vida. Os dias posteriores à morte de mais uma vítima negra da violência policial foi marcada por intensos protestos, não apenas nos EUA como em outras cidades de todo o mundo, que exigiam Justiça e o fim da brutalidade do Estado contra a população negra. Em alguns desses protestos, estátuas de personagens identificados com o racismo, o colonialismo, o genocídio e a opressão foram derrubadas. Foi o caso do monumento em homenagem ao colonizador Cristóvão Colombo que, além de retirado de seu pedestal, foi incendiado e arremessado em um lago da cidade de Richmond, no estado da Virginia. Esculpida em bronze e erguida em 1895, na cidade de Bristol, Inglaterra, a estátua de Edward Colston – que entre os séculos XVII e XVIII traficou mais de 80 mil africanos para as Américas (dentre os quais, cerca de 20 mil morreram na travessia) – também foi derrubada do alto de sua até então inexpugnável base, por ativistas antirracistas.

No Brasil, manifestações nas redes sociais sugeriram a destruição da estátua do bandeirante Borba Gato, assassino de negros e indígenas do século XVIII. Não tardou, contudo, que entrassem em cena os defensores dos direitos das estátuas. Não casualmente. Sabem o que fazem quando defendem a preservação da memória daqueles que trabalharam para a manutenção dos privilégios da elite branca, racista, machista, colonial e patrimonialista, que orienta os rumos deste país há 520 anos.

A luta daqueles que acreditam ser necessário o fim dessa estrutura social – que beneficia uma elite mesquinha, individualista, perversa e que não hesita em utilizar a violência para conservar os seus privilégios– deve se dar também pela análise crítica de nosso próprio passado, de nossa memória, ressignificando símbolos e tradições, denunciando a violência perpetrada por aqueles que hoje são exaltados, contra aqueles que desde sempre são oprimidos, explorados, dizimados. A derrubada de monumentos e estátuas pode ser apenas um gesto simbólico. Assim como cantarolar canções antigas que nos lembrem a importância de não sermos indiferentes à dor, à mentira, ao exílio, à impunidade e à guerra. Mas, podem ser o começo do caminho da tomada de consciência de um povo rumo à sua libertação.

¹ Pedro Barreto é jornalista, antifascista e antirracista.