Camila Jourdan é professora do departamento de filosofia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mãe e uma das vinte e três pessoas presas e processadas durante os protestos contra a realização da Copa do Mundo de 2014. Camila lançou o livro 2013 memórias e resistências no final de 2018, pela editora Circuito, contando detalhes do cárcere, do processo e também inclui entrevistas para a grande mídia. Como sete é um bom número e estamos a sete anos das jornadas de junho – com grandes chances de novos levantes, só que desta vez em um contexto muito mais sombrio e atormentado – conversamos sobre ideias, disputas de narrativas, o sentido da ação e outras reflexões que voltam à tona neste preciso momento.

– Ano passado você lançou o livro 2013 Memórias e resistências, com escritos de próprio punho e também entrevistas à imprensa corporativa e alternativa na época da repressão aos protestos contra a Copa. Nele você relata memórias de seu processo e sua prisão e também entrevistas dadas à imprensa e à mídia alternativa. Quero começar a nossa conversa a partir do lançamento do seu livro, o que a motivou a publicar?

– A principal razão para publicar o livro foi fazer um registro da nossa história. Existe um apagamento das lutas que é sistemático no Brasil, faz parte da construção dessa imagem de ‘povo pacífico’, este mito de que o brasileiro não se revolta, que impede que a gente possa criar um sentido continuado de resistência. O apagamento não é apenas do que houve, mas do significado do que houve, para que não mais se repita. Até hoje você pode escutar absurdos como: por que os negros no Brasil não se revoltam? E é claro que se revoltam, mas vocês vão lá reprimem e desqualificam, dizem que não era bem aquilo. Então o que a gente tem que fazer é um registro da memória bruta dos combates, para que a história das lutas não se perda de sentido. Sabe aquela coisa do Walter Benjamin: se o inimigo vence, nem nossos mortos estão seguros? Então, é bem isso, não é só importante matar, prender, perseguir.

Para acabar com uma resistência, é preciso também ressignificar como se nada daquilo tivesse acontecido. E isso é um processo contínuo na disputa de narrativas. Até que uma, duas gerações depois ninguém consiga lembrar do que ocorreu. E isso de não poder lembrar significa também perder o que nós vencemos, o que havia de desestruturante, de singular naquela vivência. Primeiro se mata, se anula, se aniquila, depois se cria um fake palatável. No momento mesmo da nossa prisão isso já estava ocorrendo. Então é importante que a gente possa disputar esses relatos, disputar nossa história, enquanto estas lembranças estão vivas em nós porque elas têm uma potência muito grande, que não podemos deixar que se perca. E quando falo isso não falo só em relação a 2013, obviamente, falo no geral, a disputa de narrativas, de significados, é tão importante quanto a disputa direta, elas não são separadas, de fato.

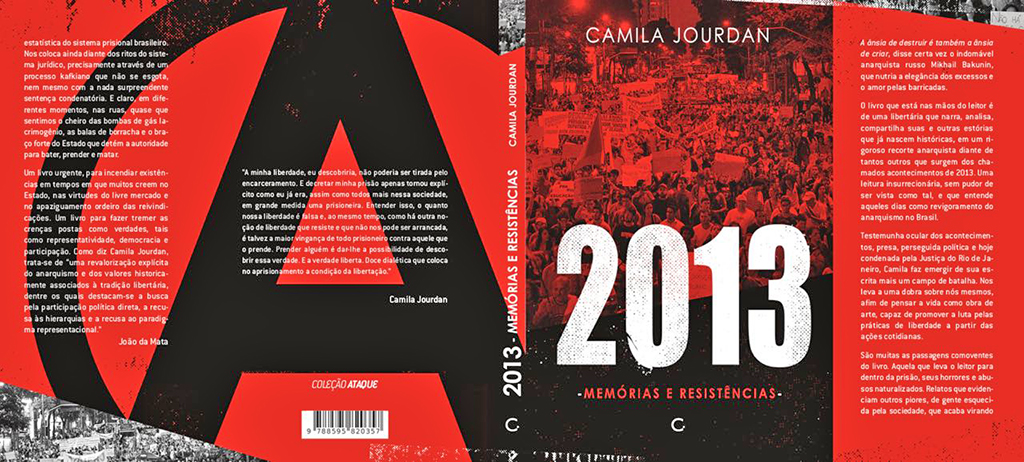

Imagem da capa e contracapa Rafael Daguerre

– Anarquia no vocabulário corriqueiro é entendida como bagunça e vontade de depredação. Não que o leitor não goste disso de vez em quando, mas, em geral, as pessoas associam à destruição da sua condição de vida – do seu ir e vir – do seu trabalho, moradia, etc. Pouco se fala que o anarquismo é um conjunto de ideias que tem uma história, que nasce das lutas de emancipação da classe trabalhadora. É óbvio que a direita se interesse por difamar, mas por que essa invisibilidade das ideias anarquistas mesmo nos ambientes vermelhos, de esquerda?

– Então, a história do anarquismo é também a história de um apagamento de uma potência. Justamente porque temos nossa história contada pelos que ganham as disputas de poder, as instituições. E os anarquistas não estão interessados em tomar o poder. O movimento anarquista foi extremamente forte ao longo das várias resistências no Brasil e no Mundo, e quase não se fala disso. Sem movimento anarquista, a maior parte das grandes modificações sociais não teriam ocorrido porque nós estávamos na linha de frente de todas elas. Inclusive sempre fomos a linha de frente do combate ao fascismo também. Seja na luta educativa, no seio da criação da escola moderna, seja pegando em armas e enfrentando tiranos.

Nós vencemos, no sentido de que impulsionamos as modificações de modo radical por todos os meios. Nós vencemos porque as transformações reais, profundas, se dão de baixo para cima, no âmbito dos valores, no âmbito das práticas, e nós estávamos lá impulsionando elas sem separar meios dos fins almejados. Mas nós não ocupamos os parlamentos e os cargos, nós não contamos a história oficial dos vencedores, então somos invisibilizados. A gente pode pensar aqui na história da Revolução Russa; da Revolução espanhola; na história do sindicalismo revolucionário; na história do primeiro de maio; em maio de 68 ou nas insurreições contemporâneas… Foi derramado muito sangue anarquista para que as conquistas dos explorados fossem conquistas, e nossa história é também a história das nossas traições por alguns que lutaram ao nosso lado (o que foi feito com a makhnovtchina; Kronstadt; etc). Não falo para colocar os anarquistas no papel de coitados, nada do que aconteceu deve ser lamentado, mas deve ser lembrado, registrado, retomado.

Temos que saber quem está ao nosso lado e até que ponto, temos que saber no que somos bons e quais as nossas fraquezas enquanto movimento e, a partir disso, podemos colocar peso naquilo que diz respeito à nossa força. Pensando no hoje, é como se houvesse um grande acordo tácito por conveniência entre as forças institucionais para colocar os anarquistas neste lugar de invisibilidade e criminalização, como se não existíssemos enquanto alternativa política real. Isso se deve justamente à potência que o anarquismo encarna no momento presente, enquanto alternativa antissistêmica, interessa aos grupos partidários nos invisibilizar como caminho de luta e organização viáveis porque querem tragar a insatisfação popular para a via institucional e da representação. Da mesma maneira que interessa à direita nos criminalizar para travar a força da ação direta enquanto motor das transformações históricas.

Foto Carlos Contente, 2014.

– Uma pergunta que copiei do seu livro: o que houve, afinal, em 2013?

– Temos que voltar a isso porque aparece como um pano de fundo discursivo sempre que as ruas voltam a ecoar a revolta. Agora mesmo escutamos inúmeros discursos: ‘tomem cuidado, não vamos repetir 2013.’ E o que se quer dizer com isso? Meus alunos de primeiro período, que eram crianças naquela época, chegam em sala de aula repetindo a narrativa do PT de que 2013 foi o início do golpe contra a Dilma. Isso é terrível, isso mata a nossa história, isso são os mortos não estando seguros com a vitória do inimigo. É uma luta que se trava em um outro campo de batalha, que é o das narrativas. É isso que você quer contar para os seus filhos? Que quando o povo tomou as ruas, o que se ganhou foi a ascensão do fascismo. Isso é ótimo para formar um povo passivo, amedrontado, que sempre precisará de ridículos tiranos, achando que a revolta que não leva a lugar a nenhum. Depois você pode reclamar que as pessoas aqui não se revoltam como lá fora e achar que não tem parte nisso.

Ora, se a luta educa, como costumamos dizer, temos que transmitir esses ensinamentos para as próximas gerações. E isso não vai acontecer se você pular alguns capítulos importantes. O que eu quero contar para os meus filhos é que quando a revolta tomou as ruas, os tiranos morreram de medo, a passagem baixou, a aldeia maracanã foi retomada e está lá até hoje graças ao levante popular, a população apoiou, se sentiu empoderada. Eu quero contar que foi uma revolta anti-sistêmica; com vasta participação das camadas excluídas; com influência anarquista e participação direta. Que as pautas de direita foram banidas das ruas, porque a gente lutava contra o genocídio do povo preto e favelado; por direito à cidade, contra às remoções; por saúde e educação contra os megaeventos. Que as representações partidárias foram recusadas pelo próprio papel vergonhoso que vinham tendo nas lutas há gerações.

Houve reação? Claro que houve reação, e quando é que não haveria?! E houve rechaço dos setores institucionais que incentivaram a criminalização da revolta com medo de perderem seu espaço, que pediram para que os vândalos saíssem das ruas e ficassem só os verdadeiros manifestantes, que entregaram pessoas pra polícia e pediram as nossas cabeças. E houve prisão, perseguição, aprovação da lei antiterrorismo pelo governo do PT… e, depois de dois anos, e de vários processos, quando os “verdadeiros manifestantes” voltaram paras ruas vazias, vestidos de verde e amarelo, pedindo do impeachment da Dilma, aqueles setores que ajudaram a criminalizar os “vândalos” radicais acharam legal dizer que a culpa foi nossa. Percebe o nível da perversão: é ajudar a prender alguém, abrir caminho para a fascistização social e, depois disso, dizer que a culpa é daqueles mesmos que você perseguiu, em vez de encarar o tamanho da desgraça que você ajudou a construir. Pra reação não basta matar ou prender, é preciso matar o sentido, só assim se enterra uma luta pra que ela não deixe nada para as próximas gerações.

Tarsila, de Alex Frechette, obra em homenagem aos presos e processados durante os protestos de 2013 e 2014.

– A condenação dos 23 serviu para condenar também as inúmeras pautas trazidas para as ruas e que permanecem: educação, saúde, habitação, mobilidade urbana, discriminação racial, religiões perseguidas, LGBTI…, fim da violência do Estado ?

– Na medida em que a nossa criminalização e posterior condenação atinge também o significado da nossa resistência claramente atinge as pautas que estavam em cena, por isso eu gosto de lembrar as palavras de ordem das ruas naquele momento. São lutas ainda em curso, todas elas e os processos são capítulos nessas lutas. Isso é algo importante de ser pontuado, porque lutar contra a criminalização vai muito além de pedir a liberdade de indivíduos.

– Michel Foucault escreveu textos e deu entrevistas à imprensa ocidental elogiando a digna revolta do povo iraniano em 1979, que logo descambou para uma teocracia, o governo dos aiatolás. O pessoal caiu de pau no Foucault depois disso. Você vê similaridades entre este fato e as acusações de que “os movimentos de 2013 abriram a porta para a direita”? É melhor ficar engessado em um sistema sufocador com certos benefícios ou arriscar-se no inesperado?

– Aconteceu algo similar com 68 também, são inúmeros exemplos, de reações à direita que se seguiram às insurreições e pelas quais aqueles que se insurgiram foram culpabilizados. Então seria melhor que não houvessem as revoltas? Ora, claramente não se segue. Se você quer procurar culpados, procure entre aqueles que apoiaram a reação, seja por qual motivo for, e não do lado dos revoltosos. Mas, além disso, e eu acho que este é o ponto do Foucault, a revolta tem uma dimensão ética que é um fim em si. Eu gosto muito dessas considerações do Foucault sobre a revolta, da sua abertura para o inesperado, da singularidade que ela carrega enquanto acontecimento, que a diferencia da ideia de uma revolução, mas que a torna em certo sentido um fim em si. A revolução é um processo histórico, no tempo, dentro da cadeia causa-efeito. A insurreição é um corte, e por isso pode possibilitar o surgimento do imprevisto.

Além disso, a revolta tem uma dimensão valorativa, ela afirma algo como necessário quando carrega a ideia: prefiro arriscar a vida do que viver sob esses termos, então ela diz o que a nossa vida pode valer para além da mera sobrevivência. Ela instaura algo com um valor de essência. E quando tantos não tem escolha entre arriscar ou não a vida para que o capital continue onipresente, dizer um ‘não’ a tudo isso tem um significado muito profundo, criador.

Foucault foi muito criticado por isso porque parece haver em suas observações sobre a revolta um elemento místico, e obviamente que isso é mal visto pela tradição materialista, este flerte com a religião, digamos assim. Mas é fácil explicar isso para quem viveu algo similar, sem fazer uso de qualquer comprometimento metafísico. Há algo no acontecimento insurrecionário que tem pouco ou nada com o que você vai ganhar com ele no tempo histórico. Ele é a própria vivência de uma outra configuração. As pessoas dizem, mas se não houver organização, não adianta se revoltar, e com isso se esquecem que a própria revolta também organiza, ainda que pela necessidade concreta. Não existe processo insurrecionário que não carregue consigo ganhos organizacionais. E disso você pode até retirar um ganho para o futuro, em outros processos certamente serão retomados, mas o mais importante é que ali, naquilo que você foi feito, houve um ganho em si. O que os anarquistas sempre lembraram: fazer agora a sociedade que você quer, os meios já são os fins, por isso a ação é direta.

Se você conversar com qualquer ex-secundarista que viveu uma ocupação escolar em 2016, por exemplo, e vou usar isso pra não falar da minha própria experiência individual, ele vai te dizer que o principal da ocupação não foi ter ou não ganho as pautas pelas quais se lutava, mas o que se conseguiu construir ali mesmo no processo de luta, a pequena comuna autogerida que encarnava em ato uma nova maneira de viver e construir conhecimento, e que se expressava como um fim em si. Essa vivência é educativa, claro, porque ela ensina muito para quem esteve ali, ensina que a escola pode ser diferente, que a hierarquia não é uma condição necessária à organização, você não retira essa experiência de quem viveu ela, mesmo que você persiga, prenda, tente dar um outro significado ao processo histórico que seja uma falsificação espetacular. Essa pessoa se torna um agente transformador porque ela carrega aquela experiência consigo para onde for e ela não é mais tão facilmente governável. A pessoa vai querer reviver aquela experiência, é como se tivesse sido inoculada com algo, são experiências que unem as pessoas, quase como uma irmandade, e daí é fácil fazer paralelos com aspectos religiosos, mas não há qualquer pressuposto metafísico nisso. O nosso modo de vida capitalista contemporâneo, sem forma, é que é muito destituído de sentido mesmo. É preciso lembrar que existe sentido imanente na existência, por vezes a revolta nos possibilita isso.

Foto Carlos Contente, 2014

– Recentemente com a eclosão da revolta nos Estados Unidos as redes sociais evocam o símbolo do antifascismo. Professores antifascistas, garis antifascistas, museólogas antifascistas… é bonito de se ver, o que pode ser uma popularização da causa. Porém o desgovernador que até ontem falava em atirar na cabecinha referindo-se a incursões policiais na favela hoje demagogicamente se diz antifascista; por outro lado um minúsculo grupo calçando sapatênis se apropria do símbolo, o pinta de amarelo e negro e reivindica o termo anarco capitalismo uma espécie de extremismo neoliberal. Existe isso? Como os anarquistas estão se contrapondo a estas apropriações malucas de seus termos?

– Bom, neste momento que tantos se declaram antifas, não somos nós que vamos reclamar, não é mesmo? Estudantes do pré-comunitário pedindo aula sobre antifascismo é tudo que queremos. Esse também o efeito da propagando pelo ato, e as ações no EUA são formadoras e educativas também neste sentido. Mas, daí para que seja de fato formador, algumas coisas precisam ser pontuadas. Primeiramente, na contemporaneidade, a designação antifa diz respeito a uma orientação que certos coletivos e movimentos revindicam quanto a não tolerar o fascismo de maneira alguma. Não diz respeito a um grupo específico, que pudesse ser uma organização terrorista, mas também não diz respeito a ser simplesmente contra o fascismo. Trata-se de uma orientação geral e prática revindicada por certos grupos, em sua maioria anarquistas, mas não apenas anarquistas. Grupos que legitimam a ação direta, e que afirmam que com o fascismo não se discute, se combate diretamente. Grupos que não legitimam a luta jurídica ou institucional no combate ao fascismo, mas que se organizam para diretamente impedir o fascismo de crescer, seja por impedir uma manifestação fascista, seja por impedir o fascismo no micro da sociedade, etc… Daí penso que é importante agora quando todos se viram e dizem: somos todos antifas! Isso é bom porque caminha no sentido oposto da criminalização. Mas isso significa que estamos todos juntos na luta contra o fascismo? Não exatamente, há uma tentativa de assimilação também em curso, de domesticação, de cooptação e criação de fakes palatáveis. Faz parte da reação.

Não me agrada ver liberais revindicando o rótulo antifa e fazendo referência à frente ampla da segunda guerra mundial, por exemplo. Ser antifa não é ser contra o Bolsonaro. Não é nem ser de esquerda exatamente. Anarco-capitalismo então, não há nada de positivo nisso, é uma designação que confunde e que me parece mesmo uma contradição em termos. Se é anarquismo é necessariamente anticapitalista e se é capitalista é necessariamente estatal. Este é o ponto de vista que eu e Acácio Augusto defendemos no artigo que publicamos na Folha de São Paulo¹. A popularização do termo antifa, ou anarquista, não pode significar o apagamento da nossa identidade política e das diversidades de táticas, caso contrário essa propagação se torna a nossa diluição. Os movimentos antifas são movimentos que defendem a auto-defesa; a ação direta e a resistência não-institucional. Não se deve apagar a identidade política dos movimentos antifas, que são múltiplos em termos ideológicos, é verdade, mas que possuem essas características que elenquei em comum. O efeito desse apagamento é muito nefasto porque é novamente a invisibilidade de uma alternativa de luta, como comentávamos antes. Em todo caso, é sempre um jogo de forças, Mark Bray comentou recentemente na entrevista² que deu à Facção Fictícia que tentar se revindicar antifa também pode levar setores da esquerda institucional a uma radicalização. Otimismo? Talvez. De qualquer forma, temos que lidar com esse jogo de força aproveitando o que ele tem de positivo, que é divulgar a força do nosso posicionamento político.

Foto Carlos Contente, 2019

– A luta anarquista contra a farsa da democracia burguesa reivindica a não participação neste jogo. O voto nulo não colabora indiretamente com o fascismo molecular, cotidiano, ao deixar que outros elejam governantes racistas, machistas, autoritários e fascistas?

– Bom, os anarquistas sempre denunciaram a farsa da democracia representativa, isso carrega também um outro modo de pensar a política que não seja pelo viés da representação, mas que foque nas construções e na participação direta. O processo eleitoral é um jogo de cena, as pessoas percebem isso de modo muito forte, é mais um nicho de mercado espetaculoso, os políticos são produtos, e agora o algoritmo da sociedade de controle parece resolver tudo pra você. Mas não participar disso não é um fim em si, pode ser uma tática, esvaziar o que já e vazio, não colocar peso, deixar minguar, investir em outras frentes de ação, mas não serve pra nada se não se procura construir outras formas de fazer política. A questão é que votar ou não votar não é o importante, muitos anarquistas votaram na última eleição, quase que por desespero. Eu não vejo essa ação como o diferencial exatamente, o importante é que se entenda que essa não é face primordial da política, que não é isso que pode gerar modificações profundas na sociedade. E obviamente que abdicar disso também não nos torna responsável pela ascensão da extrema direita, que tem causas profundas na nossa sociedade.

Denunciar a farsa eleitoral sempre foi um modo de trazer à cena outro modo de fazer política, porque o processo espetacular se nutre de capturar a força do concreto. Não é por acaso que os movimentos sociais aparelhados se põem em função das candidaturas, e que, com isso muita luta direta é entregue, é traída. Então algo que poderia desembocar em transformações profundas é tratado como meio para um fim que não serve pra nada ou serve pra muito pouco. Ainda agora muitos que advogam para se não ir para rua, dizendo falar em nome de uma preocupação com a pandemia, ou com um possível golpe, estão de fato depositando suas fichas na aposta furada do processo eleitoral que, já vimos o filme, para ser ganho demanda que a representação não corresponda ao representado. Não fomos nós anarquistas que conseguimos convencer as pessoas da falência da representação, foi o próprio processo, foi por exemplo o cartaz da guerrilheira na campanha eleitoral que não correspondia à Dilma no poder, acho mesmo que depois desse cartaz o ‘isso não é um cachimbo’ se tornou ultrapassado, Magritte jamais conseguiria denunciar os limites da representação tão bem quanto o próprio processo eleitoral.

*Isto não é um cachimbo. René Magritte. A traição das imagens. 1929. Óleo sobre tela. 63,5 x 93,98 cm. Museu de Arte do Condado de Los Angeles.

Fotografia do prontuário de José Oiticica. Imagem Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, no livro Clevelândia, Anarquismo, sindicalismo e repressão política no Brasil, de Alexandre Samis.

– Os artistas plásticos simplesmente amam trabalho de Hélio Oiticica pelo pioneirismo, pela liberdade e alegria com as quais ele rompeu, nos anos sessenta com a conversação modernista na pintura ou na escultura e mistura os meios, faz a cor brincar no espaço com seus parangolés e labirintos. Seu pai fotógrafo também é um nome conhecido no circuito de artes. Já o avô, José Oiticica, autor de “A doutrina anarquista ao alcance de todos” nunca é citado, porque evoca um espectro que incomoda a classe que compra e se adorna com o bom e o melhor da produção contemporânea de arte – o do anarquismo e sindicalismo do início do século XX ou a da velha violência do Estado. Enfim, é longa e ainda atual a história de apagamento da ideologia anarquista apesar dela haver adiantado há cem anos atrás, temas como o feminismo, a ecologia e a produção de outros modos de vida. Hoje temos produtos orgânicos caros e elitistas. Hoje alguns parangolés estão guardados em coleções, agregando valor à vaidade de seus donos – suas cores já não giram mais no espaço como quando Nildo da Mangueira os vestia. Ao que parece o capitalismo e o Estado com todas as crises que provocam, se fortaleceu. Artistas engajados geralmente se perguntam: como resistir à captura? Vale a pena insistir nisso?

– Eu já te disse uma vez que a toda resistência corresponde uma captura, mas que a volta também é verdadeira, e a toda captura corresponde uma nova resistência. E o jogo de forças segue em curso…eu penso que não é uma questão de insistir não, é uma questão de não ter escolha, é isso ou ser esmagado. E a vida resiste por todas as frestas apesar do capital. O que eu tenho percebido é que há um âmbito que não é capturável, e este âmbito é sempre uma singularidade imprevista, eu acredito que a gente tenha que construir narrativas sobre esse âmbito. As vezes dá um desânimo porque parece que a gente só perde, e nada avança, a gente olha e parece que tudo foi em vão. É por isso que é importante lembrar das pequenas brechas, do quanto a gente incomodou e transformou apesar dos apagamentos e capturas, enquanto resistência histórica coletiva. Essa semana eu estava olhando as fotos dos protestos em São Paulo, alguém pichou numa barricada: ‘2013 vive!’ Sabe, é uma bobagem, mas isso me emocionou, apesar de todos os apagamentos, apesar de tudo que se produz de lixo sobre nós, nossa história está aí nas ruas, sendo continuada, a história das lutas sempre será da tentativa de apagamento, mas ainda assim sempre será melhor que elas tenham existido naquilo que foram. Curta é a vida, longa é a arte.

Foto Carlos Contente, 2014

– Por que não viver, não viver este mundo? A liberdade assusta? A liberdade TE assusta?

Eu gosto da continuação: e pra ter outro mundo é preci-necessário viver… é preciso viver este mundo pra fazer outro mundo, apesar do que quer que seja, não há outro mundo, ainda temos que fazer um e é no aqui e agora que temos que fazer isso. Daí isso assusta, o indeterminado, a ausência de garantias. Se isso é a liberdade, ela carrega o imponderável, a liberdade enquanto indeterminação. Eu não acredito em liberdade inata, liberdade liberal do sujeito atomizado. Liberdade de escolher sua prisão, de ter a chave da sua cela. A liberdade que me interessa é aquela que precisa ser conquistada neste mundo, no conflito, apesar das mazelas, e esta é necessariamente coletiva. Por um lado, é um princípio da relação entre as pessoas que não pode ser jamais completamente suprimido, por outro, é uma construção permanente em disputa. Não creio que respondi, mas enfim, esse tema ultrapassa em muito o que se pretende nessa conversa.

Foto Carlos Contente, setembro de 2019.

– Certa vez, caminhando bucólico entre duas pistas de alta velocidade em Laranjeiras, em frente à sede do governo do Estado vi uma faixa negra, com o “A” circunscrito e os seguintes dizeres “Contra o genocídio nas favelas / A ditadura nunca acabou”. Fiquei dias com aqueles dizeres na cabeça–na minha memória foram se encaixando as peças de um quebra cabeças – pessoas pagando parra morrer na “saúde” privada ou na fila do SUS; cenas de jovens covardemente assassinados pelo Estado, que não é de agora. Existe democracia no Brasil? Se existe, onde ela está?

Essa também é uma discussão longa. Será que a democracia não foi desde sempre uma grande mentira? Será que não foi inventada para se manter pela exceção e ser um governo da elite? Será que deveríamos ainda revindicar uma democracia real que nunca existiu em lugar nenhum? O próprio termo ‘democracia’ se tornou vazio de sentido, cada um entende algo diverso por isso e todos dizem defender a democracia, talvez devêssemos parar de falar em democracia e passarmos a usar outros termos, autogestão, liberdade, auto-determinação dos povos. Sobre isso, eu queria recomendar o livro do coletivo Crimethinc, Da democracia à Liberdade. Agora, sobre a política de extermínio na qual vivemos não me resta dúvida de que não há respeito à constituição, garantias legais, estado de direito…a situação das favelas e periferias são grandes territórios de exceção permanente, onde nem a capa superficial de respeito à legalidade é mantida. É por isso que esse medo do golpe militar que ainda virá parece tão irreal. As pessoas já estão sendo mortas dentro das suas casas sem limite ao poder absoluto das forças policiais.

Foto Carlos Contente, 2014

– Certa vez lhe encontrei no lançamento de um livro contundente Auto de resistência³ de Gizele Martins. Lá ouvimos histórias extremamente dolorosas contadas por mães que perderam seus filhos para a violência de Estado e em certa altura você comentou que até havia repensado a sua própria prisão: foi detida por se revoltar, entretanto a necropolítica desce o nível e fuzila quem quer simplesmente existir; Marielle perguntou e eu também vou perguntar – quantos mais têm que morrer para esta guerra acabar? E esta guerra, vai acabar?

– A gente sabe que a guerra às drogas é uma desculpa para manter territórios sitiados, é uma desculpa para o genocídio do povo preto, é uma desculpa para aterrorizar locais onde a autogestão da vida poderia constituir uma resistência, é uma desculpa para o controle do povo pobre. Não faria sentido uma guerra às drogas que mata mais que as drogas, então o que temos é uma política de segurança genocida. Não é que ela não está funcionando, ela está funcionando muito bem porque o projeto é este mesmo. A guerra não vai acabar porque ela não existe, trata-se de uma guerra fabricada pra mascarar o extermínio, a política de morte pura e simples. Quando Mbembe apresenta o conceito de necropolítica ele salienta exatamente este ponto: é necessário ao poder constituído criar a figura ficcional de um inimigo interno para poder estabelecer a exceção e, a partir disso, a divisão entre os que devem morrer para que outros vivam. O combate ao tráfico de drogas cumpre este papel. Que a morte das pessoas pobres, pretas e faveladas é um projeto se mostra claramente quando as operações policiais continuam durante a pandemia, e matam diariamente.

Toda a política de suposta guerra que vivemos se estabelece para possibilitar o extermínio, não tem relação com combate ao tráfico, essa é a desculpa discursiva. É a fabricação de um inimigo capaz de justificar as maiores atrocidades. O Estado fomenta o tráfico de drogas, mantém as armas, tudo para justificar as incursões violentas cuja finalidade é a morte dos mais pobres, é a manutenção de territórios sitiados e de pessoas vivendo sob constante terror. A violência é um produto, Witzel se elegeu vendendo este produto. Para a classe média fascistizada, isso aparece como combate à criminalidade; para os mais pobres, isso significa que suas vidas são alvos. Precisamos nos voltar para essa questão como uma pauta primeira e urgente, trata-se de uma situação insustentável, é preciso parar o genocídio nas favelas.

– Como a classe média brasileira comprou um discurso fascista em 2018 e por que as pessoas apoiam, as posições absurdas do presidente durante a pandemia?

– Bom, por um lado, existe a fascistização da sociedade que sempre existiu e apenas saiu do armário. A verdade é que a sociedade brasileira é extremamente conservadora, racista, machista, homofóbica…nunca houve uma modificação desses valores de baixo pra cima na nossa sociedade. Nunca se prezou por um projeto de modificação profunda dessas mentalidades. Não podemos sequer dizer que este projeto falhou porque ele nunca existiu seriamente, ele nunca foi interessante para aqueles que ocupavam o poder. Então o Bolsonaro capta bem esses elementos. Ele cresce naquilo que sempre fomos fingindo não ser. Outra questão é como a nova direita foi capaz de trazer para si os elementos anti-sistêmicos da sociedade, de um modo que a esquerda institucional se recusou a fazer. Daí temos agora um governo que rasga a constituição federal e uma oposição que chora em cima da democracia que morreu sem nunca ter existido de fato. A chamada crise da representação acabou sendo canalizada por esta direita que se diz, no discurso, anti-instituição, mas que nada mais é do que a própria instituição sem vergonha de se mostrar. O que vem à tona com o governo Bolsonaro são forças políticas que já estavam aí, nas sombras, os coronéis; a milícia; os grandes latifundiários; aqueles que nunca se conformaram com o fim da ditadura militar…

A esquerda institucional tem muita responsabilidade nesta ascensão neofascista por nunca ter levado a cabo um projeto real de modificação de sociedade; por ter sido sempre uma direita envergonhada e conciliadora de classe; por pensar mais na manutenção de um nicho de poder do que na transformação de baixo para cima da sociedade. Daí também a força que o anarquismo pode ter hoje, como alternativa de ação. O discurso do Bolsonaro acaba que dialoga com uma parte do povo, porque as pessoas foram formadas na meritocracia, na moral do trabalho… Quem consegue viver com um auxílio de 600 reais, que na maior parte das vezes nem chega aos mais necessitados? É claro que as pessoas querem então sair pra trabalhar, elas foram ensinadas que sem trabalhar não se tem direito de sobreviver e muitas delas estão passando necessidade real, daí parece que faz sentido arriscar a própria vida para dar lucro ao patrão, já que sem comer não viverão também.

O discurso compassivo não vai dialogar com as pessoas, “fique em casa e morra de fome” não convence ninguém. Elas responderão: fácil pra você falar! É mais plausível então acreditar que Bolsonaro está defendendo a liberdade quando diz que as pessoas devem circular. O que é preciso contrapor a isso é que a vida vale nela mesmo, não para manter a economia funcionando. Daí a pergunta que precisa ser feita seriamente: o que é um bem em si? O sistema capitalista ou a sobrevivência? Quem diz o sistema capitalista pode até defender um isolamento social (essas são as forças moderadas hoje, liberais no discurso como a rede Globo de televisão, por exemplo), mas apenas para depois tudo voltar ao normal melhor. O que temos que dizer é: não queremos o normal, o normal gerou isso que está aí e só vai piorar, se não for o vírus, será outra tragédia, isso é o capitalismo, a vida é outra coisa, e essa vida é que precisa ser defendida acima do que quer que seja. É esse “pulo do gato” que os governantes mais temem que as pessoas tenham neste momento, que elas finalmente percebam que este modo de vida é insustentável e se revoltem. Enquanto a esquerda se recusar a fazer um discurso radical e continuar focando nas eleições e na manutenção do insustentável status quo, Bolsonaro vai sempre dialogar mais com as massas do que a gente. Eu acredito que apenas os anarquistas estão preparados para fazer este discurso, pois sempre tiveram a coragem de apontar estas contradições.

Nâo acabou, tem que acabar. Eu quero o fim:

do sistema militar

dessa gente de chorar

da política de matar!

¹ Folha de São Paulo, Ilustríssima. Agosto de 2019. (Para quem não é assinante, o texto publicado na Folha, na íntegra no site da Facção Fictícia Libertário é sinônimo de anarquismo)

2. Entrevista ao Mark Bray no site da Facção Fictícia

3. Lançamento do livro “Auto de resistência a omissão que mata” de Gisele Martins, comunicadora e ativista da Frente Maré – Jornal Brasil de Fato, 19 de dezembro de 2019.

4. Catálogo da Editora Circuito.

5. Samis, Alexandre. Clevelândia: anarquismo, sindicalismo e repressão política no Brasil. São Paulo: Entremares; Intermezzo, 2019.

6. Martins, Gisele. Auto de resistência, a omissão que mata – 1 ed – Rio de Janeiro: A. M Designer, 2019.