Il est impossible de nier la crise économique et humanitaire qu’a connue le Venezuela, mais il faut identifier les responsables : les États-Unis.

Vous pouvez, pour une raison ou une autre, ne pas apprécier le gouvernement de Nicolás Maduro. Mais vous ne pouvez ignorer les faits concrets qui ont marqué son administration. Parmi les militant·e·s de gauche, une certaine nostalgie du gouvernement d’Hugo Chávez est répandue. Cette nostalgie de la période historique s’explique par plusieurs raisons.

Le Venezuela a toujours été un pays rentier dépendant du pétrole. Cela signifie que plus de 90 % de l’activité économique nationale était non seulement concentrée dans l’industrie pétrolière, mais surtout sur le marché international, puisqu’une part importante de la production pétrolière nationale est destinée à l’exportation.

Au début des années 1990, le Venezuela a traversé une grave crise économique. Cette situation économique était marquée par deux facteurs critiques : d’une part, la crise de la dette extérieure, qui touchait la quasi-totalité des pays d’Amérique latine, et d’autre part, la chute du prix du pétrole.

Cela impliquait une diminution des entrées de dollars, une pression accrue sur les comptes publics et la balance des paiements, entraînant des difficultés croissantes à maintenir les niveaux de consommation et d’importation, dans un contexte d’hyperinflation

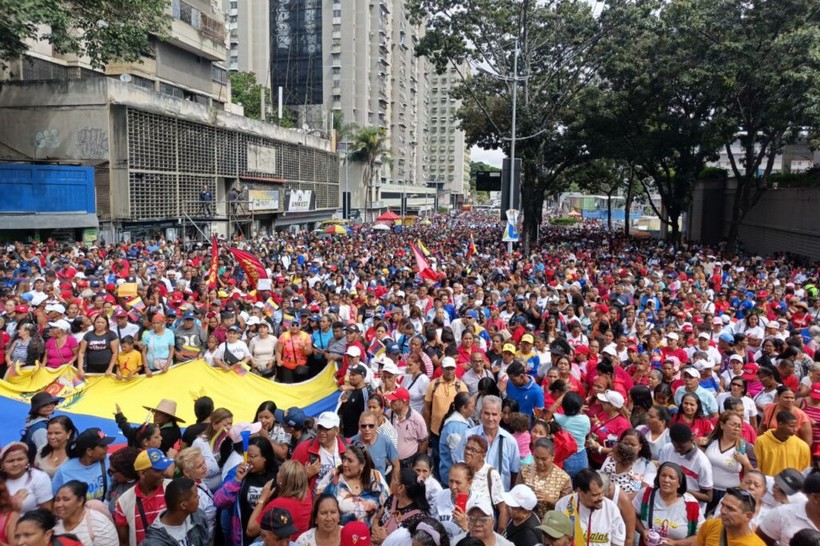

À la fin de la décennie, face à une situation budgétaire et extérieure tendue, le gouvernement de Carlos Andrés Pérez a lancé un plan d’ajustement associé à un programme de soutien du Fonds monétaire international (FMI). Des mesures telles que la hausse des prix et des tarifs des transports, ainsi que des libéralisations, ont déclenché des manifestations et des pillages connus sous le nom de « Caracazo », un mouvement violemment réprimé qui a fait de nombreuses victimes.

Le gouvernement Chávez est le fruit de ce mécontentement social, de la crise économique et des réponses néolibérales et antinationales apportées à ces événements. Après l’élection de Chávez et sa victoire contre les tentatives de coup d’État de 2002, la situation au Venezuela a profondément changé : le secteur pétrolier a été nationalisé et les revenus pétroliers ont servi à financer d’importants programmes sociaux. Les politiques publiques se sont concentrées sur les « missions sociales », et notamment sur la construction de plus de 5 millions de logements abordables, la réduction de l’analphabétisme et de l’extrême pauvreté, ainsi que l’expansion des soins de santé primaires.

Le gouvernement Maduro hérite cependant d’un ensemble de difficultés que le gouvernement Chávez n’a pas connues. Premièrement, bien que l’administration chaviste ait obtenu des résultats positifs sur le plan social, cela n’a pas suffi à favoriser une diversification productive. Autrement dit, elle n’a pas permis de surmonter la dépendance au pétrole.

La chute brutale de 70 % du prix du baril de pétrole en 2014 a donc constitué le premier coup dur pour le gouvernement Maduro, car près de 95 % des recettes d’importation provenaient de ce secteur. Le pays, quasiment dépourvu de réserves internationales, s’est retrouvé confronté à une crise profonde, avec des difficultés d’importation de biens de première nécessité et une inflation galopante.

La situation s’est envenimée en 2019 lorsque Juan Guaidó s’est autoproclamé président du Venezuela. Suite à cela, le gouvernement étasunien a reconnu cette nouvelle autorité. En conséquence, les comptes vénézuéliens ont été gelés, entraînant la fermeture de nombreuses opérations bancaires dans le pays.

Cela a porté un coup dur à la capacité d’effectuer des transferts et des paiements à l’étranger. La disparition d’une importante banque correspondante prive le pays de moyens pratiques pour payer ses importations et le fret en dollars, pour effectuer des transferts et des paiements internationaux, et pour utiliser normalement ses comptes à l’étranger.

En 2017, les États-Unis ont renforcé les restrictions financières, réduisant ainsi l’accès au financement. En 2018, les avoirs vénézuéliens et de PDVSA aux États-Unis ont été gelés, et en 2019, les réserves d’or vénézuéliennes ont été gelées et les exportations de pétrole vers les États-Unis ont été soumises à un embargo.

En 2020, le gouvernement Maduro subit toujours les graves conséquences de la pandémie de Covid-19 et d’une nouvelle chute du prix du pétrole. Il est également confronté à une « guerre économique » marquée par des pratiques telles que l’accaparement, le sabotage, la spéculation et la contrebande de produits extraits, notamment de biens subventionnés.

Il est donc impossible de nier la grave crise économique et humanitaire qu’a traversé le Venezuela. Ce que nous ne pouvons ignorer, c’est l’identification des véritables responsables : les États-Unis et leurs méthodes d’étranglement économique, conjuguées à une économie qui, malheureusement, reste fortement dépendante du secteur pétrolier.

Toutefois, depuis 2022, l’économie vénézuélienne a fait preuve d’une capacité de reprise surprenante. L’inflation au Venezuela est passée de plus de 1 000 % par an à moins de 10 %. La levée de certaines sanctions internationales sur les exportations de pétrole vers les États-Unis a également contribué à l’augmentation des recettes en dollars et à la réduction des pénuries dans les supermarchés.

Entre 2022 et 2024, environ 4,6 millions de personnes sont sorties de la pauvreté. Selon un rapport de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL), l’économie vénézuélienne a enregistré la plus forte croissance en 2024 et 2025, avec des taux respectifs de 8,5 % et 6 %.

Par conséquent, l’évaluation du gouvernement de Nicolás Maduro doit être faite avec plus de prudence, en se méfiant du discours dominant relayé par les médias traditionnels et en tenant compte des défis d’une économie étouffée par l’impérialisme des États-Unis.

L’auteure

Juliane Furno est titulaire d’un doctorat en économie de l’Université de Campanie. Elle est professeure d’économie à l’Université Federal Fluminense (UFF) et militante du Mouvement populaire brésilien.

Traduction, Evelyn Tischer