Dans cet article, en nous appuyant principalement sur ‘Une histoire populaire des États-Unis’, nous explorerons le concept de guerre culturelle et son importance dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Il s’agit d’un exemple bien connu de propagande politique d’État visant à persuader les États-Unis d’abandonner leur isolationnisme et leur neutralité traditionnels dans les conflits internationaux et de devenir un acteur majeur du conflit. Un large éventail d’activités, tant aux États-Unis qu’à l’étranger, fut mis en œuvre à cette fin, ce qui peut être considéré comme le point de départ de la propagande d’État.

Le chapitre 14 de « Une histoire populaire des États-Unis » s’intitule « La guerre est la santé de l’État », [NdE. : Pour lire l’article en français, cherchez dans le lien la section « Traducteurs », située vers la fin du texte]. Cette phrase est de l’écrivain R. Bourne. En effet, lorsque plusieurs pays européens entrèrent en guerre en 1914, les gouvernements étaient prospères, le patriotisme florissant, la lutte des classes s’était apaisée et de jeunes hommes mouraient en nombre effroyable sur les champs de bataille, presque toujours pour quelques centaines de mètres de terrain entre deux lignes de tranchées.

James Wadsworth, sénateur de New York, a suggéré que l’entraînement militaire soit obligatoire afin d’empêcher que « notre peuple ne soit divisé en classes ».

L’accomplissement ultime de cette obligation se déroulait en Europe. Dix millions de personnes allaient mourir sur les champs de bataille et vingt millions d’autres de faim et de maladies liées à la guerre . Depuis lors, personne n’a été en mesure de démontrer que la guerre apporte un quelconque avantage qui compense la perte d’une seule vie humaine.

Les citoyens britanniques ignoraient tout de ces massacres. Un écrivain anglais se souvient : « Bien qu’il s’agît de la défaite la plus sanglante de toute l’histoire de la Grande-Bretagne (…), notre presse était superficielle, sensationnaliste et crue, et rien ne laissait transparaître que ce n’avait pas été un grand jour, une victoire, en réalité. » La même chose se produisit du côté allemand, comme l’écrit Erich Maria Remarque dans son excellent roman : alors que les mitrailleuses et les obus fauchaient des milliers de soldats, les communiqués officiels annonçaient : « Le calme règne sur le front occidental . »

Au printemps 1917, les États-Unis sombrèrent dans ce gouffre de mort et de trahison. Des mutineries commencèrent à éclater dans l’armée française. On dénombra des insurrections dans 78 de ses 112 divisions ; 629 soldats furent jugés et condamnés, et 50 furent exécutés. L’intervention des troupes américaines était absolument indispensable.

Le peuple américain ne voulait pas entrer en guerre

Le lendemain de la déclaration de guerre du Congrès, le Parti socialiste convoqua une convention d’urgence à Saint-Louis et annonça que cette déclaration constituait « un crime contre le peuple américain ». Dès l’été 1917, des rassemblements socialistes pacifistes dans le Minnesota attiraient des foules – 5 000, 10 000, voire 20 000 – d’agriculteurs protestant contre la guerre, la conscription et la spéculation. Un journal du Wisconsin, le Plymouth Review, affirmait qu’« aucun parti ne s’est renforcé aussi rapidement que le Parti socialiste à cette époque ». Il rapportait que « des milliers de personnes affluent pour écouter des orateurs socialistes dans des endroits où quelques centaines de participants suffisent à constituer une foule ». L’Akron Beacon Journal, un journal conservateur de l’Ohio, rapportait que « peu d’analystes politiques (…) nieraient que, si des élections avaient lieu à cette époque, une puissante vague socialiste déferlerait sur le Midwest ». Il affirmait que le pays « ne s’était jamais engagé dans une guerre aussi impopulaire ».

Malgré la propagande et le patriotisme exacerbés, les socialistes obtinrent des résultats extraordinaires aux élections municipales de 1917. Leur candidat à la mairie de New York, Morris Hillquit, recueillit 22 % des suffrages, soit cinq fois le pourcentage habituel. À Chicago, le score du parti passa de 2,6 % à 30,2 %.

Wilson, ce pacifiste qui a entraîné les États-Unis dans la guerre

Hofstadter soutient que la « nécessité économique » a motivé la politique de guerre de Wilson. Une grave récession s’est déclarée aux États-Unis en 1914. Plus tard, J.P. Morgan déclarera : « La guerre a commencé à un moment difficile… Les entreprises étaient en déclin, les prix agricoles s’effondraient, le chômage était élevé, l’industrie lourde fonctionnait bien en deçà de ses capacités et les rémunérations bancaires avaient été réduites. » Mais en 1915, les commandes de matériel de guerre des Alliés – principalement de Grande-Bretagne – ont relancé l’économie et, en avril 1917, plus de 2 milliards de dollars de fournitures avaient été vendus aux Alliés. Comme le souligne Hofstadter, « les États-Unis se sont associés aux Alliés dans cette union fatidique entre guerre et prospérité ».

Le capitalisme américain avait besoin de rivalités internationales – et de guerres périodiques – pour créer une unité d’intérêts artificielle entre riches et pauvres, supplantant ainsi la véritable solidarité entre les pauvres eux-mêmes, manifestée par quelques mouvements sporadiques. Il est difficile de savoir dans quelle mesure les hommes d’affaires et les hommes d’État en étaient conscients, mais leurs actions, même si elles n’étaient pas entièrement intentionnelles, mais plutôt le fruit d’un instinct de survie, s’inscrivaient dans ce cadre. Et en 1917, ce processus exigeait un consensus national sur la guerre.

Le gouvernement a dû faire un effort

Le gouvernement a dû déployer des efforts considérables pour parvenir à ce consensus. L’absence de réaction spontanée face à ce phénomène est attestée par la fermeté des mesures prises : recrutement de jeunes, campagne de propagande minutieuse à l’échelle nationale et sanctions sévères pour les contrevenants.

Malgré les paroles enflammées de Wilson sur la guerre « pour mettre fin à toutes les guerres » et « pour garantir un monde sûr pour la démocratie », les Américains tardèrent à s’enrôler. Un million d’hommes étaient nécessaires, mais dans les six semaines qui suivirent la déclaration de guerre, seuls 73 000 s’étaient engagés. Le Congrès vota massivement en faveur de la conscription.

Lorsque le président Woodrow Wilson dut faire face à l’ entrée en guerre des États-Unis dans la Première Guerre mondiale, il était contraint par un ensemble de constructions idéologiques qui avaient maintenu les États-Unis à l’écart des affaires européennes. Une large partie de la société américaine croyait que la préservation des valeurs de liberté et de démocratie exigeait de se tenir à distance d’un Vieux Continent marqué par des siècles de conflits internes. Il était donc essentiel que Wilson et ses conseillers convainquent les citoyens de deux choses : premièrement, que c’était précisément pour défendre la démocratie que les États-Unis devaient intervenir dans le conflit ; deuxièmement, que la promotion à long terme des valeurs de liberté nécessitait une certaine restriction des droits qu’elle accordait pendant toute la durée de la guerre. De plus, l’idéal d’une croisade pour la liberté conçue à l’américaine pouvait ouvrir la voie à l’effort de guerre américain à l’étranger.

Le Comité d’information publique

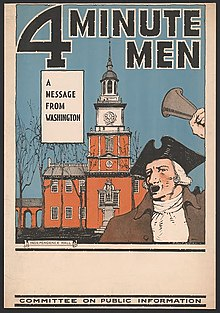

George Creel, journaliste chevronné, devint le propagandiste officiel du gouvernement sur les questions de guerre ; il créa un Comité d’information publique afin de convaincre les Américains du bien-fondé du conflit. Il engagea 75 000 orateurs qui prononcèrent 750 000 discours de quatre minutes dans 5 000 villes américaines. Ce fut un effort colossal pour mobiliser une population réticente. Début 1917, un membre de la Fédération civique nationale déplorait que ni les ouvriers ni les agriculteurs ne participent aux efforts déployés par les ligues de sécurité et de défense, ni à aucun autre mouvement visant à préparer le pays, et ne manifestent aucun intérêt pour ces efforts.

George Creel, journaliste chevronné, devint le propagandiste officiel du gouvernement sur les questions de guerre ; il créa un Comité d’information publique afin de convaincre les Américains du bien-fondé du conflit. Il engagea 75 000 orateurs qui prononcèrent 750 000 discours de quatre minutes dans 5 000 villes américaines. Ce fut un effort colossal pour mobiliser une population réticente. Début 1917, un membre de la Fédération civique nationale déplorait que ni les ouvriers ni les agriculteurs ne participent aux efforts déployés par les ligues de sécurité et de défense, ni à aucun autre mouvement visant à préparer le pays, et ne manifestent aucun intérêt pour ces efforts.

Le Comité d’information publique (CIP) était un vaste appareil de diffusion d’informations et de propagande qui, selon de nombreux historiens, fut, à tous égards, à l’origine de la propagande d’État moderne. (…) On pourrait certes arguer que des actes de propagande émanant d’organismes publics existaient déjà dans l’Antiquité – comme en témoignent les triomphes romains ou les discours enflammés des orateurs grecs – mais c’est durant la Première Guerre mondiale que leur utilisation devint systématique et généralisée. Il ne s’agissait plus d’actions sporadiques liées à l’initiative personnelle d’une personnalité influente, mais d’un vaste appareil de propagande institutionnalisé, financé par d’importantes sommes d’argent public et piloté par la bureaucratie d’État. L’objectif du comité fondé par Wilson était de convaincre l’opinion publique que la participation des États-Unis à la guerre était nécessaire et noble, car elle visait à mettre fin à la tyrannie et à préserver les institutions démocratiques.

En 1914, les journaux avaient relaté les massacres effroyables perpétrés dans les tranchées européennes. Ces informations avaient renforcé les sentiments pacifistes d’une population qui venait de réélire Wilson, notamment parce qu’il avait fait campagne sur le slogan selon lequel il avait maintenu les Américains hors du conflit . Aussi, pour convaincre les citoyens de la nécessité d’entrer en guerre, il fallait attiser le patriotisme, dépeindre les Allemands comme des ennemis haïs et craints, diffuser le message de la nécessité d’accepter des sacrifices et de se serrer la ceinture, encourager l’engagement volontaire et promouvoir l’achat d’obligations de guerre. Cela nécessitait l’organisation d’une campagne de propagande d’une ampleur sans précédent dans l’histoire de l’humanité.

Creel réunit une équipe d’artistes, d’écrivains, de journalistes, de musiciens et de professionnels de la publicité et du divertissement . Ses hommes organisèrent des rassemblements et des défilés, produisirent des affiches et des illustrations, et promurent des films et des chansons patriotiques. Entre ouvriers et bénévoles, près de 150 000 personnes participèrent aux activités du CPI. Par ailleurs, le comité rédigea des communiqués de presse expliquant les objectifs de la guerre, relatant les exploits des soldats et décrivant les grandes vertus des Alliés. Les journaux n’étaient pas tenus de les publier, mais la plupart le firent, car personne ne souhaitait être exclu des canaux d’information officiels. Le gouvernement ne réprimait pas la liberté d’expression, mais il encourageait l’autocensure et publiait une liste de sujets que les médias devaient éviter afin de ne pas compromettre l’effort de guerre.

Le Parti communiste d’Inde (CPI) était chargé de diffuser un bulletin officiel et d’autres magazines patriotiques tels que Stars and Stripes. Pendant toute la guerre, des illustrateurs engagés par Creel créèrent quelque 1 500 illustrations qui servirent à produire cent millions d’affiches placardées dans les rues et les bâtiments publics du pays. Le dessinateur Montgomery Flagg est l’auteur de l’affiche la plus célèbre. On y voyait l’Oncle Sam, symbole des États-Unis, s’adresser aux citoyens avec le slogan : « Je vous veux dans l’armée américaine ! » Flagg s’était inspiré d’une affiche de 1914 de l’artiste anglais Alfred Leete. Sur cette affiche, c’était le secrétaire d’État britannique à la Guerre, Lord Kitchener, qui invitait les Britanniques à s’enrôler dans l’armée de Sa Majesté.

Le Parti communiste d’Inde (CPI) était chargé de diffuser un bulletin officiel et d’autres magazines patriotiques tels que Stars and Stripes. Pendant toute la guerre, des illustrateurs engagés par Creel créèrent quelque 1 500 illustrations qui servirent à produire cent millions d’affiches placardées dans les rues et les bâtiments publics du pays. Le dessinateur Montgomery Flagg est l’auteur de l’affiche la plus célèbre. On y voyait l’Oncle Sam, symbole des États-Unis, s’adresser aux citoyens avec le slogan : « Je vous veux dans l’armée américaine ! » Flagg s’était inspiré d’une affiche de 1914 de l’artiste anglais Alfred Leete. Sur cette affiche, c’était le secrétaire d’État britannique à la Guerre, Lord Kitchener, qui invitait les Britanniques à s’enrôler dans l’armée de Sa Majesté.

Il collabora également avec les services postaux pour censurer la contre-propagande séditieuse. Au sein de sa nouvelle agence, Creel créa des divisions chargées de produire et de diffuser d’innombrables exemplaires de brochures, de communiqués de presse, de publicités dans les magazines, de films, de campagnes scolaires et de discours de quatre minutes. CPI concevait des affiches colorées qui s’affichaient dans toutes les vitrines, attirant l’attention des passants pendant quelques secondes.

Les salles de cinéma étaient combles et le CPI formait des milliers d’orateurs bénévoles pour prononcer des discours patriotiques pendant les entractes de quatre minutes nécessaires au changement de bobine. Ils prenaient également la parole dans les églises, les loges, les organisations fraternelles, les syndicats et même les camps de bûcherons. Les discours étaient principalement prononcés en anglais, mais les groupes ethniques étaient touchés dans leurs propres langues. Creel se vantait qu’en 18 mois, ses 75 000 bénévoles avaient prononcé plus de 7,5 millions de discours de quatre minutes devant plus de 300 millions d’auditeurs dans un pays de 103 millions d’habitants. Les orateurs suivaient des formations dans les universités locales et recevaient des brochures et des conseils pour aborder une grande variété de sujets. Des historiens étaient chargés de rédiger des brochures et des ouvrages historiques approfondis sur les causes de la guerre en Europe.

Les salles de cinéma étaient combles et le CPI formait des milliers d’orateurs bénévoles pour prononcer des discours patriotiques pendant les entractes de quatre minutes nécessaires au changement de bobine. Ils prenaient également la parole dans les églises, les loges, les organisations fraternelles, les syndicats et même les camps de bûcherons. Les discours étaient principalement prononcés en anglais, mais les groupes ethniques étaient touchés dans leurs propres langues. Creel se vantait qu’en 18 mois, ses 75 000 bénévoles avaient prononcé plus de 7,5 millions de discours de quatre minutes devant plus de 300 millions d’auditeurs dans un pays de 103 millions d’habitants. Les orateurs suivaient des formations dans les universités locales et recevaient des brochures et des conseils pour aborder une grande variété de sujets. Des historiens étaient chargés de rédiger des brochures et des ouvrages historiques approfondis sur les causes de la guerre en Europe.

Un rapport publié en 1940 par le Council on Foreign Relations attribue au comité la création de « la machine de propagande de guerre la plus efficace que le monde ait jamais vue », produisant un « changement révolutionnaire » dans l’attitude du public à l’égard de l’implication des États-Unis dans la Première Guerre mondiale :

En novembre 1916, le slogan des partisans de Wilson, « Il nous a maintenus hors de la guerre », joua un rôle déterminant dans sa victoire électorale. À cette époque, une grande partie du pays était apathique. Cependant, très peu de temps après l’entrée en guerre des États-Unis, la nation sembla s’enthousiasmer et se convaincre massivement du bien-fondé de la cause alliée, se déclarant unanimement déterminée à les aider à gagner. Ce changement radical ne s’explique que partiellement par l’explosion soudaine d’un sentiment anti-allemand latent, déclenchée par la déclaration de guerre. Il faut attribuer une importance bien plus grande au travail du groupe de propagandistes amateurs zélés, organisés sous la direction de George Creel au sein du Comité d’information publique. Avec ses collaborateurs, il conçut et mena à bien ce qui fut peut-être la campagne de propagande de guerre à grande échelle la plus efficace que le monde ait jamais connue.

Le Comité d’information publique en Espagne

Ce bureau de propagande, établi dans un pays qui considérait la propagande comme un outil inapproprié pour l’action gouvernementale, avait initialement pour mission de diffuser aux États-Unis cette vision de la guerre comme une lutte pour la défense des valeurs typiquement américaines. Cependant, l’opportunité d’étendre les activités du Comité à d’autres pays , dont l’Espagne, ne tarda pas à être évoquée. En tant que nation neutre la plus importante, et compte tenu de sa position stratégique, l’Espagne était perçue par Washington comme une plateforme idéale pour ravitailler les armées américaines stationnées en France. Diffuser en territoire espagnol les motivations qui avaient conduit les États-Unis à rejoindre les Alliés pouvait ainsi convaincre les habitants de la péninsule Ibérique de l’intérêt d’une collaboration avec l’Amérique du Nord. Toutefois, pour mener à bien cette mission, les Américains devaient concilier l’image qu’ils souhaitaient projeter avec leur propre conception de l’Espagne, forgée précisément en opposition à leurs valeurs.

Tout au long de l’automne 1917, plusieurs représentants du corps diplomatique américain en poste en Espagne évoquèrent la possibilité de mettre en œuvre une campagne d’information. Le 5 octobre 1917, le consul à Valence, John R. Putnam, déplorait les effets néfastes de l’intense campagne de presse menée par les groupes pro-allemands sur l’opinion publique espagnole : « Puisque les Alliés ne semblent pas mener de campagne de propagande, le public n’écoute qu’un seul camp et, par conséquent, finit par croire que ce qu’il entend [de la part des Allemands] est vrai, tant que ces affirmations ne sont pas réfutées. » À peu près au même moment, l’attaché naval à Madrid, Benton C. Decker, présenta des arguments similaires à ses supérieurs du Département de la Marine, en des termes toutefois beaucoup plus directs : « Il nous appartient entièrement de cultiver une bonne opinion, ou d’en sous-estimer l’importance et de laisser le champ libre aux agents ennemis pour en répandre une contraire à la nôtre. » Ce champ est actuellement cultivé avec soin par l’ennemi, tandis que nous restons les bras croisés. Les agents ennemis ont mobilisé toutes leurs ressources à cette fin, et à mon avis, il s’agit là d’une mesure de guerre d’une grande importance, qu’il convient de contrer vigoureusement par une propagande approfondie et intelligente.

Decker s’attela rapidement à la mise en œuvre de nouvelles idées pour mener à bien le projet. En août 1917, il proposa à Joseph E. Willard, ambassadeur des États-Unis à Madrid, de préparer la diffusion en Espagne d’une série de films américains ; et un mois plus tard, il suggéra « d’envoyer quatre ou cinq journalistes espagnols dignes de confiance observer nos forces militaires et navales en France, afin de faire connaître […] l’ampleur de notre aide et de notre niveau de préparation ». Parallèlement, le Département d’État étudia ponctuellement la possibilité de distribuer des pamphlets de propagande. Ainsi, en octobre, Lansing chargea son ambassadeur en Espagne de traduire et de diffuser une brochure intitulée « Comment la guerre est arrivée en Amérique », qui visait à informer le peuple espagnol des raisons qui avaient conduit les États-Unis à rejoindre l’Entente.

Pour reprendre les propres termes de Creel, la mission de Marion pourrait se résumer à porter « l’évangile de l’américanisme aux confins du globe ». De fait, le rôle supposé du CPI comme vecteur initial de cet ensemble d’idées, d’attitudes et de comportements qui allaient devenir l’américanisation transparaît clairement dans l’analyse des titres des bobines de film que l’agent du Comité était chargé de distribuer à travers l’Espagne. Sur les soixante-quatorze films répertoriés dans un manifeste d’expédition de janvier 1918, seuls huit traitaient de sujets liés à l’effort militaire américain. Trente et un, en revanche, visaient principalement à mettre en valeur les progrès techniques de l’industrie et de l’agriculture américaines. (…) Un troisième groupe de films, le plus important – trente-cinq bobines – était constitué de documentaires sur les principales villes, monuments ou sites pittoresques des États-Unis.

À ce moment-là, le travail de l’agent de la CPI avait suscité un vif débat interne à l’ambassade américaine en Espagne, où des rivalités personnelles préexistantes furent exacerbées par des divergences d’opinions quant à l’efficacité des objectifs du Comité. Le principal point de désaccord portait précisément sur l’universalité des idéaux américains et, par conséquent, sur la possibilité de les diffuser efficacement dans toute la péninsule Ibérique. On put rapidement distinguer trois groupes distincts selon leurs points de vue. Le premier était dirigé par Marion lui-même, l’attaché naval Benton C. Decker et l’assistant de ce dernier, George A. Dorsey, qui allait par la suite remplacer le représentant du Comité lors de ses absences de Madrid. Tous adhéraient fidèlement à la pensée du président Wilson, pour qui l’adaptabilité de son programme à toutes les régions du monde était incontestable. Le deuxième groupe était dirigé par l’attaché militaire John W. Lang et son assistant, le journaliste George Bronson Rea. Les deux groupes formaient une ligne pragmatique, voire réaliste, prônant des campagnes de propagande classiques axées sur l’obtention de résultats immédiats et dépourvues des fondements moralisateurs et idéalistes qui guidaient les subordonnés de Creel. Selon eux, les représentants américains devaient répondre directement aux provocations allemandes et s’efforcer de démontrer que l’Espagne devait se ranger du côté de l’Amérique du Nord non pas tant en raison des principes qu’elle défendait, mais parce qu’elle allait remporter la victoire dans ce conflit. Le troisième et dernier groupe était incarné par l’ambassadeur Willard lui-même, pour qui toute campagne d’information était une perte de temps. À son avis, le seul moyen d’obtenir le soutien des Espagnols aux efforts américains était d’exercer des pressions directes sur le gouvernement, comme des embargos sur les marchandises américaines destinées à la péninsule Ibérique.

Peut-être en raison de cette divergence d’opinions, les représentants du Comité en Espagne décidèrent de solliciter l’avis d’un expert en la matière. À cette fin, ils se tournèrent vers Rafael Altamira , qui avait participé peu de temps auparavant au Congrès d’histoire du Pacifique tenu à San Francisco en 1915, en marge de l’exposition commémorative de l’ouverture du canal de Panama. Ils confièrent à l’éminent historien espagnol la tâche de rédiger un rapport exposant son point de vue sur les moyens d’améliorer le climat des relations hispano-américaines. Altamira s’attela à cette tâche en soulignant les difficultés qu’il faudrait surmonter pour atteindre cet objectif :

Peut-être en raison de cette divergence d’opinions, les représentants du Comité en Espagne décidèrent de solliciter l’avis d’un expert en la matière. À cette fin, ils se tournèrent vers Rafael Altamira , qui avait participé peu de temps auparavant au Congrès d’histoire du Pacifique tenu à San Francisco en 1915, en marge de l’exposition commémorative de l’ouverture du canal de Panama. Ils confièrent à l’éminent historien espagnol la tâche de rédiger un rapport exposant son point de vue sur les moyens d’améliorer le climat des relations hispano-américaines. Altamira s’attela à cette tâche en soulignant les difficultés qu’il faudrait surmonter pour atteindre cet objectif :

- 1. Le souvenir de la guerre de 1898, qui persiste encore dans de nombreux esprits, soit sous la forme de méfiance envers l’avenir, soit sous celle de ressentiment lié au passé.

- 2. L’agitation provoquée ici par les publications, conférences, etc., de nombreux Latino-Américains, blessés dans leur patriotisme ou dans leurs poches, par les récents événements politiques en Amérique auxquels le gouvernement nord-américain a participé (Colombie, Mexique, Amérique centrale, etc.).

- 3. L’Espagne a l’obligation morale de sauvegarder les intérêts et l’indépendance des républiques hispaniques américaines et d’éviter de paraître mépriser ou trahir la confiance que nombre d’entre elles accordent à l’impérialisme et à l’américanisme des États-Unis. Tout rapprochement entre l’Espagne et les États-Unis exige des explications approfondies, doit être bien motivé et fondé sur des garanties, afin qu’il ne soit pas perçu comme une trahison des intérêts communs de la fraternité hispano-américaine.

- 4. L’opinion des colonies d’émigrants espagnols, qui, pour la plupart, considèrent les États-Unis comme des ennemis et considéreraient une union avec eux comme un manque de patriotisme, à moins d’être largement informées de l’utilité et de la portée d’une telle relation.

- 5. L’attitude anti-américaine de la plupart de nos experts américanistes.

Alliance américaine pour le travail et la démocratie

George Creel et le gouvernement créèrent l’Alliance américaine pour le travail et la démocratie, présidée par Samuel Gompers ; son objectif était d’« unifier l’opinion publique » sur la guerre. Elle disposait de délégations dans 164 villes et de nombreux dirigeants syndicaux y collaboraient. Cependant, selon James Weinstein, l’alliance échoua : « Le soutien de la classe ouvrière à la guerre demeura très modéré… » Et bien que certains socialistes de premier plan, tels que Jack London, Upton Sinclair et Clarence Darrow, se soient déclarés favorables à la guerre une fois les États-Unis entrés en guerre, la majorité des socialistes continuèrent de s’y opposer.

Samuel Gompers, président de la Fédération américaine du travail et fondateur de l’Alliance américaine pour le travail et la démocratie, a déclaré :

« Nous avons élaboré un plan visant à rassembler au sein d’une même organisation des représentants du mouvement ouvrier américain et des représentants de ce que l’on appelle les organisations radicales. Les membres de cette organisation ont convenu de mettre de côté, pendant toute la durée de la guerre, toute divergence qu’ils pourraient avoir sur la procédure et de s’unir pour défendre les principes fondamentaux défendus par notre gouvernement. Nous avons appelé cette organisation l’Alliance américaine pour le travail et la démocratie . »

Gompers soumit sa proposition à l’administration Wilson pour approbation et reçut l’aval du Conseil national de défense et du Comité d’information publique, dirigé par George Creel. Ce dernier apprécia tellement l’idée qu’il transforma l’Alliance américaine pour le travail et la démocratie en l’une des principales agences officieuses par lesquelles opérait le Comité d’information publique.

L’une des organisations pacifistes de gauche auxquelles Gompers et ses associés s’opposaient particulièrement était le Conseil populaire américain pour la démocratie et la paix , une organisation nationale créée lors d’une réunion massive de 20 000 personnes tenue au Madison Square Garden en mai 1917.

Lorsque Gompers apprit que le Conseil populaire prévoyait une conférence nationale à Saint Paul, dans le Minnesota, en septembre 1917, censée être « véritablement représentative du monde ouvrier », il réagit en organisant une contre-convention : une conférence nationale de l’Alliance américaine pour le travail et la démocratie, qui devait se tenir dans la même ville et au même moment. George Creel, du Comité d’information publique, s’attela à empêcher le Conseil populaire de tenir une convention où que ce soit, écrivant à un correspondant du Minnesota que cette organisation antimilitariste était composée de « traîtres et d’imbéciles » et l’encourageant à mobiliser les organisations civiques conservatrices pour faire adopter des résolutions contre le Conseil populaire et rencontrer directement les rédacteurs en chef des journaux à ce sujet.

Le 28 août, moins d’une semaine avant le début prévu du congrès du Conseil populaire, le gouverneur du Minnesota, Joseph Burquist, interdit la réunion, arguant qu’elle apporterait aide et réconfort aux ennemis des États-Unis. Une tentative ultérieure d’organiser un congrès à Chicago fut dispersée par la police. Lorsque le maire de Chicago, « Big Bill » Thompson, tenta d’intervenir, déclarant que « les pacifistes sont des citoyens respectueux des lois » et qu’il ne tolérerait pas que « Chicago bafoue la liberté d’expression », le gouverneur de l’Illinois, Frank Lowden, mobilisa la Garde nationale de l’Illinois, envoyant quatre compagnies de soldats à Chicago le lendemain pour empêcher la tenue du congrès du Conseil populaire.

Loi sur l’espionnage de 1917

En avril 1917, le mois même où la guerre était déclarée à l’Allemagne, le Congrès américain adopta la loi sur l’espionnage. Sa ratification ne fut obtenue qu’après d’âpres débats, tant au sein du Congrès que dans les médias, en raison des restrictions à la liberté de la presse qu’elle visait à imposer. Son nom pouvait laisser penser qu’il s’agissait d’une loi contre l’espionnage. Cependant, elle contenait une clause prévoyant des peines allant jusqu’à 20 ans de prison pour « quiconque, pendant que les États-Unis sont en guerre, incite ou tente d’inciter à l’insubordination, à la déloyauté, à la mutinerie, ou refuse de servir dans les forces armées ou la marine des États-Unis, ou entrave le recrutement ou l’enrôlement dans l’armée américaine ». (…) La loi sur l’espionnage servit à emprisonner tout Américain qui s’exprimait ou écrivait contre la guerre.

Un an après l’adoption de la loi, Eugene V. Debs , candidat du Parti socialiste à la présidence en 1904, 1908 et 1912, fut arrêté et condamné à dix ans de prison pour avoir prononcé un discours qui « entravait la conscription ». Il se représenta à la présidence en 1920 depuis sa prison. Le président Warren G. Harding commua sa peine en décembre 1921, après qu’il eut purgé près de cinq ans de sa détention.

Dans l’affaire États-Unis contre Motion Picture Film (1917), un tribunal fédéral a confirmé la saisie par le gouvernement du film « The Spirit of ’76 », arguant que sa représentation de la cruauté des soldats britanniques pendant la guerre d’Indépendance américaine nuirait au soutien apporté à l’allié des États-Unis en temps de guerre. Le producteur, Robert Goldstein, un Juif d’origine allemande, a été poursuivi en vertu du Titre XI de la loi et condamné à dix ans de prison et à une amende de 5 000 dollars. Sa peine a été commuée en appel à trois ans.

Le directeur général des postes, Albert S. Burleson, et son département ont joué un rôle déterminant dans l’application de la loi. Il occupait son poste grâce à son soutien au Parti démocrate et à sa proximité avec le président et le procureur général. À une époque où le ministère de la Justice disposait de dizaines d’enquêteurs, les services postaux bénéficiaient d’un réseau national. Le lendemain de l’entrée en vigueur de la loi, Burleson envoya une note secrète à tous les directeurs de poste leur ordonnant de « surveiller de près… les affaires susceptibles d’entraver le succès… du gouvernement dans la conduite de la guerre ». Les directeurs de poste de Savannah (Géorgie) et de Tampa (Floride) refusèrent d’expédier le Jeffersonian, organe de presse de Tom Watson, populiste du Sud et opposant à la conscription, à la guerre et aux minorités. Lorsque Watson porta l’affaire devant le tribunal fédéral pour obtenir une injonction, ce dernier qualifia la publication de « poison » et rejeta sa demande. La censure gouvernementale s’opposa au titre « Libertés civiles mortes ». À New York, le directeur de la poste refusa d’expédier The Masses, un mensuel socialiste, invoquant la « tolérance générale » de la publication. The Masses remporta davantage de succès devant les tribunaux, où le juge Learned Hand estima que la loi était appliquée avec une telle laxisme qu’elle menaçait « la tradition de la liberté des pays anglophones ». Les rédacteurs furent alors poursuivis pour entrave à la conscription, et la publication cessa de paraître lorsqu’on leur refusa une nouvelle fois l’accès au courrier. Finalement, la rigueur de Burleson alla trop loin lorsqu’il prit pour cible des partisans de l’administration. Le président l’avertit de faire preuve de la « plus grande prudence », et le différend mit fin à leur amitié politique.

En mars 1919, le président Wilson, sur la suggestion du procureur général Thomas Watt Gregory, gracia ou commua les peines de quelque 200 prisonniers condamnés en vertu de la loi sur l’espionnage ou de la loi sur la sédition.