« Je n’exclus pas la possibilité d’éliminer le Guide suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, car cela n’aggravera pas le conflit, cela y mettra fin », a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors d’une interview diffusée par ABC News. Cette affirmation ne souffre d’aucune ambiguïté : il s’agit d’une menace publique d’assassinat contre le chef d’un État étranger, énoncée avec une totale impunité et présentée comme légitime.

De telles déclarations ne sont pas seulement indignes d’un dirigeant démocratique : elles constituent une violation flagrante du droit international. Affirmer en direct à une heure de grande écoute que l’assassinat d’un chef d’État étranger est « une option stratégique » marque une dérive profonde de l’éthique diplomatique contemporaine. Netanyahu ne propose pas seulement une violation de la souveraineté iranienne ; il redéfinit l’usage de la force comme un geste préventif. Que cette menace n’ait pas été immédiatement condamnée par les grandes puissances, et qu’elle ait été présentée par certains médias comme un simple mouvement géopolitique, illustre à quel point l’ordre juridique international est aujourd’hui affaibli.

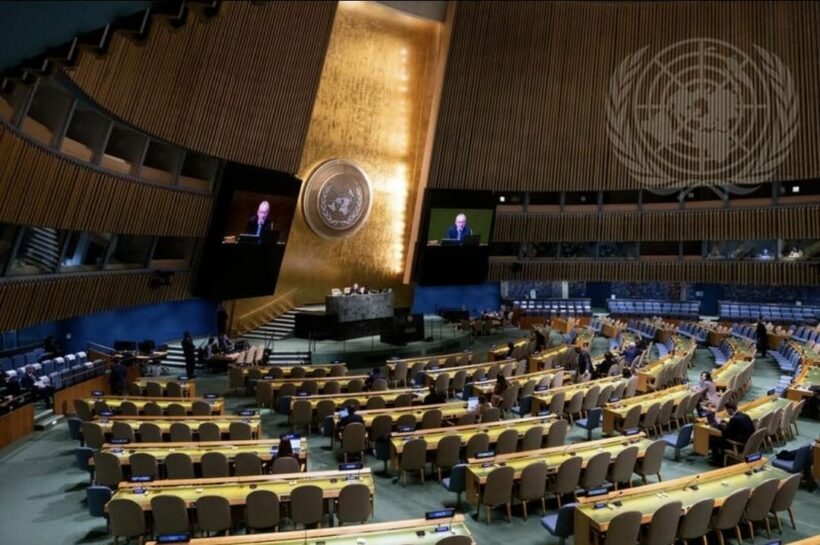

Les normes internationales sont pourtant claires. L’article 2.4 de la Charte des Nations unies interdit strictement l’usage de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État. L’article 51 n’autorise l’usage de la force qu’en cas d’attaque armée.

De plus, le droit international humanitaire et les Conventions de Genève interdisent les attaques ciblées contre des personnes protégées, y compris les hauts responsables civils. Même non réalisée, une menace d’assassinat constitue un acte hostile et peut être considérée comme un crime international.

Le discours officiel israélien tente de justifier ses actions en invoquant une menace permanente de l’Iran. Mais les faits racontent une tout autre histoire. Le 13 juin, Israël a lancé une opération militaire d’envergure baptisée « Rising Lion », visant des sites nucléaires, des centres de commandement de la Garde révolutionnaire, ainsi que des résidences de hauts officiers. Ces attaques ont fait des victimes parmi les scientifiques et les commandants iraniens. L’Iran a réagi deux jours plus tard par des frappes de missiles à moyenne portée et des drones, invoquant l’article 51 pour légitimer sa défense. Pourtant, les médias dominants et les gouvernements occidentaux inversent cette séquence et présentent Israël comme une victime attaquée sans provocation.

La position du G7 amplifie cette distorsion. Dans un projet de communiqué publié par Reuters le 16 juin, les dirigeants déclarent : « Israël a le droit de se défendre », sans faire mention des frappes israéliennes initiales ni des morts iraniens. Cette omission n’est pas neutre : elle soutient politiquement une lecture unilatérale, favorable aux intérêts d’une puissance régionale. Ce même jour, des représentants allemands et britanniques ont répété cette même ligne, sans nuance, sans contexte, sans espace pour une réponse contradictoire.

Dans un tel climat, où le récit officiel s’impose avec violence, les mots perdent leur sens. L’agression devient défense. La menace d’un assassinat devient un geste de paix. Et le monde est sommé de l’accepter sans poser de questions. La manipulation est si brutale qu’elle n’essaie même plus de se dissimuler. Peut-être que l’opinion publique internationale n’a plus aucune valeur. Ou peut-être a-t-on simplement décidé qu’elle était malléable, secondaire, et désormais superflue.

Derrière cette mécanique de désinformation, il ne s’agit pas seulement de géopolitique. Il s’agit d’imposer un nouveau paradigme : un monde où la loi est mise de côté lorsqu’elle dérange, où la guerre préventive devient une norme, où la violence sert de langage diplomatique, et où les États puissants agissent comme s’ils étaient au-dessus des règles. Ce modèle ne s’impose pas uniquement par les armes. Il s’impose aussi par les récits, les silences stratégiques, et la manipulation des institutions internationales. Ce n’est pas une coïncidence. C’est un projet.

La phrase si souvent attribuée à Julian Assange – bien qu’elle ne se trouve pas textuellement dans ses textes – reste pertinente pour synthétiser ce phénomène : les monstres apparaissent dans la lumière sombre de nos disputes, lorsque la lumière est contrôlée par ceux qui dictent la narration. L’ombre n’est pas seulement le manque d’information : c’est l’administration délibérée du silence. C’est l’édition chirurgicale des faits, la coupure du contexte, le vidage des mots. Dans cette pénombre, les crimes deviennent raisonnables et les victimes deviennent des menaces.

Si l’on accepte, sans conséquence ni protestation, qu’un Premier ministre puisse déclarer publiquement l’assassinat d’un autre chef d’État et le présenter comme « une voie vers la paix », alors ce qui est en jeu n’est pas seulement la vie d’un homme, mais la légitimité même du système international. C’est le seuil entre la civilisation et la barbarie. Et ce seuil est franchi, en ce moment même, dans le clair-obscur d’où surgissent les monstres.