Comment l’émergence d’une nation rejetant les dogmes néolibéraux et construisant le Commun pourrait secouer un monde occidental aux prises avec l’inégalité, la stagnation économique, la dévastation de l’environnement et le fascisme. Chronique d’un voyage.

Par Antonio Martins

Située à 2 400 kilomètres de Pékin, mais à seulement deux cents kilomètres de la frontière avec le Viêt Nam, la gare de Nanning est l’un des joyaux d’infrastructure qui peuplent le paysage chinois. Inaugurée en 1951, deux ans après la révolution menée par Mao Zedong, elle a été entièrement reconstruite en 2013. La superficie du hall principal équivaut à celle de six terrains de football, avec une hauteur de plafond de 48 mètres. Aujourd’hui, on y croise également certaines des lignes des plus grands trains à grande vitesse du monde, qui couvrent 35 000 kilomètres et ont un réseau deux fois plus étendu que tous les autres réunis.

Cependant, le gigantisme n’éclipse pas l’élégance. Les passagers attendent les trains dans des sièges confortables, dont beaucoup sont équipés de masseurs. Ils accèdent aux trains, qui partent du sous-sol, par des portes d’embarquement semblables à celles des aéroports, mais silencieuses. Il y a des restaurants et des boutiques, mais pas de panneaux publicitaires. L’architecture s’inspire des balcons de la région de Guangxi. L’air est agréable.

Malgré l’immense volume de la structure, les étés caniculaires de la ville (les températures peuvent atteindre 39°C et l’humidité produit une sensation d’effet de serre en permanence) sont atténués par un système combinant climatisation et rideaux de vent électroniques. Deux lignes de métro relient la station à la ville. L’énergie est fournie par des panneaux photovoltaïques.

À l’extérieur de la gare, tout semble neuf à Nanning : les immeubles d’appartements ou de bureaux – certains très hauts -, les transports publics, les systèmes qui assurent la propreté des eaux de la large rivière Yong, l’asphalte des rues et même certains arbres, soutenus par des piquets indiquant qu’ils ont été plantés récemment. La réurbanisation de la ville – qui comptait 1 million d’habitants en 2002 et a atteint 8,5 millions l’année dernière – n’est qu’une petite partie du mouvement qui a permis à l’équivalent de trois Brésils de sortir de la pauvreté au cours des trois dernières décennies.

L’action s’est intensifiée à partir de 2015. Bordant la prospère province de Guangdong, autrefois Canton, au cœur de la grande ouverture économique de la Chine en 1992, la province de Guangxi avait pris du retard. Dans cette province, 32 % de la population est d’origine Zhuang (la plus grande minorité ethnique du pays) et 44 % vivaient dans des zones rurales. Son PIB par habitant ne représentait que 60 % de la moyenne nationale et 10,5 % de la population (soit 6,4 millions de personnes) vivaient dans la pauvreté. À cette époque, Xi Jinping a énoncé l’objectif de la « prospérité commune », qui a révisé, du moins en partie, le modèle de développement qui avait prévalu jusqu’alors.

Le renouveau du Guangxi s’est appuyé sur des investissements publics massifs, qui allaient bien au-delà de la transformation urbaine. L’État a lancé un effort méticuleux pour identifier les points focaux et les causes de la pauvreté rurale – souvent cachée dans des coins reculés – et pour créer un mouvement unique pour la surmonter; nous examinerons ce mouvement en détail plus loin. La petite propriété paysanne a été préservée. Entre autres activités, la transformation du thé, des herbes médicinales chinoises et des fruits a été encouragée dans le Guangxi. Cinq ans plus tard, le processus était achevé dans tout le pays.

* * *

La force du dragon chinois est bien connue. À partir de 1977, l’économie a connu un processus sans précédent d’industrialisation, d’urbanisation et de progrès technologique. Le pays est devenu l’usine du monde, passant de la production de textiles et de gadgets électroniques bon marché à des biens et services sophistiqués. Ses exportations dépassent de près de 50 % celles des États-Unis et triplent celles du Japon. La production de richesses matérielles, mesurée par le PIB, est passée de moins de 3 % à plus de 20 % du total mondial et a dépassé celle des États-Unis, selon le critère qui ne tient pas compte de l’évaluation artificielle des monnaies mais de la production réelle.

Mais, comme on pouvait s’y attendre, presque personne ne parle du nouvel envol du dragon – celui qui pourrait inspirer l’Occident aux prises avec de multiples crises et assiégé par le fascisme. L’élimination de la pauvreté, les transformations comme celle du Guangxi, les nouveaux bonds en avant dans l’éducation et les sciences, ou les succès dans la lutte contre la pollution et la transition énergétique ne sont pas uniquement dus à la croissance du PIB. Ils découlent d’un tournant politique qui a mis la Chine en désaccord avec l’orthodoxie néolibérale et lui a permis d’éviter le piège des rentiers.

À partir de la crise financière mondiale de 2008 – et surtout après l’arrivée au pouvoir de Xi Jinping quatre ans plus tard – Pékin s’est engagé sur une nouvelle voie dans son projet. Ce changement pourrait devenir, avec le temps, aussi profond et pertinent que celui mené par Deng Xiaoping après 1978. Mais la direction est différente. Dans une économie anciennement étatique, Deng a conduit l’ouverture aux logiques de marché, à l’entreprise privée et aux sociétés transnationales. Cette approche a sauvé le pays de l’effondrement qui a mis fin au « socialisme réel ». Le nouveau tournant, au contraire, renverse le poids des relations de marché en tant que force motrice de l’économie et des relations sociales. Il met plutôt l’accent sur la nécessité de construire le commun, en s’appuyant sur une action décisive de l’État pour promouvoir l’égalité et la prospérité pour tous. Il met en place des mécanismes novateurs de planification et de direction économique, qui ne reposent pas sur l’étatisation bureaucratique qui a caractérisé l’expérience soviétique.

Le virage de Xi n’implique pas une rupture radicale par rapport à celui de Deng. La Chine n’a pas l’intention de se débarrasser des capitaux étrangers ou des entreprises privées. L’État continue de les attirer et de les stimuler. Mais les deux principales caractéristiques du processus de développement sont désormais différentes. La première est l’investissement public massif axé sur le bien-être de la majorité. Il éclipse largement la reproduction des relations capitalistes car, contrairement à celles-ci, il produit l’égalité et la décommodification des relations sociales.

C’est facile à comprendre. Lorsque les politiques publiques de santé, par exemple, s’appuient sur des assurances privées, l’accès aux services médicaux devient médiatisé par l’argent et donc inégal. Chaque individu obtient ce qu’il peut se permettre, qu’il s’agisse d’un hôpital cinq étoiles ou d’une clinique populaire précaire. Mais si le même État met à la disposition de tous des réseaux publics de médecins de famille et d’excellents hôpitaux, il garantit l’égalité d’accès et démantèle la protection privée, la rendant inutile.

L’investissement public chinois est complété par une nouvelle planification – ou ce que des auteurs comme Elias Jabbour préfèrent appeler « projetamento ». Même dans les moments de plus grande ouverture, l’État chinois n’a cessé de définir les conditions générales de fonctionnement des entreprises privées. Mais depuis l’époque de Xi, cette action s’est intensifiée, notamment parce que dans une société plus riche, le pouvoir des grands groupes privés et des relations capitalistes s’accroît. L’action de l’État est en partie défensive. Contrairement à ce qui se passe en Occident, les entreprises chinoises de Big Tech sont contrôlées. En 2021, le groupe Alibaba a été empêché de lancer ce qui aurait pu être sa propre monnaie numérique, capable de soumettre les relations sociales à sa propre logique. En 2022, l’État a mis fin à l’activité, alors très répandue et prospère, des cours particuliers. Il considérait qu’elle avantageait les enfants des familles les plus aisées à accéder aux meilleurs établissements d’enseignement public.

L’aspect principal du « projetamento », cependant, est de guider les agents économiques. Marx parlait de « l’anarchie de la production » comme du chaos qui survient inévitablement lorsque les capitalistes, poussés par leurs intérêts individuels, investissent dans des activités qui tendent à être destructrices sur le plan social et environnemental. En Chine, les entreprises privées sont omniprésentes. Elles représentent 80 % de l’emploi urbain. Mais l’État s’efforce de les guider par une série de mécanismes tels que le crédit (concentré dans les banques publiques), les impôts, la création d’infrastructures et l’action des entreprises d’État, dominantes dans les secteurs stratégiques.

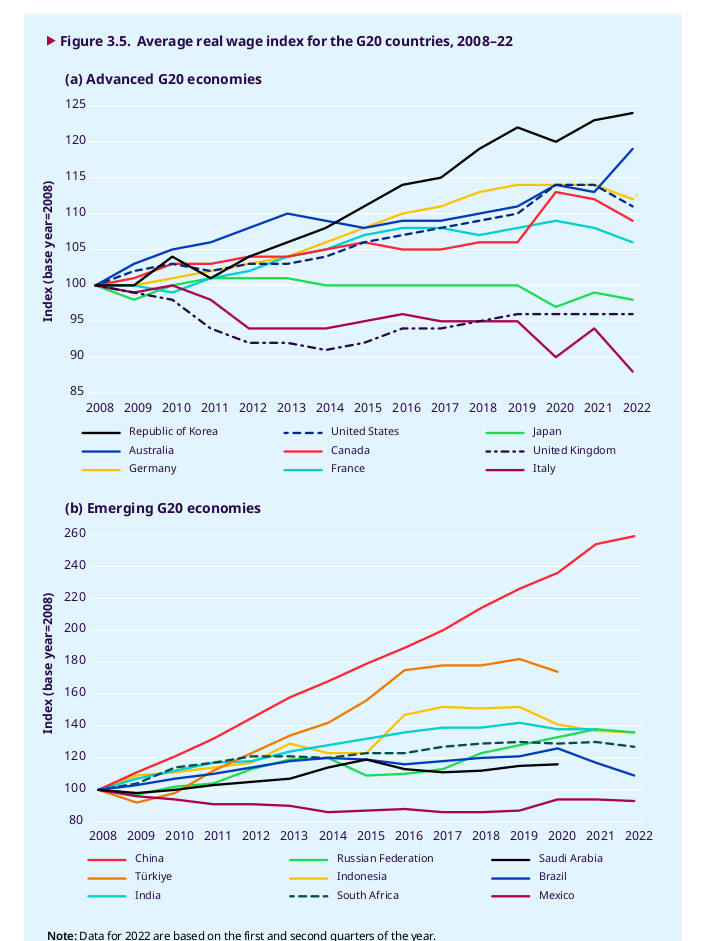

L’un des résultats est la limite de l’exploitation des travailleurs. Le salaire horaire moyen dans l’industrie chinoise a triplé entre 2005 et 2016, selon l’Organisation internationale du travail, pour atteindre 3,60 dollars. Il est toujours en hausse (voir le graphique ci-dessous, de la même source, pour la période 2008-2022). Il y a sept ans, il était 33 % plus élevé qu’au Brésil et 71 % plus élevé qu’au Mexique. L’amélioration des conditions de vie et la transformation des infrastructures, résultats du nouvel envol du dragon, se sont répandues dans le paysage chinois et seront examinées en détail dans les prochains textes. Il convient de souligner d’emblée les effets de ce même mouvement sur un point crucial du débat politique actuel : la relation entre l’homme et la nature.

Les années de grande ouverture économique ont entraîné une augmentation de la pollution et des émissions de CO2 en Chine. L’utilisation du charbon, base historique de la matrice énergétique, s’est intensifiée. Le pays est devenu célèbre pour ses images de citoyens masqués et angoissés sous le ciel perpétuellement enfumé de Pékin ou de Shanghai. Des catastrophes écologiques ont éclaté, telles que la contamination des sols, la désertification, les sécheresses et les inondations extraordinaires des grands fleuves comme le Yangtze et le Fleuve jaune.

Le scénario est classique. De l’Angleterre du début du XIXe siècle à l’Inde et au Viêt Nam contemporains, l’industrialisation a toujours été marquée par une relation aliénée qui considère la nature comme une « ressource » à apprivoiser et à exploiter. Les causes sont diverses : du manque de conscience écologique au chantage du capital, qui accepte de délocaliser ses industries à condition qu’on lui accorde des règles environnementales laxistes.

Ce qui n’est pas prévu dans le scénario, c’est qu’un pays du Sud prenne l’initiative de la dépollution de sa société et de la transition vers les énergies propres. Les premiers signes de préoccupation écologique en Chine remontent au début des années 1970, avec des politiques internes limitées et une participation timide à la conférence des Nations Unies sur l’environnement humain à Stockholm (1972), et à Rio-92. Un changement significatif s’est amorcé il y a un peu plus de dix ans, à l’époque de Xi Jinping. En 2012, le 18e congrès du parti communiste chinois a déclaré que la construction d’une « civilisation écologique » était l’un des cinq « objectifs du développement national ».

Là encore, les résultats sont obtenus grâce à l’investissement public et à l’encadrement des agents privés par l’État. Au premier trimestre 2023, la capacité de production d’énergie solaire de la Chine a atteint 228 GW, soit plus que la capacité combinée de tous les autres pays du monde, selon l’organisation américaine Global Energy Monitor. Une capacité supplémentaire de 379 GW est en cours d’installation. La production d’énergie éolienne a dépassé 310 GW, soit deux fois plus qu’en 2017 et l’équivalent de la somme des sept pays suivants. En 2022, le pays a fabriqué 80 % des panneaux solaires mondiaux et 57,4 % des véhicules électriques.

Les résultats politiques de l’investissement public en faveur du bien-être sont remarquables. Les systèmes institutionnels de l’Occident et de la Chine font l’objet d’un vaste débat. Ce qui suit n’est pas une tentative simpliste de présenter les formes de gouvernement chinoises comme supérieures – nous reviendrons sur ce thème. Cependant, les faits doivent parler. En mars de cette année 2023, l‘Alliance of Democracies Foundation (AoD) (fondation Alliance des démocraties) a mené une enquête sur la perception qu’ont les populations de 53 pays du caractère de leurs régimes politiques respectifs. Cette enquête s’intitule « Democracy Perception Index » (indice de perception de la démocratie). Fondée par Anders Rasmussen, jusqu’à récemment secrétaire général de l’OTAN, l’AoD est ouvertement pro-occidentale. Or, le sondage révèle que 73 % des Chinois considèrent leur pays comme « démocratique », alors que ce pourcentage tombe à 54 % aux États-Unis, 53 % aux Pays-Bas et 49 % en France. L’une des causes principales semble être que 58 % des Américains pensent que leur système politique sert « la minorité ». En Chine, ce pourcentage n’est que de 10 %.

« Il n’y a pas d’alternative », a déclaré Margaret Thatcher, inventant la phrase qui est devenue le symbole du néolibéralisme. Au milieu de la crise de civilisation dans laquelle la planète est plongée, pourrait-il y avoir un pays où la majorité croit que l’État agit en sa faveur – et où cette option est couronnée de succès ?

* * *

Au fil du temps, les dirigeants chinois ont appris à tirer parti des idées étrangères lorsqu’ils les jugeaient adaptées à leur projet. Dans un monde idyllique, débarrassé de la lutte des classes et de ses misères, les solutions chinoises seraient désormais examinées avec attention et intérêt par les élites occidentales, puis adaptées et incorporées, au moins en partie.

Mais il y a une raison pour laquelle cela ne se produit pas. La Chine progresse d’abord parce qu’elle contredit les dogmes qui sous-tendent la structure idéologique néolibérale ; et surtout parce qu’elle a évité la recherche de rente, cette forme ultra-parasitaire de captation de la richesse collective qui caractérise le capitalisme contemporain. En Chine, la richesse collective prend la forme d’investissements publics, de modernisation des infrastructures, de revalorisation des salaires et de transition énergétique. En Occident, elle se transforme en de multiples manifestations d’extravagance et de privilèges individuels. Mais elle s’exprime surtout dans la “prospérité irrationnelle » des marchés financiers, dans les méga-fonds d’investissement mondiaux qui accumulent une richesse supérieure au PIB des États-Unis, dans les paradis fiscaux où les très riches cachent leur argent pour échapper à l’impôt, dans la corruption constante du système politique par le pouvoir économique, à l’origine de la crise qui consume la démocratie.

Apprendre de la Chine signifierait, pour la classe des rentiers qui gouverne aujourd’hui le capitalisme, renoncer à ses privilèges et se déconstruire. C’est pourquoi, au lieu de s’inspirer de l’expérience chinoise, on s’efforce curieusement d’empêcher qu’elle soit examinée. On cherche à l’isoler, à lui barrer la route et, si possible, à provoquer sa disparition.

Sur le plan économique, les États-Unis et leurs alliés mènent une guerre commerciale qui nie la mondialisation – leur projet le plus cher depuis des décennies – pour tenter d’empêcher Pékin d’accéder aux puces les plus avancées et de prendre potentiellement la tête de technologies telles que l’intelligence artificielle. Sur le plan géopolitique, les États-Unis ont pivoté vers l’Asie depuis l’époque de Barack Obama. Pour y parvenir, ils acceptaient de renoncer au contrôle du Moyen-Orient – leur objectif stratégique central jusqu’alors. Le programme s’est intensifié sous Donald Trump et n’a pas reculé sous Joe Biden. Dans ses dernières tactiques, Washington tente d’attirer la Chine à Taïwan, dans un piège similaire à celui qu’elle a tendu à la Russie en Ukraine.

Mais c’est dans le domaine des idées que l’offensive anti-chinoise devient intense et quotidienne. Et un changement révélateur s’opère. Pendant de nombreuses années, la Chine a été louée par les politiciens et les idéologues de l’establishment occidental. Milton Friedman et Margaret Thatcher l’ont visitée et admirée. Dans le récit des néolibéraux, le pays était considéré comme la preuve de l’inéluctabilité du capitalisme. L’Union soviétique était tombée. L’ouverture de la Chine à l’entreprise privée était censée confirmer qu’il était futile et stupide de contester la suprématie des marchés. Le parti communiste gouvernait, c’est vrai. Mais la fin de ce vestige maoïste et l’émergence d’une démocratie libérale n’étaient qu’une question de temps. De plus, les Chinois ont utilisé leurs gigantesques excédents commerciaux pour financer le déficit commercial des États-Unis en achetant massivement des bons du Trésor…

La lune de miel a tourné court lorsqu’il est apparu clairement que la Chine n’avait pas l’intention de se soumettre et qu’elle avait un autre projet. Aujourd’hui, les armes familières de la diabolisation sont de retour. Pour éviter que ses politiques anti-néolibérales ne « contaminent » le débat politique, Pékin est présenté dans les médias occidentaux comme une sorte de monde inférieur et incommunicado. Des données comme celles mentionnées ci-dessus, sur l’augmentation significative des salaires réels et l’avancement de la transition énergétique, auraient un impact si elles faisaient partie du débat actuel. Pour bloquer ce risque, les préjugés sont mobilisés. Le pays est dépeint comme une dictature autoritaire où la population travaille sans droits, ne jouit pas des libertés fondamentales et est forcée d’avaler les ordres imposés d’en haut.

Des ouvrages tels que le récent « How China Escaped Shock Therapy » (Comment la Chine a échappé à la thérapie de choc) d’Isabella Weber décrivent les controverses intenses et parfois prolongées qui précèdent les décisions cruciales prises à Pékin. Quiconque lit les journaux et les articles des groupes de réflexion chinois disponibles en anglais se rend compte que des problèmes tels que le chômage des jeunes, le ralentissement de la croissance économique post-pandémique ou les risques pour la vie privée posés par la reconnaissance faciale sont ouvertement et longuement débattus. Mais cela ne sert à rien : pour les médias occidentaux, la Chine reste un désert de débats d’idées.

Aux XVIe et XVIIe siècles, les missionnaires jésuites qui se sont rendus en Chine ont apporté la pensée de Confucius à l’Occident. Ils l’ont traduite et publiée. Ils ont estimé qu’en prônant une éthique sans dieu et sans fantaisie sur l’au-delà, le philosophe ne pouvait pas concurrencer les croyances chrétiennes. Ils ont imaginé que ses idées pouvaient être intégrées à la doctrine hégémonique et l’enrichir. Au XXIe siècle, un néolibéralisme transformé en dogme est incapable de faire de même avec les manières chinoises de gérer la crise mondiale…

* * *

La poétique politique projetée par la Chine dérange aussi la gauche, quand elle est romantique.

Pékin leur semble impur : elle a accepté la logique méprisable des marchés quand c’était nécessaire. Et même aujourd’hui, quand il est un contrepoint clair aux croyances capitalistes, le processus chinois n’entre pas dans le moule des vieilles idées révolutionnaires. Xi Jinping semble sympathique et amical. Mais comment le comparer, selon une certaine esthétique, à Lénine et Trotsky, célébrant la victoire de la révolution au Smolny, ou à Fidel et Che, au milieu des guérilleros, des cigares, de la salsa et du rhum ?

L’illusion romantique a un prix. Plus de trente ans après l’effondrement de l’Union soviétique, la gauche occidentale n’a pas été capable de formuler un projet alternatif. Elle reconnaît rarement qu’un tel projet est nécessaire, étant donné les immenses changements qui se sont produits, depuis la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, dans la production et la capture des richesses, la structure des classes, la nature et la composition du pouvoir politique et les relations sociales. Elle est partagée entre un pragmatisme électoral aveugle et la nostalgie d’une classe ouvrière qui n’existe plus et de révolutions qui appartiennent au passé.

La poétique chinoise, en revanche, est anthropophagique. Elle semble ne pas croire à l’idéalisme. Elle avale et transforme ce qui est nécessaire. Elle ne se considère pas comme un modèle. Elle reconnaît l’expérimentation et l’erreur. Sa trajectoire transforme le monde. En refusant la perfection, elle est une invitation fascinante à la création politique.

* * *

J’ai visité Pékin et la région de Guangxi entre le 12 et le 26 juillet, à l’invitation de l’ambassade de Chine à Brasilia et de l’International Communications Group of China. Ce texte est le premier d’une série de textes issus de ce voyage et d’une observation à long terme de la réalité du pays qui se poursuit. L’objectif politique est explicite : étudier comment les politiques chinoises peuvent servir de contrepoint à la vague de régression et de pessimisme qui marque l’Occident.

Traduit de l’anglais par Evelyn Tischer