Um artigo recente publicado no The Hill celebrou a revitalização da Doutrina Monroe sob Donald Trump, sugerindo que a pressão dos EUA estaria deslocando a China da América Latina. Mas essa visão interpreta mal tanto a natureza da influência norte-americana quanto as dinâmicas políticas e econômicas que moldam a região. O que estamos vendo nada mais é do que coerção por parte de um império tentando assegurar seu domínio em declínio sobre um hemisfério que se torna cada vez mais multipolar e pragmático em suas políticas econômicas.

Por Michelle Ellner e Megan Russell

Proclamada pela primeira vez em 1823, a Doutrina Monroe foi uma declaração da política externa dos EUA que advertia as potências europeias a não interferirem no Hemisfério Ocidental. Embora tenha sido originalmente apresentada como uma medida protetiva contra o colonialismo, rapidamente se tornou a base ideológica para o intervencionismo norte-americano na América Latina, justificando dezenas de invasões militares, operações secretas e mudanças de regime ao longo do século XX. Ao final desse século, com o término da Guerra Fria, cresceu a percepção de que a Doutrina Monroe havia perdido sua utilidade. O esforço de Trump em reviver esse arcabouço, posicionando-o como um contraponto à crescente presença da China, não reflete um compromisso com valores democráticos, mas uma tentativa estratégica de reafirmar a dominância regional dos EUA em um cenário cada vez mais competitivo e multipolar.

A política da era Trump para a América Latina baseou-se fortemente em ameaças econômicas: tarifas punitivas, suspensão de ajudas e sanções projetadas para forçar governos a reduzir o engajamento com a China. Embora essas táticas possam ter desestimulado alguns acordos bilaterais, revelam uma fraqueza fundamental da política externa dos EUA: Washington já não consegue competir de forma construtiva, especialmente no campo econômico. Diferente da China, que oferece projetos de infraestrutura e financiamentos de desenvolvimento alinhados com as prioridades regionais, os EUA apresentam poucas alternativas viáveis. Em vez de investir em parcerias mutuamente benéficas, recorrem à coerção.

A abordagem de Trump se apoia na suposição de que os EUA podem contar com suas alianças históricas com as elites políticas e econômicas da América Latina para conter a influência chinesa. Mas esse cálculo ignora uma mudança essencial: na economia global atual, ideologia importa menos do que investimento e comércio.

A ideia de que a América Latina se alinharia naturalmente aos EUA por causa de valores políticos compartilhados ou lealdades da Guerra Fria já não se sustenta. Mesmo governos de direita, supostos aliados de Washington, mantêm – e em alguns casos aprofundam – seus laços com Pequim quando isso beneficia suas economias.

- Argentina: o presidente Javier Milei fez campanha com um discurso fortemente anti-China, mas as realidades econômicas rapidamente alteraram sua posição. Em 2025, seu governo prorrogou um swap cambial crítico de US$ 5 bilhões com a China, demonstrando como a necessidade financeira frequentemente supera a retórica ideológica.

- El Salvador: o presidente Nayib Bukele, apesar de se alinhar com os EUA, acolheu grandes investimentos chineses, incluindo a construção de um novo estádio nacional e de uma megabiblioteca moderna na capital.

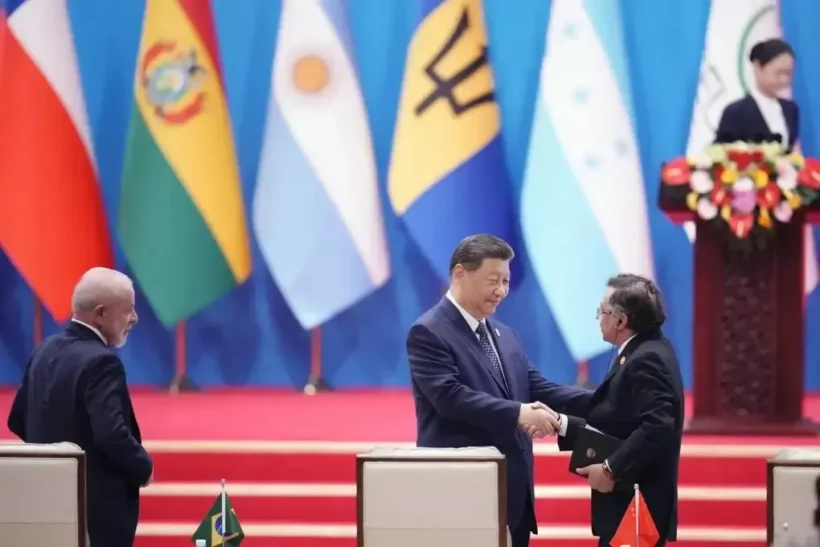

- Peru: a presidente conservadora Dina Boluarte liderou, em 2024, uma visita de Estado à China para ampliar a cooperação em comércio e infraestrutura, enquanto empresas chinesas concluíam um porto de águas profundas em Chancay, agora prestes a rivalizar com Valparaíso, no Chile, como um importante centro comercial do Pacífico.

Nenhum desses casos sugere alinhamento ideológico com Pequim. O que revelam é um padrão claro: governos, independentemente de sua orientação política, respondem a quem oferece benefícios materiais. E, neste momento, não é Washington.

Os EUA continuam a expandir sua presença militar na região, através de bases, programas de treinamento e acordos de segurança, acreditando que isso basta para manter a influência. Afinal, a China não projeta poder militar no hemisfério.

Mas o futuro da América Latina não está sendo definido por movimentações de tropas ou pactos de defesa; está sendo construído por meio de portos, ferrovias, redes de energia e rotas comerciais. Não se pode conter a transformação econômica com armamento militar.

O Panamá é um dos poucos lugares onde a abordagem coercitiva de Trump teve um resultado visível, mas também ilustra por que a estratégia é difícil de replicar. Após alegar falsamente que a China estaria “operando” o canal e ameaçar “tomá-lo de volta”, Washington pressionou o Panamá a revisar operações portuárias ligadas a chineses, culminando na venda para um consórcio liderado pelos EUA. Ainda assim, o Panamá é um país pequeno, altamente dependente do comércio e com longa história de intervenção norte-americana – sua dependência estratégica e econômica de Washington tornou a submissão mais provável. Essa dependência, no entanto, não é a norma na América Latina, onde economias maiores e com parcerias diversificadas são muito menos suscetíveis à pressão dos EUA.

Os EUA buscam expulsar a China da América Latina, não apenas para manter sua própria dominância econômica e política em seu chamado “quintal”, mas também como parte de preparativos mais amplos para uma possível guerra contra a China, tentando cortar Pequim de mercados, recursos e aliados diplomáticos. Cada vez mais países recusam ser cúmplices dessa agenda bélica de Washington, escolhendo em vez disso políticas externas independentes que sirvam a seus povos, e não ao militarismo norte-americano. Isso reflete a emergência de uma nova ordem mundial multipolar, na qual o poder é compartilhado entre muitas nações, criando maiores oportunidades de diálogo, cooperação e paz.

A falha fundamental da revitalização da Doutrina Monroe por Trump é não reconhecer a natureza da ordem mundial atual. A América Latina já não é uma periferia passiva. É uma região que navega em um cenário multipolar complexo, equilibrando-se entre EUA, China, União Europeia e a crescente cooperação Sul-Sul por meio de blocos como CELAC e BRICS+. A crescente presença da China é o resultado lógico do desenvolvimento global desigual, dos fluxos de capital e de uma política externa dos EUA que priorizou a militarização em detrimento de parcerias de longo prazo.

Um dos argumentos acadêmicos mais citados para justificar a volta da Doutrina Monroe vem da teoria realista, em especial do cientista político John Mearsheimer, que sustenta que grandes potências são forçadas a dominar suas esferas regionais de influência. Segundo essa lógica, seria imperativo para os EUA buscar controle incontestável sobre a América Latina. Mas a contradição é clara: se essa lógica vale, então a China teria igualmente direito à sua própria esfera na Ásia Oriental – incluindo Taiwan, Mar do Sul da China, Península Coreana, Filipinas e Japão –, todas áreas onde os EUA mantêm forte presença militar e política.

Esse duplo padrão doutrinário expõe a moralidade seletiva da grande estratégia norte-americana: o que é enquadrado como defensivo quando feito pelos EUA é considerado beligerante quando praticado por outros. Diferente dos EUA, contudo, a China não trava uma guerra desde 1979 e tem investido em financiamento para o desenvolvimento e infraestrutura através da Iniciativa do Cinturão e Rota, e não em alianças militares ou guerras por procuração. Enquanto os EUA revivem estruturas de controle do século XIX, a China promove uma ordem multipolar baseada no benefício mútuo.

Líderes políticos, incluindo o presidente colombiano Gustavo Petro, têm reiteradamente defendido relações baseadas no benefício recíproco, e não nos laços de subordinação impostos há tanto tempo pelos EUA. Petro pediu que a América Latina e o Caribe fossem vistos como o “centro do mundo”, e não como sua periferia, destacando a importância de trabalhar com outras nações para enfrentar a crise climática. A China desponta como o principal país a oferecer soluções em larga escala para as mudanças climáticas, fornecendo oportunidades em tecnologia verde de que a América Latina e o Sul Global urgentemente necessitam, já que são das regiões mais vulneráveis a seus impactos. Cerca de 90% de todas as tecnologias eólicas e solares da região foram produzidas por empresas chinesas, e muitas grandes cidades já dependem de transporte elétrico oriundo da China. No Chile, projetos de energia limpa apoiados por Pequim permitiram que o país ultrapassasse, com folga, sua meta de energia renovável para 2025. Hoje, cerca de 30% do país já é abastecido por energia limpa. Essas parcerias ilustram por que tantos governos veem a China como parceira prática na construção de infraestrutura e no alcance de metas urgentes de desenvolvimento – algo que a revitalização da Doutrina Monroe pelos EUA não consegue oferecer.

A Doutrina Monroe funcionou em um mundo em que Washington não enfrentava competição séria. Esse mundo já não existe. A América Latina hoje navega em um sistema internacional muito mais complexo, com capacidade de escolha e com a memória das intervenções passadas para orientar essas escolhas.

Essa mudança não é apenas sobre a China ocupar o espaço em que os EUA falharam. Reflete um padrão estrutural mais profundo. Durante grande parte de sua história, as nações latino-americanas ficaram presas no papel desfavorável de exportadoras de matérias-primas e importadoras de bens acabados, com pouca margem para definir seus próprios rumos econômicos. Sob a dominância dos EUA, essa relação significou dívida, austeridade e dependência. A ascensão da China não reverte totalmente esse sistema, mas altera o equilíbrio de poder dentro dele.

Como argumentou o economista marxista Samir Amin em Acumulação em Escala Mundial (1970), o sistema capitalista global atrai economias periféricas para papéis que servem às necessidades das potências dominantes, mantendo-as dependentes e subdesenvolvidas. Seus recursos e trabalho são extraídos para alimentar o crescimento econômico dos países centrais, e não os seus próprios. Ao oferecer infraestrutura, crédito e comércio sem as mesmas amarras políticas, a China concede aos governos da região maior poder de barganha, mais espaço para negociar, diversificar e afirmar autonomia econômica. Essa mudança no poder de negociação é o que a revitalização da Doutrina Monroe busca conter.

A abordagem de Trump para a América Latina não está remodelando a região; está apenas expondo o quão pouco espaço resta para um controle unilateral. A tentativa de expulsar a China não terá sucesso por meio de tarifas e ameaças. Esse tipo de intimidação apenas alienará ainda mais os parceiros regionais e revelará o vazio da retórica norte-americana sobre democracia, prosperidade e liberdade.

Se Washington deseja ser um ator sério na região, precisa abandonar a lógica da Doutrina Monroe e adotar uma verdadeira Política de Boa Vizinhança, que reinvista em sua própria capacidade econômica e se engaje com a América Latina em pé de igualdade – não como uma esfera a ser controlada, mas como uma comunidade de nações soberanas escolhendo seus próprios caminhos.

A Doutrina Monroe pode estar voltando às manchetes. Mas, para muitos na região, trata-se apenas de uma história já ultrapassada.

Michelle Ellner é coordenadora de campanha para a América Latina no CODEPINK. Nascida na Venezuela, é bacharel em línguas e relações internacionais pela Universidade Sorbonne Paris IV. Após se formar, trabalhou em um programa internacional de bolsas, em Caracas e Paris, e foi enviada ao Haiti, Cuba, Gâmbia e outros países para avaliar e selecionar candidatos.

Megan Russell é coordenadora da campanha China is Not Our Enemy do CODEPINK. Formou-se em Estudos de Conflito pela London School of Economics e antes disso estudou na NYU (Nova York), com foco em Conflito, Cultura e Direito Internacional. Viveu um ano em Xangai e estudou mandarim por mais de oito anos. Sua pesquisa se concentra na interseção entre relações EUA-China, construção da paz e desenvolvimento internacional.