DANÇA

Enquanto René Magritte, na Bélgica, manejava as tintas de A reprodução proibida (1937), nossa imagem de capa, Walter Benjamin escrevia, na Alemanha, A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica (diversas versões, 1935-1939), publicado somente em 1955. Sabemos que o enigma/paradoxo ensejado por Magritte não resenha, como obra de arte, a antítese dos postulados de Benjamin. Sabemos também que, ambos, cada qual no seu domínio, jamais poderiam supor aonde o distanciamento social relativo à pandemia pelo COVID-19 levaria as artes vivas em sua reprodutibilidade nos meios digitais. Refiro-me ao que, desde as recomendações da OMS relativas ao comportamento social em plena pandemia global, vem sendo chamado de migração digital das artes vivas.

Frente ao imperativo do confinamento, talvez restasse às artes da cena, aquelas que à princípio dependem da presencialidade, cantar junto com Buarque “O que será que será?”[1]. Futuro incerto, presente opressivo. Especialmente no Brasil, dado que à pandemia pelo Covid-19 ajuntou-se o notório pandemônio político. Vinda de um progressivo desmonte das políticas públicas de cultura em curso desde o golpe de 2016, a situação agravou-se no início de 2020, marcada pela mais absoluta impossibilidade de venda por parte dos trabalhadores da cultura, especialmente dos artistas da cena, de sua força de trabalho. Não fosse a força irruptiva da arte brasileira a nos surpreender tanto no campo da luta política[2] quanto no campo da inventividade criativa, este quadro permaneceria assim até hoje.

No período inicial de toda essa mudança, como agora, a condição da sensibilidade social era a de milhões de pessoas, quiçá milhares (há sempre que se levar em conta, sobretudo no Brasil, a exclusão digital), encerradas em suas casas diante das telas, fossem dos celulares, tablets ou computadores. Passado o primeiro susto e configurada a certeza de que aquela circunstância não era passageira, começou-se a ouvir aqui e ali iniciativas independentes, ou seja sem contar com apoio do poder público, coletivas ou individuais de artistas da cena sendo realizadas nos meios digitais. O movimento ganhou vulto e a live tornou-se lei.

Foi em meio a toda essa circunstância que aceitei com animação o convite do 27º Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga[3] para curar a sua Mostra Nordeste 2020, junto com Paula de Renor (PE) e Celso Curi (SP). Minha animação mediava a cumplicidade da artista e a curiosidade da pesquisadora, uma vez que a equipe do festival decidira corajosamente resistir ao desmonte realizando esta edição, e mais corajosamente ainda ela seria toda realizada no modo remoto. Era o festival realizando aquilo que faz de melhor nas suas quase três décadas de existência: re-existir junto com os artistas.

Dos 98 trabalhos submetidos à convocatória, tínhamos que escolher 10 para que o festival compusesse os seus 6 dias de programação, ocorrendo de 26/9 a 1/10/2020. A cada noite dupla de apresentações seguiam-se, nas manhãs subsequentes, debates entre os curadores e os grupos ou artistas da noite anterior, mediados pelo jornalista e pesquisador cearense Magela Lima. A programação contemplou 5 dos 8 estados do Nordeste representados (infelizmente não havia nenhuma inscrição do Piauí). Da apresentação na íntegra de performances filmadas, trouxemos Entrelinhas (BA); Trilogia Afeminada (CE) e Respire – A Manifesta (SE). Das adaptações de obras originariamente cênicas para as plataformas, que chamarei aqui de transcriação[4], contamos com Metrópole On-line (CE), Um Sebastião Flechado (CE) e A Casatória C’a Defunta (RN). Já O Evangelho Segundo Vera Cruz (PE), Fragmentos de um Teatro Decomposto (BA), CLÃ_DESTIN@ – Uma Viagem Cibernética (RN) e Tudo o que Coube numa VHS (PE) responderam pelas proposições gestadas de saída para os suportes digitais. O canal no YouTube do festival serviu de suporte tanto para a exibição dos vídeos, quanto para as obras e debates acontecentes em tempo real na plataforma Zoom via live streaming.

Acostumado ao apetite pelo movimento e à suposta continuidade espaço-temporal do palco, há, nas obras, um interessante embate do corpo com os meios (câmera fixa; câmera móvel; enquadramentos; captação da voz; lida de funções técnicas exercidas pelos próprios atores etc.) e com as plataformas (Zoom; Instagram; WhatsApp; YouTube; E-mail etc.) para fazê-los conspirar com a ação. Como os trabalhos ao mesmo tempo aprendem e nos ensinam, movimento não é sinônimo de deslocamento; corporeidade não se restringe ao corpo; a presencialidade não é prerrogativa para o contato e o encontro; o modo ao vivo não se contrapõe ao modo remoto. Teatro? As obras se unem à pergunta que não quer calar, também pronunciada pela organização do festival que elegeu como mote da edição 2020, a firme sentença: “É. Foi. Será. Teatro.” Interessantíssimas discussões são passíveis de levantar, mesmo diante de um recorte tão pequeno de obras, e são elas o que nos cabe aqui desenvolver, mas, como não poderia ser diferente, feitas caso a caso como requer o respeito ao gesto singular de cada iniciativa. Para isso, ora aqui ora ali, vou citar trechos das sinopses dos trabalhos ou de declarações dos artistas colhidas nos debates.

Dos vídeos das obras exibidos na íntegra

Vou começar por duas mulheres que comparecem ao festival com seus trabalhos-solo, ambas de saída parecendo entoar forte o feminismo com Bethânia: “Mexe não/…Mexe comigo, que eu não ando só/Eu não ando só, que eu não ando só/Mexe não”, versos da canção Carta de amor[5] lançada em 2012, mesmo ano em que Jaqueline Elesbão criou o seu Entrelinhas, única obra de dança da programação. Antes de continuar, entretanto, peço licença para entrar no seu terreiro sendo eu uma mulher branca, de origem sudestina, cisgênero e heterossexual, professora universitária, ciente, portanto, do meu lugar privilegiado de fala. O contundente gesto de Jaque, que tem superlativo no sobrenome, obriga-me a tal, assim como outros trabalhos presentes no evento comentados na sequência

A apresentação de 35min foi gravada especialmente para o festival. A gravação é feliz solução audiovisual para a apresentação remota do discurso de Jaque ao acompanhá-la com a câmera em tomada geral da cena, porém muito próxima de seu corpo, de seus movimentos, de sua pele. O assunto em questão, no entanto, tanto lá como aqui, não é a cor da pele da intérprete, mas a condição de negritude que a peça performa. Como condição, requisita que seja denunciada a narrativa colonial da “violência contra a mulher (…) historicamente silenciada dentro de uma sociedade opressora, machista e de mentalidade escravocrata”, ao mesmo tempo em que sejam performados os modos contranarrativos através dos quais essa mulher ganha voz e resiste. Voz, fala e palavra aqui devem ser entendidas como discurso físico já que a obra se compõem por uma “narrativa essencialmente visual”. Ganha destaque a caraterização da intérprete e os objetos-corpo cuja lida corrompe neles a noção de objeto cênico. É essa lida que compõe a estrutura dramatúrgica da obra. Cada objeto performado enuncia estados de corpo transitórios e específicos de onde saem as danças a eles correspondentes. Há conjuntamente, porém, um estado de corporeidade constante, contínuo e de fundo que de fato provém lá do fundo dos nervos e da musculatura compacta de Elesbão. É o modo como a artista responde criticamente à sua formação, pasmem!, em sua primeira incursão coreográfica. Trata-se de um corpo outrora eximiamente treinado na dança cênica branca ocidental, sob a ação de suas violências psicológicas intrínsecas e de seu racismo estrutural, que ousou enegrecer a sua mis-en-scène “para não morrer”.

Entrelinhas. Foto de João F. Tavares Kawasaki

Em bitola completamente distinta, Jaque performa “o que é que a baiana tem”[6]. A intérprete traja um acúmulo de sutiãs sobrepostos, uma máscara de flandres[7] que lhe cobre a boca e uma tanga-placa com código de barras, essa que, ao longo da peça, será momentaneamente substituída por uma tanga-cruz, ambas cumprindo a função de cobrir e ao mesmo tempo enunciar o seu sexo. A bunda está sempre à mostra para que nosso olhar voyeur seja constantemente flagrado e complete sua função como partner da obra. Sim, os espectadores somos denunciados na plateia em nosso consumismo do corpo negro. Elesbão fala “com os seus” e nesta conversa nós, brancos consumidores de cultura, é que somos objetificados. Durante o debate pós-apresentação revela seu afrofuturismo projetando o acontecimento de um espetáculo negro que admita somente negros, negras e negres como público. Mas Jaque não imagina a revolução. Ela a faz num continuum de arte e vida mediada pelo estado performativo constante de sua negritude mulher. Quando fala de “uma plateia só de pretos” não constrói somente uma afrotopia. Trata-se de um próximo projeto que ela mesma diz, “vai acontecer!”. Escurece, assim, a inteligência de sua proposição na qual a cena é licença para enunciar a performatividade da espectação. De volta a Entrelinhas, no longuíssimo, progressivo e brutal striptease de sutiãs que performa, Jaque namora com o horror e somos nós que terminamos nus e envergonhados.

“A roupa é branca, a alma é branca, o véu é branco, a lingerie é branca, a meia é branca, o assassino é branco, o sistema é branco, o silenciamento é branco, o assassinato é vermelho.”, essa declaração dá o tom da jovem e valente Barbara Leite Matias, proveniente do Crato, interior do Ceará. A autora comparece ao festival com a sua Trilogia Afeminada (60min de duração) formada pelos vídeos das ações performativas Influxo, Líquida e Carcaça, exibidos nesta ordem. Em nenhum dos três casos trata-se propriamente de registros dos trabalhos, mas de vídeos que performam as obras como suporte audiovisual. Em cada uma das delas, Barbara faz uma caminhada pelas ruas partindo sempre de um aclive na direção de um declive. Diferente da redenção ascensional franqueada pela mitologia cristã, a salvação da mulher contemporânea é uma descida. Bárbara também carrega “os seus”, melhor dizendo “as suas”, pois atualiza no hoje da representação o que ela chama de “ecologia de acolhimento de fazeres”, sempre em ação de comunidade de sua Flecha Lançada Arte (nome do coletivo). As remissões ao terreno do sagrado aqui não são gratuitas, pois é mesmo disso que se trata: a arte da performance como uma arte de cura.

Barbara Leite Matias, em Influxo

Em Líquida, a intérprete-criadora carrega uma cabaça cheia de água sobre a cabeça e um copo de alumínio amarrado com barbante a seu pescoço. Enquanto anda e canta, convida os passantes a tomar daquele líquido que gentilmente serve a quem assente e o aceita. A ação é simples, porém muito efetiva, permitindo aos pedestres o acesso à hidratação de água doce que “amolece como as mãos das nossas avós”. Também a nós espectadores da trilogia, autoriza certa diluição do sangue denso, já seco, que testemunhamos escorrer na obra imediatamente anterior. Em Influxo, enquanto caminha, Barbara carrega preso entre os dentes um ralador de alumínio no qual raspa repetida e continuamente uma beterraba cujo líquido vermelho, aos poucos, vai escorrendo e manchando a sua alva vestimenta. É também um trabalho-denúncia dos inúmeros feminicídios que acontecem diariamente no país, como o de Silvany Inácio de Sousa[8], ocorrido no Crato em 2018 (que ano!). Segundo Barbara, “feminicídios são memoricídios” na medida em que “morre o corpo da mulher e morre com ele toda uma memória com a toda a sua ancestralidade”. Em Carcaça, a autora faz uma longa caminhada pela cidade trajando capa de chuva amarela de plástico, botas de cano médio e saltos e, como anuncia o título, a carcaça de uma cabeça de vaca atada à sua fronte. O sol cearense que corta a carne como uma faca desacorda com a vestimenta de uma figura que enseja ao mesmo tempo futurismo e arcaísmo e cuja presença intervém no cotidiano mais ordinário da vida pública. Terminam o vídeo e o programa sem muito aviso, e ficamos com Barbara em nosso imaginário, ainda lá andando e andando. Junto com ela caminham as tantas de um povo por vir.

Respire, A Manifesta. Foto de Manoela Velôso

Respire – A Manifesta, realizada na Casa 10, sede do grupo Caixa Cênica, de Sergipe, como o próprio nome sugere, dá-se como linguagem a meio caminho entre a cena e a celebração. O trabalho resulta de um processo de colaboração entre os três atuadores (Audevan Caiçara; Diane Veloso; Jonathan Rodrigues) e o diretor carioca Sidnei Cruz. O quarteto mergulha fundo na imersão vivencial do suporte instalativo de modo a realizar como festa, o seu manifesto. Para isso se aventuram nos desígnios da desrepresentação e da desmontagem em torno de contos do livro Angu de sangue, de Marcelino Freire, para elaborarem um rigoroso roteiro dramatúrgico que conta também com canções de Alex Sant’Anna e fragmentos poéticos de Allen Ginsberg. O rigor da preparação anseia pela desmedida da festa cujo sentido se completa com a chegada dos supostos espectadores. A partir daí que não se espere do trio, o distanciamento característico de meros cicerones que também são. Do mesmo modo, que não se espere o momento em meio à co(n)fusão de corpos em que um clarão espacial será aberto para que a cena tenha seu lugar. Como contraparte, não haverá circunstância para que as pessoas realizem por completo a função da espectação. A festa é o melhor motivo para uma obra cuja teatralidade aparecerá como “efeito colateral” não exatamente indesejado, mas também não deliberadamente provocado. São aparições efêmeras que cintilam de modo intermitente como vaga-lumes, diz Sidnei, para logo desaparecerem no escuro intensivo das misturas.

O que vemos no festival, entretanto, é tudo isso e ainda mais. Trata-se de uma encenação-acontecimento audiovisual de 80 min de duração que resulta da colaboração entre o quarteto e a Rolimã Filmes, sediada também em Aracaju. Nela, as dimensões perfomativas tanto da atuação quanto da imagem se entrelaçam: a câmera tem um comportamento lisérgico misturando-se aos acontecimentos. Esta é a chave para a inteligência da formulação uma vez que o audiovisual abraça o caos e é por ele abraçado: a câmera-corpo não distingue frente-trás na gira da comemoração. Não antecipa, não recorta, não guia. Deixa-se guiar pelo desgoverno da ação manifesta. Cria, assim, um regime narrativo outro que inverte a lógica esperada: de registro da performance torna-se performance de registro. Como no jogo erótico de qualquer festa, a câmera não sabe de antemão como se comportar. E é esse (des)comportamento que traz a dimensão política da encenação original para o contexto remoto arrebentando com o próprio suporte da tela e nos fazendo, sentados nas cadeiras de nossas casas, vivenciar a dimensão corpórea suada, vertiginosa e intensiva do encontro.

Das transcriações cênico-digitais

Em Metrópole On-line (60min de duração), os intérpretes-criadores Gyl Giffoni e Silvero Pereira, ladeados numa mão pela assistência de encenação de Andrei Bessa e na outra pelo texto de Rafael Barbosa, criam uma versão remota para o espetáculo cênico Metrópole (2012). O trabalho é realizado através da live do Instagram permitindo que diversos espectadores tenham acesso a ele simultaneamente. Conforme determina o suporte da própria plataforma, os atores, cada qual em sua casa, utilizam-se de duas janelas sobrepostas para compor espaço-temporalmente a linha fragmentária de sentido da dramaturgia textual. As janelas, que se tornaram metáfora mundo afora da aproximação à distância franqueada no confinamento, são reabertas entre os dois irmãos, Caetano e Charles, que, outrora apartados, tentam agora certa reaproximação, quem sabe até uma conversa de fato, graças ao modo remoto e não apesar dele:

“movem-se por passados, presentes e futuros do quanto a vida e a arte podem pulsar, ou não, numa cidade. Desejo, frustração e coragem dão a tônica dessa Metrópole on-line”, dizem.

Metrópole On-Line. Foto de cena

Lembremos: apartamento é a mesma palavra que designa a unidade residencial de um prédio e a condição de separação ou solidão. As janelas do Instagram desdobram a mera metáfora permitindo a criação de uma interessante versão contemporânea para a geografia criativa de Kulechov dos idos do nascimento do cinema. Com isso, a casa confinada de cada um deixa de ser cenário para tornar-se personagem-espaço na composição da dramaturgia da cena. Assim, a descontinuidade espaço-temporal da comunicação remota torna-se também discurso. Ponto para a inteligência da formulação da Inquieta Cia, nome do grupo. “A encenação torna-se uma segunda dramaturgia”, diz o autor Rafael Barbosa. Tudo acontece com bastante economia de meios, com os próprios atores manipulando os recursos de som, iluminação, aplicação de filtros, mudanças de registro das chamadas e, claro, performance. Ambos a definem como “artesania digital”. O caráter alive da encenação virtual garante que comunguemos com eles do risco ao vivo do encontro. É teatro ou não é? (Para assistir a Metrópole Online ou a Bixa Viado Frango, nova criação mais ou menos na mesma chave, acesse @sala_de_espetáculos no Instagram que hospeda as temporadas.)

A princípio alguns aspectos poderiam aproximar as propostas de Metrópole On-line e de Um Sebastião Flechado: são dois intérpretes em ação; são duas obras provenientes do Ceará; os trabalhos são apresentados ao vivo e transcriam, para o modo remoto, propostas originariamente cênicas. Não passaremos daí, dada a discrepância poética entre as encenações digitais. Em Um Sebastião Flechado, a ação de 40min de duração é contínua, com um plano-sequência de câmera fixa situada no ponto de vista de uma terceira pessoa sentada à mesa com a dupla. O espectador junta-se a Paula Iemanjá e Zéis para partilharem dos causos que a dramaturgia criada em tempo real enumera. O longo estudo aprofundado e dedicado de obras em prosa e entrevistas de Nelson Rodrigues serviu como preparação, por um lado para fazer caber na língua de cada um, a embocadura da prosódia rodriguiana (a tarefa não é fácil e os dois se saem extraordinariamente bem nela); por outro, para garantir o fluxo livre do pensamento na conversa improvisada que se torna fluxo livre de ação. Aí reside uma das inteligentes chaves da encenação que faz aparecer, uma vez acontecendo ao vivo pelo YouTube, certa performance da espectação que temporariamente suspende a sanha da interatividade barata no chat para não perder o ponto.

Um Sebastião Flechado. Foto de cena

Nelson cabe como conversa de bar. Desenrola-se ali uma espécie de dramaturgia da amizade em que a picardia e a camaradagem entre ambos os intérpretes-criadores, brothers de longa data, criam espaço seguro para que a delicadeza das dores de amor, de luto, de vida, em resumo, da canalhice melodramática ontológica nacional tenha lugar. E ela não escolhe gênero. Zéis e Paula cedem espaço, ótimos contadores de histórias que são, para que duas personagens ajam entre si: a música e a prosódia de Nelson. Eis que volta e meia, a própria ação volta-se sobre eles próprios, ótimos atores que são, afinal, quem nunca? Quem nunca morreu de amor, foi traído ou largado pelo(a) amante na sarjeta da indiferença? São têmperas muito distintas: Zéis com seu violão maroto faz a contraparte da atriz do quilate de uma Iemanjá, cuja força da natureza já começa no nome. São têmperas porém complementares dividindo a mesma cerveja. A plataforma permite que inúmeros espectadores partilhem ao mesmo tempo do trabalho. A encenação faz com que cada qual sinta-se convidado.a.e individualmente a tomar um copo com eles e se deixar levar no fluxo etílico da paixão.

Outra poética singular nos chega do Rio Grande do Norte com a Cia Pão Doce em A Casatória C’a Defunta (50min de duração). O elenco de 5 atores e atrizes (Ligia Kiss, Mônica Danuta, Paulo Lima, Raull Araújo e Romero Oliveira) é dirigido por Marcos Leonardo a partir de dramaturgia textual e trilha sonora de Romero Oliveira. A excelência musical do grupo não se resume às esmeradas qualidades técnicas de cada um(a) dos intérpretes, mas estende-se à inteligente compreensão da música como elemento dramatúrgico da encenação a ponto de ela tornar-se propriamente uma sexta personagem na trama. A transcriação aqui é radical se levarmos em conta o trânsito desde a bitola de saída (Teatro de Rua) até a de chegada (Plataforma Zoom). O trabalho também é executado ao vivo com o elenco, cada qual em sua casa, gravando em self tape sob enquadramento fixo que varia desde o plano americano ao super close.

A Casatória C’a Defunta. Foto de Eunilo Rocha

Para quem conhece a proposta cênica original, marcada pela pujança plástica quase barroca de cenários, figurinos e adereços trançando entre si a dramaturgia visual da obra, surpreende a economia de meios a que chega o grupo em sua encenação digital. Caracterizados tal como na obra de partida, atores e atrizes deslocam-se por dentro e mesmo para fora das margens das janelas individuais do Zoom criando dinamismo entre-quadros onde não haveria, e compondo, assim, o fluxo da narrativa. Destaca-se a inteligente opção pelo fundo negro comum a todos que, por um lado destaca as figuras ressaltando a tridimensionalidade do movimento corporal e ultrapassando a planaridade característica da plataforma; por outro, e mais importante, cria a ilusão de continuidade espacial fazendo-os partilhar de uma cena comum apesar das janelas independentes. O infinito negrume para trás do quadro cria uma via de fuga para o olhar do espectador cansado de um dia inteiro de home office frente às telas, e parece tanto convidar quanto acolher a nossa imaginação no mais puro exercício ficcional do teatro. Parecem cantar com o Buarque bonito que diz: “Sei que além das cortinas/São palcos azuis/E infinitas cortinas/Com palcos atrás”[9]. A Cia Pão Doce nos faz inevitavelmente reconhecer a importância do teatro de grupo e da pesquisa continuada que compõem o esteio seguro para o grupo aventurar-se no que definem como “a necessidade de repensar e reinventar o fazer teatral para tempos isolados”.

Das criações já remoto-digitais

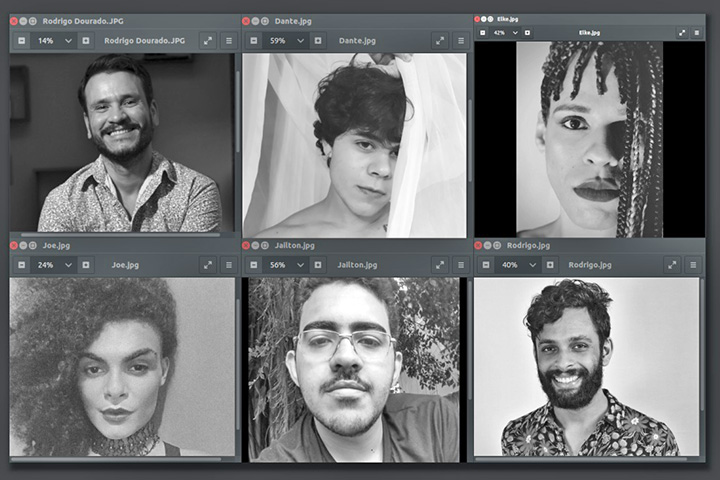

De Pernambuco, o festival teve a honra de trazer a estreia de O Evangelho Segundo Vera Cruz, do grupo Teatro de Fronteira. O texto, de autoria de Rodrigo Dourado, também diretor do trabalho, entretanto, fora escrito bem antes de toda essa circunstância de pandemia. “Nasceu de um vômito”, ele diz, logo depois de findo o impossível ano de 2018. Bolsonaro estava eleito e quem não é pessoa negra e/ou LGBTQIA+ não faz ideia da violência iminente ou realizada a que elas foram submetidas na lida social mais comum do dia a dia. Aquele também foi o ano em que o espetáculo O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu, da atriz trans Renata Carvalho[10], foi censurado em Garanhuns, cidade do interior de Pernambuco. Rodrigo esteve diretamente envolvido na mobilização que acabou levando o trabalho à cena em meio a inacreditáveis acontecimentos que nem mesmo os melhores roteiristas poderiam supor. “A peça recupera os eventos (…) para discutir a perseguição e a violência contra a população transgênera”.

Teatro de Fronteira. Foto de Ricardo Maciel

O Zoom foi o suporte escolhido pelo grupo para a encenação que tenta suplantar as janelas da plataforma na busca pela contracena virtual baseada nos diálogos travados entre seis intérpretes. São elxs: Dante Olivier, Elke Falconiere, Jailton Júnior, Joe Andrade, Rodrigo Cavalcanti e Rodrigo Dourado. Há alguma exploração espacial dos diferentes ambientes ocupados por cada um(a) dos atores e atrizes e que servem de cenário, cada qual, à sua ação. Todo o destaque do trabalho recai no assunto e no dado, raro, de o elenco contar com 3 pessoas trans (2 atrizes – Joe Andrade e Elke Falconiere – e 1 ator, Dante Olivier), o que devolve de modo pertinente a encenação à abordagem do tema. A fictícia Vera Cruz faz as vezes de Guaranhuns e a atriz Joe Andrade, o papel de uma fictícia Renata Carvalho. Apesar do que se poderia imaginar, não há no trabalho metalinguagem, mas intertextualidade, em uma livre reencenação dos fatos. Naqueles dias só se falava disso, desde a fila da padaria até a antessala do prefeito da cidade, “momento em que o teatro pautou o debate público”, afirma o diretor. O espetáculo de 90min de duração marca um momento importante na trajetória do grupo que também transiciona de gênero – do teatro à teatra – movimento que ganha corpo e voz junto com outres artistas e grupos em todo o país e que vale conferir.

Continua na próxima edição

[1] Verso da canção O Que Será? (À Flor da Pele), de Chico Buarque, presente no álbum Meus Caros Amigos (1976).

[2] Conseguimos aprovar a lei federal número 14.017 em 29 de março de 2020, chamada de Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, que prevê apoio emergencial ao setor cultural diante do estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em função da pandemia da Covid-19.

[3] Realizado pela Associação dos Amigos da Arte de Guaramiranga (AGUA), o Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga (FNT) figura entre os grandes eventos culturais do País e tem se firmado, no segmento teatral do Nordeste brasileiro, como importante polo de difusão, circulação e formação. Sua relevância é assegurada pela diversidade de sua programação que lhe confere, ao mesmo tempo, caráter de singular espaço de promoção e acesso à produção teatral nordestina e eficaz instrumento para o desenvolvimento cultural da região que o abriga: o Maciço de Baturité, no interior do Estado do Ceará. (Dados colhidos no site.)

[4] Tomando de empréstimo o conceito de Haroldo de Campos.

[5] Composição de Maria Bethânia em parceria com Paulo Cesar Pinheiro, com a qual ambos foram indicados ao Grammy Latino de Melhor Canção em Língua Portuguesa, em 2014.

[6] Verso da canção homônima de Dorival Caymmi, gravada por Carmen Miranda para o filme Banana da Terra, de 1939.

[7] A máscara era usada no período colonial no Brasil para cobrir a boca das pessoas escravizadas. Feita de folha de flandres, era atada à fronte com tiras que se uniam na parte de trás da cabeça trancadas com cadeado. Foi imortalizada no imaginário popular na figura de uma mulher escravizada supostamente chamada Anastácia, a que não se deixou escravizar, conforme menciona a letra do samba-enredo do histórico desfile Kizomba, Festa da Raça, da Escola de Samba Vila Isabel, que transformou o centenário da Lei Áurea em palco de luta contra o racismo. Sua história de martírio e resistência faz dela um dos emblemas da luta dos negros e negras no Brasil.

[8] A professora Silvany Inácio de Sousa (26 anos) foi morta a tiros proferidos pelo ex-companheiro na frente do próprio filho, no adro da Igreja da Sé em cujo interior ocorria uma missa que não foi, entretanto, interrompida.

[9] Versos da canção Vida, de Chico Buarque gravada em 1980 no álbum homônimo.

[10] Desde a estreia de seu espetáculo, em 2016, Renata enfrenta polêmica, perseguição, censura e mesmo ameaças de morte provenientes dos conservadores de extrema direita anônimos da internet, e dos conservadores declarados, os profissionais que compõem os quadros político-administrativos, jurídicos e culturais das localidades onde apresentou ou tentou apresentar o monólogo da dramaturga escocesa Jo Clifford, também artista transgênero.